摘要:沈国舫的爱人王昌温也是北京农业大学的留苏学生。她比我晚三届,是1954年去的,那一批去了十几个人。 1960年底,这两个学林学的有情人成了家。 1956年,他谢绝了老师希望他继续读研究生的挽留,乘坐横穿西伯利亚的

|

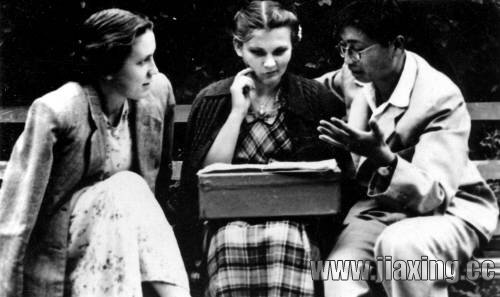

沈国舫的爱人王昌温也是北京农业大学的留苏学生。“她比我晚三届,是1954年去的,那一批去了十几个人。” 1960年底,这两个学林学的有情人成了家。 1956年,他谢绝了老师希望他继续读研究生的挽留,乘坐横穿西伯利亚的火车回到阔别五年的祖国,走进北京林学院大门。 作为第一个林学专业的归国留(苏)学生,他想赶快熟悉我国自己的林业。当年秋天,他就利用协助苏联专家指导研究生的机会,到全国各地林区转了一圈。 可是很快,他“因业务拔尖”差一点成为大跃进运动的“白专”典型。文革于他也是噩梦,当时北京林学院迁至云南,他差点被打成“只钻学问,不闹革命”的典型。 但是,他相信祖国需要绿化,国家需要人才。 “在五六十年代,我读遍了在我的业务领域内当时可及的书刊。”不仅如此,为了扩大知识面,他还读了不少自然地理、地植物学、植物生理学和农业科学方面的书籍。 他像树一样成长。等到国家雨过天晴时,他已成为林学界小有名气的中年专家了。 北京的西山林场是华北地区建立最早的国营林场之一,这里也是他学林生涯中第一个学习和研究的对象。 1959年秋,他带所有林业系的新生到西山上进行入学参观实习。“徐冠华、唐守正、寇文正等林业界名人就在这批新生行列之内。” 他常常教学工作一结束,就脚踏一辆半旧单车赶到林场,与工人们一起挑苗上山,挥锄刨坑。“哪些树种?怎么搞?这里面有好多问题。那就亲自动手,自己跑到林场去跟工人们一块儿干呗。” 1950年冬,他还在卢沟桥农场学习和实习时,曾和同学从卢沟桥一直往北步行,过了八宝山走到了西山的脚下。只见西山上荒草遍野,碎石裸露。当年的青年为何时才能把这些荒山绿化而着急。 而现在的西山,已一片郁郁葱葱。  1954年春,已学习三年的沈国舫在辅导苏联同学学习。 |

- 上一篇:没有了

- 下一篇:陈毓川:这辈子最大的愿望是找矿

谈谈您对该文章的看法