摘要:林散之(1898年~1989年),原名林霖,又名以霖,字散之,号三痴、左耳、江上老人等,以字行,祖籍安徽和县,出生于江苏江浦县。1930年入黄宾虹门下学习,书画皆善,犹精草书。

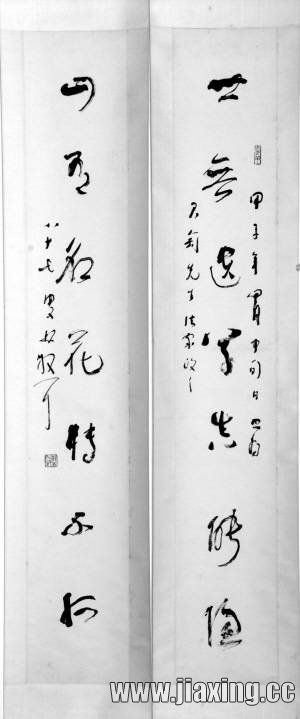

近现代 林散之 草书七言联 立轴 水墨纸本 136.5×21.5厘米 君艺编号295 释文:世无遗草真能隐,山有名花转不孤。甲子年四月中旬日书为君匋先生法家正之,八十七叟林散耳。 钤印:“大吉祥”朱文长方印,“散之私玺”朱文方印。 从上世纪八十年代开始,兴起了一股书法热潮,而伴随着这股热潮,对于书法继承与创新的问题也随之论争不休。三十多年过去了,让我们重新回顾那一批生于十九世纪末,成名于二十世纪中期的书法大家,或许可以为我们今天重新认识传统与创新的问题提供一些新的思路与视角。他们那一代正处于传统中国文化结构开始瓦解,西方新知开始大量涌进之时,而他们的晚年正好连接着上世纪八十年代兴起的书法热,重新认识那一代,重寻那一代艺术家的艺术历程,我想对于反思当下会有很重要的启发意义。 今天介绍的林散之,便是那个时代很典型的一位草书大家。 林散之(1898年~1989年),原名林霖,又名以霖,字散之,号三痴、左耳、江上老人等,以字行,祖籍安徽和县,出生于江苏江浦县。1930年入黄宾虹门下学习,书画皆善,犹精草书。 在二十世纪的书坛,林散之绝对可以算得上领军人物。十九世纪末出生的他,正接续着晚清的碑学热潮,所以必不可免地会受到碑学的影响,但林散之的一生与沈尹默、沙孟海等先生很不一样。首先他是一个地地道道的传统中国文化教育下的知识人,没有受过新式教育,而且成名较晚,一生的学艺历程可以说是极其纯粹,是典型的中国文化内在转换的代表书家。 这件林散之草书对联为其晚年精品,整件作品从使转到布局一气呵成,可谓酣畅之至。林散之先生自谓:“以大王为宗,释怀素为体,王觉斯为友,董思白、祝希哲为宾。”窃谓林老晚年书法颇得王觉斯纵横之气,看这件作品,可以想见林老挥洒之际,神采飞扬,飘逸萧散之态。 联文“世无遗草真能隐,山有名花转不孤”,为清代民族英雄林则徐为颂扬先祖林和靖而作,最早放于杭州西湖边孤山上的放鹤亭内。北宋诗人林和靖性格孤高自傲,不趋荣利,喜恬淡,于是隐居西湖,结庐孤山,放鹤种梅花,一生不仕不娶,过着散淡的生活,有“梅妻鹤子”一说。林则徐感慨先祖高贵的品格,遂为放鹤亭上题联“世无遗草真能隐,山有名花转不孤”。 现在放鹤亭的对联是林散之写的,相比馆藏的这一件,为林和靖写的更显浑厚、内敛些。不管是林和靖、林则徐还是林散之,虽三人相隔近千年,然格高品逸,不趋荣利的精神血脉是相通的。林老瘦劲飘逸,虚灵超脱的墨像,以及其淡泊明志、不畏冰霜雨雪的风骨或许正是一代代远祖的传承。 回到君匋艺术院馆藏这件书法,有渴笔有破笔,然细品其点画,精气内敛,浑厚华滋。面对这件作品,有一种灵辉内炽的感召力,令人不禁提神太虚,与之神游。 林老继承黄宾虹先生的用笔与用墨的艺术精神,并将其运用在书法上,并大胆解放笔毫,运用散锋、破墨等手段,使书法在二十世纪又被注入新的生命力,对当代书法的发展提供了新的思路。重寻林散之先生的艺术历程,一方面可以使我们重新认识中国书法的内在生命力,另一方面也使我们更深刻地反思,创新的动力似乎不全是从外在的冲击与对撞中出现的,内在的推动力有时更重要。 |

- 上一篇:“引书入画”《墨梅图》

- 下一篇:潘振镛设色渔妇晓妆图扇面赏析

谈谈您对该文章的看法