摘要:磬是我国古代一种石制打击乐器。殷墟出土的甲骨文字,磬作“□”形,左半部像以绳悬石,右半部一人以手执槌作击状,可见其历史悠久。

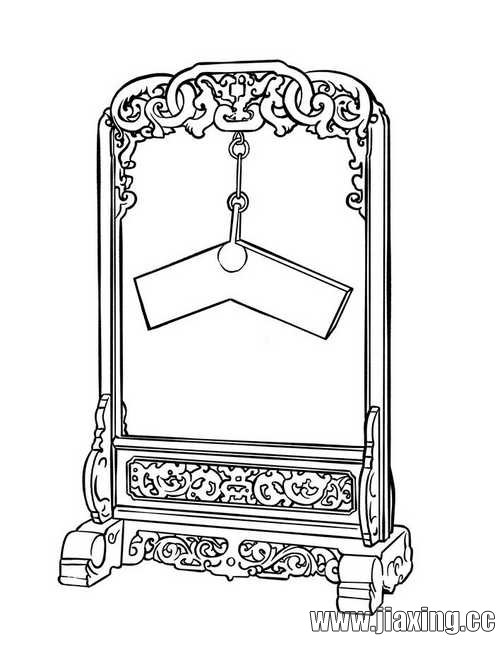

古书中的磬架图例  清黄杨木磬架 磬是我国古代一种石制打击乐器。殷墟出土的甲骨文字,磬作“□”形,左半部像以绳悬石,右半部一人以手执槌作击状,可见其历史悠久。磬早期源于片状的石制工具,形状随历史的发展而变化,质地也从石制进一步有了玉制、铜制等。据先秦文献《尚书·益稷》记载:“戛击鸣球”“击石拊石”。这里“鸣球”与“拊石”,即是磬在远古时期的称呼。后来用于历代帝王、上层统治者的殿堂宴享、宗庙祭祀、朝聘礼仪活动中的乐队演奏,成为象征其身份地位的“礼器”。 中国古代的石质打击乐器,为“八音”中的“石”音。磬,先前主要用于古代的乐舞活动,原始时期的音乐和舞蹈是紧密结合在一起的,先民们在原始乐器,如骨笛、陶哨、陶埙、石磬的伴奏下,欢乐歌舞的情景,这些乐舞多与狩猎、战争、畜牧、耕种等生活有关。20世纪70年代在山西夏县东下冯遗址出土了一件大石磬,长60厘米,上部有一穿孔,击之声音悦耳。此磬距今约4000年,属于夏代的遗存,这是迄今发现最早的磬的实物。 商代时期磬已广泛流传,制作精美的磬为王室宫廷乐队所用,形状大多呈上弧下直的不等边三角形。西周至战国时期,磬的形状上为倨句形,下为微弧形。汉代以后上下均为倨句形。1978年,湖北随州曾侯乙墓出土了战国初年的一套石编磬,共32枚,分上下两层,依次悬挂于精美的兽座龙首铜架上。这四组32枚石磬上,都刻有关于乐律的铭文及磬的音名,是研究我国古代音乐及编磬的珍贵资料。 唐宋代以来,梨园兴起,民间俗乐走向皇宫内院,编磬传统用来祭祀等国家大典时雅乐表演之用,以其正统。因难于搬运,被独磬表演取代,独磬也走向梨园乐器。正是由于这种变革,独磬需悬挂,由此磬架应运而生,逐步摒弃了传统的铜制悬架。明清时期磬进入了文人书斋,此时的磬基本失去演奏功能,成为书房中的文玩与摆设。 笔者早年在嘉兴育子弄花鸟市场淘得一木制磬架。磬架清中晚期,长32厘米,宽18厘米,高52厘米,通体黄杨木打造,底座两边用厚木雕抱鼓作墩子,上竖立柱,以站牙抵夹,站牙透雕螭龙纹。两立柱间安枨子两根,中间装透雕螭纹绦环板,枨下安透雕八字形“披水牙”,立柱上端与透雕花草、与蝙蝠纹横档相连,蝙蝠口衔锦带,下连铜环用作挂磬。整器疏密有致,玲珑精巧,惜磬石已失。 黄杨树生长缓慢,木质极其细腻适合雕刻,色泽淡黄。其生长轮不明显,肉眼看不到棕眼,用手触摸细滑光洁,老黄杨木的颜色则为黄褐色或红褐色。黄杨无大料,多用来制作图章、文房小器具,或用作家具上的镶嵌。清代李渔《闲情偶寄》中述“黄杨每岁一寸,不溢分毫,至闰年反缩一寸,是天限之命也”。苏东坡有诗云:“园中草木春无数,唯有黄杨厄闰年。”表明黄杨树生长之缓慢。 |

- 上一篇:年历片,华丽的时光碎片

- 下一篇:方薰《停桡听雁图》赏析

谈谈您对该文章的看法