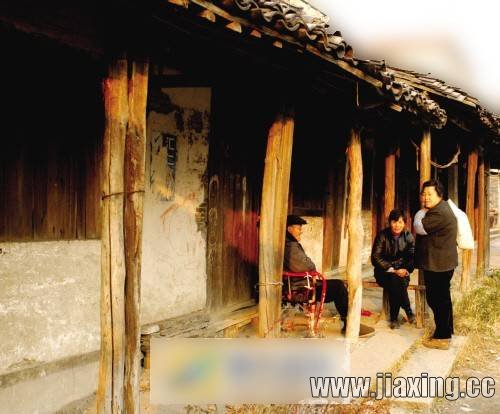

摘要:栖真朝南埭廊棚 我从莫翁(名晋明,年九十)、沈翁(名志浩,年七十九)口里得知,池湾旧有倪、王、莫、周、屠五大家族,屠氏后起,但那也都是清末民国之事。请沈翁述其祖德,沈翁也只能讲到祖父一辈,在镇上开香烛

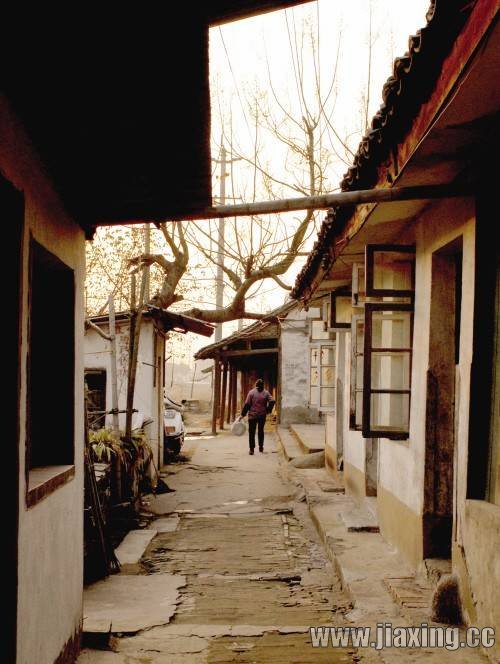

栖真朝南埭廊棚 我从莫翁(名晋明,年九十)、沈翁(名志浩,年七十九)口里得知,池湾旧有倪、王、莫、周、屠五大家族,屠氏后起,但那也都是清末民国之事。请沈翁述其祖德,沈翁也只能讲到祖父一辈,在镇上开香烛店为生。问到憨山大师、沈旅渔居士,一概茫然。问到“北山草堂”,更是茫然。(看来,此次池湾之行,求证到“北山草堂”应在杨庙是不小的收获。) 莫翁和沈翁都是生于斯,长于斯,并且还将终老于斯的池湾“老土地”。讲起镇上的乡绅,倪家因近来通婚,子孙不发,很早就败落了。其他几家,后代都在外地。莫翁讲到一位屠般卿先生,清末举人,里中父老乡亲咸称“三老爷”。屠先生热心地方公益,被举为镇长。那是在抗战前,当时的镇公所一般由镇长、副镇长、事务员、镇丁四五人组成,正副镇长多举乡绅担任。镇长有薪俸,十五块到二十来块大洋不等。以当时嘉兴纬成庆记绢丝厂的工人月薪所得来看,男女工人八百多名,月薪最高六十大洋,最低九块大洋。取其中间,那么,镇长月入大概也就是一个普通技术工人的酬劳。如是比之于中学教员,上世纪二三十年代省立嘉中(今嘉兴一中)教员收入最高,月薪九十到一百大洋(张印通校长是一百二十大洋),一个乡镇镇长的俸禄,只好说是“微薄”了吧。但,既为乡绅有钱无疑;或祖上所遗田产,或自己经营的商铺,都足使衣食无忧。一般乡绅从小都读诗书,孔孟之道,以仁待人,他们中不少人出来为地方做事,是克己复礼的。镇上发生民事纠纷,都需要镇长出面调解、劝之以“和”,这是镇长的主要职责。其他如“征税、纳捐、防治瘟疫、编查户籍”等等,不少是“上命差遣”,镇长只需表态、“宣讲宣讲”,具体概有事务员去办。镇丁一人,伶俐,烧水沏茶、跑腿,闲时坐在镇公所门口翘腿吸烟。 屠般卿先生,南人而北相,身高脸长、说话嗓音洪亮,举止有威仪。在他治下,一镇熙然。塘汇警察分所某巡官脚上那双牛头老壳皮靴,是极少有机会“咯噔、咯噔”去敲响池湾的石板街的。 屠先生有弟名夙凡。这位夙凡先生早年去日本留学,归来,也不出去谋事,襄助乃兄做了一名副镇(旧时,副镇长亦民选,概不拿钱),人称“小老爷”。这位屠副镇长行事、为人如何,有一轶事最好说明。某年冬天,有乡人在嘉兴塘湾街轮船码头跨上去池湾的船,忽然张见船舱旮旯里缩着一个身着长衫马褂的绅士,双手捧着个热番薯,一小口一小口地吃着。乡人仔细一瞧,原来是屠夙凡先生。 塘湾街上的禾兴馆是名店,清炒虾仁、蟹黄面、白鸡面,最好,屠夙凡先生不去。这种自奉的俭省,在当时的“乡绅精英”(此是时髦用词)中,为数不是少。 池湾濒千亩荡,讲“水气香鲜”,更胜栖真寺。池湾人开门去河埠头,手所浣,足所濯,澜起的波涡就是麟湖的波涡! 池湾离栖真寺里许,池湾人去栖真寺叫“跑一批”,是言其路程短而快速。从前某家的主妇在烹红烧青鱼尾(千亩荡青鱼曾经极享盛名),想起在栖真寺大德堂药铺的男人,兜一碗送去,回家来饭桌上的鱼碗依然百热着呐。  栖真老街 |

谈谈您对该文章的看法