摘要:京杭大运河过境桐乡段,呈东北西南走向。金牛塘北来汇入运河,南端秀溪桥横跨东西。当年,运河北岸与金牛塘东岸交错转角处,有一座气势恢宏的庙宇,山门朝南,匾额上宗扬庙三字苍劲有力。此乃供奉祭祀十六世纪中叶英勇战死在此的抗倭猛将宗礼将军的地方。 一

|

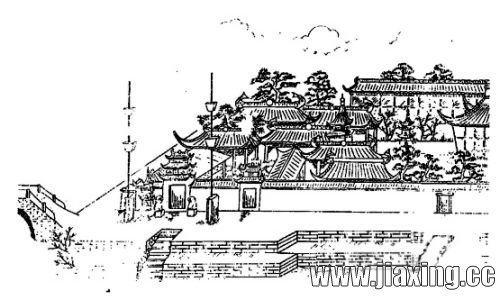

京杭大运河过境桐乡段,呈东北——西南走向。金牛塘北来汇入运河,南端秀溪桥横跨东西。当年,运河北岸与金牛塘东岸交错转角处,有一座气势恢宏的庙宇,山门朝南,匾额上“宗扬庙”三字苍劲有力。此乃供奉祭祀十六世纪中叶英勇战死在此的抗倭猛将宗礼将军的地方。 一九三七年七月,抗战爆发。十一月,日寇又在乍浦登陆。日寇是倭寇的子孙,桐乡沦陷后,宗扬庙即被日军放火烧毁,香火断绝。抗战一胜利,地方国民政府马上集资,仍在原址重建,香火继续。 民国三十五年(1946)初,人们都沉浸在抗战胜利之后第一个新年的欢畅气氛里。正月初九,我三周岁生日。国复家欢,双亲十分高兴,特地为我举办生日宴会。席间,父亲向众亲朋好友宣布:“抗战胜利了,我们家要认个打东洋人的祖宗。我思量过了,并与内人商定,今年重阳,伯良就去寄拜给宗扬菩萨。”他还说:“既然宗将军生前能不惜以命抗倭保民,身后也一定会尽其所能佑民平安。” 当年重阳节前夕,母亲选好了两坛上等绍酒,把全鸡全鸭全鱼全蹄所谓“四囫囵”和糕点茶食装进一对笼屉,香烛炮仗百响放满了一香篮,一切准备停当。九月初九一早,母亲雇了一条脚划船,携我在东门外西帮岸上船。我们坐在乌篷下,北上出塘。只知道船主叫“绍兴来”,他身材魁梧,赤脚,毡帽,坐在船尾,腰背贴靠在一块小木板上,脚蹬大浆,手划小浆。不到一个钟头,便到了宗扬庙。 当时,宗扬庙刚刚重建,山门已改向朝西,对着金牛塘,五间平屋并不起眼。中间三间为正殿,正中一间的神坛上,坐着宗将军塑像。神坛前沿,左右各横伸一道红漆栅栏,与殿前隔开,栏高齐腰。栏内庙祝或坐或动,诵经忙活;栏外香客或站或跪,烧香祈祷。栏上装有栅门,供人出入。我们三人进入殿内,“绍兴来”肩担笼屉酒坛,在前吆喝,请人“劳驾”让道。母亲一手提篮,一手携我,紧跟其后。到了栏边,母亲向庙祝说明来意,送上香烛、礼炮、祭品和一个红包。庙祝会意,点头称是。随即把炮仗百响交与一个小僧,让他离殿去塘边。庙祝走出栅门,和母亲俩一人牵住我一只手,到殿中央站定,注目神像。宗将军一身戎装,坐姿挺拔,双目炯炯前视,双手自然抚膝。须臾,山门外鸣放礼炮爆竹。庙祝充任司仪,我在母亲指导下向宗将军行三跪九叩大礼。毕,庙祝一声“礼成”,展开一条红纸,说:“赐名‘宗志高’。”母亲双手接过,折妥,塞入我上衣口袋。我们母子一起下跪,虔诚祈祷:“宗扬菩萨保佑!宗拜爷保佑!”寄拜仪式完成。 当时,宗扬庙虽然简陋,但香火特别旺盛。殿宇内外、大运河畔、金牛塘旁,人山人海,热闹非凡。我们挤出正殿,先到殿侧宗礼将军墓前,母亲让我跪拜;再去另一侧宗礼将军的坐骑——马坟前,母亲唤我作揖。 此时,殿外锣鼓喧天,京戏班子正开始演出。香客信徒,店主摊贩,过往行人等等,看戏都不用买票,自由出入,去留随意。站着盯台直望的,踮脚搭肩仰望的,小孩骑在大人肩上张望的,上树瞭望的,姿态各式各样,应有尽有。 到了黄昏,半轮皓月当空,宗扬庙大放焰火,彩练腾空升起,耀亮河面。我们尽兴离开,夜航而归。一九四六年重阳,重现历史盛况,但演京戏放焰火,却是最后一次了。 桐乡解放的前一年,我上小学,正式启用宗爷赐名。同学中“宗”姓最多。宗志高、宗炳南、宗益清、宗新春、宗熙铭、宗文虎等等,都是当年在宗扬庙寄拜宗爷的,他们原本各姓丁、张、甘、钱、钟、曹…… 解放前后,宗扬庙里办过小学,做过粮仓,香火断断续续。五十年代初期,塑像被卸拆,抛入运河中。再不久,庙宇也被拆除,庙址先充田地,后拓河道。但“宗扬庙”作为地名,一直沿用至今,并印上桐乡地图,留下历史痕迹。近八年来,我常来往于桐乡与南浔之间。无论南来,还是北往,每次车过西双桥,我都会侧头西望,向宗扬庙方向行注目礼。从不忘记,一次不落。  宗扬庙原状图■沈建新绘何福英改绘沈维贤提供 |

谈谈您对该文章的看法