摘要:2019年岁末,东栅新乡贤会组织寻根活动时,走访了嘉兴市历史建筑东栅石氏老宅。1954年,这里是嘉兴县人民政府第二次入驻东栅时的行政机关驻地。后来,这幢老宅成了东栅公社、乡政府的办公处。 睹物思情。我向众乡贤讲起了这幢老宅的一个特殊历史节点:它的大

|

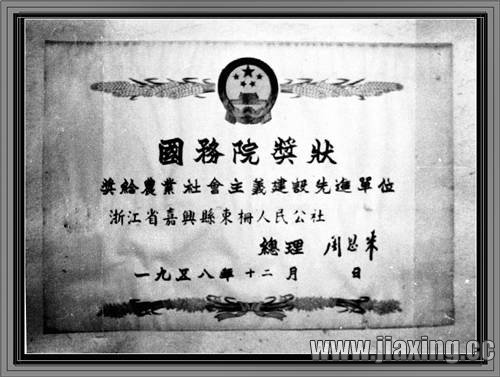

2019年岁末,东栅新乡贤会组织“寻根”活动时,走访了“嘉兴市历史建筑·东栅石氏老宅”。1954年,这里是嘉兴县人民政府第二次入驻东栅时的行政机关驻地。后来,这幢老宅成了东栅公社、乡政府的办公处。 睹物思情。我向众乡贤讲起了这幢老宅的一个特殊历史节点:它的大厅正中央,曾经悬挂过周恩来总理在1958年签发嘉奖东栅的国务院奖状。长者们闻声,回顾往事,议论纷纷;年轻的听了,盘根问底,兴致勃勃。 1958年,风起云涌。农村大变革中,东栅的农民敢想敢干,在县水利局的于铁成及东栅农业机械管理站倪谦、陈雪标、马福弟等人指导与带领下,向传统的农田灌溉方式发起挑战,让千百年来能工巧匠的杰作、农民兄弟任劳任怨的帮手——木制水车,就此退出农耕舞台。他们在东栅农村潜心规划,河边筑机埠,村里架电杆,开挖大农沟,分渠连田地……“机灌员”成为农村全新的兼职,当他们轻轻合上机埠中的电闸时,马达响起了破天荒的轰鸣声,如惊雷震荡着觉醒了的土地。飞轮牵引抽水机,联动共鸣,似虎啸吞没了吱吱哑哑的水车声。第一次目睹它圆形铁管口喷出巨大水流场景的农民,追逐着哗哗清泉。灌溉水沿着四通八达的农沟涌向田间地头那一刻,人们喜不自胜。 当年,毛泽东主席“水利是农业的命脉”指导思想,奠定了“水肥土种密保工管”的“农业八字宪法”。东栅农民在创新中,实践着这个农业基本方略。 江南水乡农田中的水花,惊动了日理万机的周恩来总理。1958年12月,他亲笔签发了国务院奖状,授予东栅公社“社会主义建设先进单位”光荣称号,嘉奖东栅农田机电排灌创举。时任东栅党委书记的张国栋从北京捧回奖状,东栅农民第一次自豪地把自己的劳动与国家进步联系在了一起。 1959年9月16日,《浙江日报》头版刊登了《东栅人民公社建成电力灌溉网》的报道。 建国十周年大庆时,北京的人民大会堂、农业展览馆等“十大建筑”落成。东栅农田机灌模型奉调进京展出,农业水利化从东栅走向了全国。 1960年3月,小镇迎来了史无前例的风光日子——全国机电排灌现场会议在东栅召开。京城、省府的官员来了;农业、水利、机电的专家来了。古朴的石板路上,响起了天南地北的话音;村里的高桥、雀墓桥、陈庄桥机埠旁,留下了各地参观者的足迹。代表们意味深长地赞叹:东栅的田野里涌起了水利化的春潮。 同年4月,东栅农机管理站荣获农业部“机械排灌工作红旗单位”。东栅,成了那个时期的新闻热词。 周总理没有到过东栅,但他潇洒的墨迹留在了小镇。当年,还是小学生的我们,放学后少有回家作业,轻松自在。出校门往东几十步路,就是石宅。我们常不约而同涌进这幢老屋,越吉门,过天井,在大厅里,对着周总理签发的奖状,指指点点,凝视许久,一股肃然起敬的热血,顿然涌上心头…… 2007年,我在旅美时,为配合嘉兴电力博物馆筹建需要,通过网信,请时任东栅乡政府文书的小谢翻拍了国务院奖状,并用邮件传给了我。后来,当我想再目睹实物时,却因机关多次迁移场地,奖状查无下落。我收藏的这张奖状照片,更显得弥足珍贵了。  周恩来总理签字署名的国务院奖状 |

谈谈您对该文章的看法