摘要:芦席汇上小学的沈亦云,13岁考入天津女子师范学堂时,父亲沈秉钧一度被推为嘉兴劝学所总董。

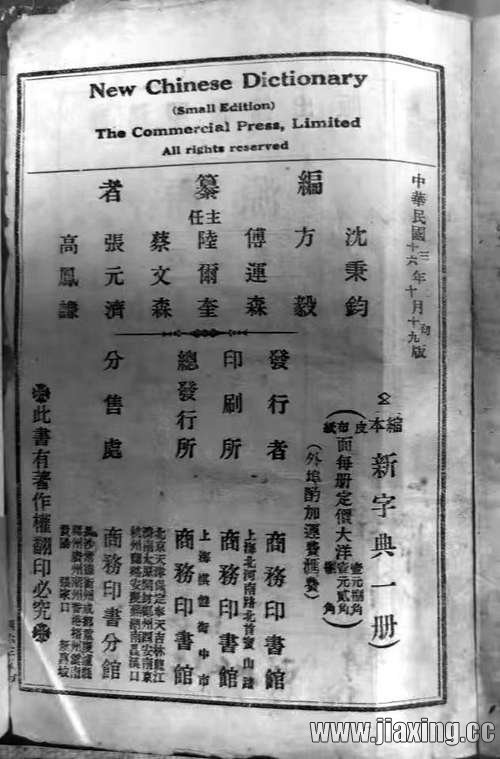

1927年版《新字典》版权页截图 (藏书者晓弦供图) 芦席汇上小学的沈亦云,13岁考入天津女子师范学堂时,父亲沈秉钧一度被推为嘉兴劝学所总董。他早出晚归,讨论兴革,几至舌敝唇焦;他视公家拮据,便不支薪,不取夫马费…… 父亲做事勤奋专心,女儿记忆深刻。特别是叙述父亲沪上的那段经历,《亦云回忆》秉笔直书作为女儿的自豪与痛惜:“我父亲最后的职务,是在上海商务印书馆担任编辑。自清光绪三十二年丙午(1906)至民国元年壬子(1912),前后七载。他独立校印《资治通鉴》,后来参加编辑《辞源》”。“我父亲是开始编辑的五六个人之一。我见过《辞源》预约样本上父亲的名字,亦见过他书桌上堆积的《辞源》废稿”。“他是连年埋头伏案的人。民国元年夏,我父亲忽患咯血,请假在家治病,犹念念不忘于《辞源》”。 中国文字,博大精深。试想,若无文学历史的功底,社会知识的见解,如何提得起重典之笔? 《辞源》从无到有。起步之难之繁,可想而知。作为《辞源》始编人之一,沈秉钧的担当不言而喻。 是年冬,《辞源》脱稿。商务印书馆先期取其9000余单字,编印《新字典》,于1912年九月出版。七位编纂者中“沈秉钧”名列其间。此后三次重刊,编纂者排列有变动,“沈秉钧”为右起第一人。 1915年,《辞源》正式出版。列名编校者五十余人,却没有了沈秉钧,作为他的长女,沈亦云也很纳闷:“他临病不忘工作者《辞源》,家人耳熟其名”;“至民五(1916)之秋,父亲去世,他如何其事未提过一句话,亦不介意一点”;“父亲如此,儿女敬其意不敢问,然终存于心,不能忘记”。其中缘由在《亦云回忆》中也有记录,《辞源》主编陆尔奎对弟弟沈怡称,尔父“无故受中华书局之累”。 沈秉钧是先于科普学家、翻译家、出版家顾均正,在商务印书馆当编辑的另一位东栅人。我从藏友处翻到《新字典》版权页,凝视编纂者中“沈秉钧”的名字,异常亲切。东栅先贤服务上海出版巨头的业绩,令人骄傲,令人赞叹。 沧海桑田。沈秉钧曾从事的竹林公塾、秀水学堂、嘉兴劝学所等,早就沉淀在了历史的长河中。然而,沉吟章句终有声。《新字典》从1912年的初版,到后来的历次重版,这部重大的工具书编纂者中“沈秉钧”这个名字,永存史册。东栅口、柴场湾虽已烟消云散,但雪泥鸿爪,生于斯,故于斯的老街土地上,融汇了一位投身时代转型中的教育事业,养育了民国名人沈氏四姐弟的好父亲掷地有声的足迹。 站在鉏家滩南口的集贤桥上,回望一步一景的芦席汇,游览者的脚步和笑语声,令我一阵心跳——沈秉钧先生难道不是这里又一位功不可没的嘉兴贤达。 |

谈谈您对该文章的看法