摘要:乡间有句俗语:“豆腐水来做,阎龙王鬼(音:举)来做”。意思是说豆腐要靠水方能做成,所以做豆腐又叫水作,豆腐店也称水作店。

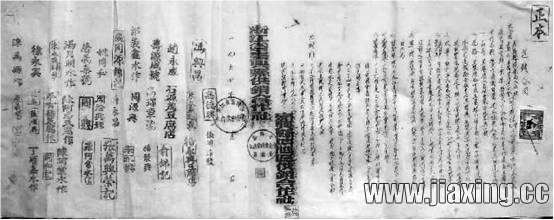

1954年的豆腐渣《包销合同》 乡间有句俗语:“豆腐水来做,阎龙王鬼(音:举)来做”。意思是说豆腐要靠水方能做成,所以做豆腐又叫水作,豆腐店也称水作店。 半个多世纪前,嘉兴城有几爿豆腐店?它们的店号叫什么?今天恐怕连土生土长的老嘉兴也未必能道得一清二楚了。1954年的一份豆腐渣《包销合同》,回答了这个问题。合同上嘉兴市豆腐业同业公会(类似今天的行业协会)成员一枚枚朱红印鉴,向今天的人们展示了当年嘉兴名目繁多的豆腐店老字号: 高德兴、张同源号、冯兴昌、朱永盛豆腐号、杨永兴豆腐店、赵永成、石源茂豆腐店、俞锦记、寿源成号、高瑞章号、杨聚兴、郭义鑫水作、同源兴、朱永兴、张同源锦记、屠永昌、张万兴荣记、姚同和、周洽兴号、屠义泰号、周聚兴、罗阿常水作、汤月明水作、陈阿忠豆腐作、陈阿棠水作、平有德豆腐作、同和号、徐永兴、福泰、张盛兴、丁顺嘉水作、陈万源号、陆义顺、吕源昌。数一数,竟有三十四家之多! 有道是“天下第一苦,摇船打铁磨豆腐”。三十四家豆腐店,必有三十四部创业史。他们大从绍兴、诸暨迁来嘉兴落户。我注意到这些店号中有十家带着个“兴”字,想必与嘉兴的“兴”不会搭界,但它们和嘉兴结了缘。可以肯定的是每一爿店都期望“天下第一苦”的豆腐营生,给家业带来兴旺。 透过三十四枚朱红印鉴,嘉兴豆腐店老字号的职业操守,可见一斑。根据豆腐渣《包销合同》规定,属豆腐业同业公会店家的“豆腐渣(包括坐浆渣、扯浆渣二种)”全部“供应农民社员养猪食料之需要”。何为坐浆渣和扯浆渣?涉及了豆腐制作的术语。我请教了吉水菜场的豆腐店沈师傅,其父沈德茂水作为生。抗战时,凤桥兴善寺集市遭日寇焚烧后,将店搬到嘉兴城的鱼行街。然沈姓之店未入《包销合同》签约者中。沈师傅说,当年我爷店里有驴拉磨,不想张扬,可能一时没参加筹备中的同业公会。由此推断,当时嘉兴的豆腐店还不止三十四家。与沈师傅一番交谈,明白了坐浆渣就是毛豆磨成的生浆,经滤布由撬床(榨床〉脱浆后留下的豆渣,可称头道渣。扯浆渣则是豆浆煮熟后用滤布在缸内荡浆所乘下的豆渣,也叫义(二)道渣。 合同对豆腐渣的质量要求十分苛刻:“坐浆渣拾斤放在竹篮里,不用手揿力压,30分钟后没有滴水流出来。”如此硬碰硬的验收方式,豆腐业主依章办理,杜绝以水充渣,保证了农民购买到的豆腐渣名副其实。 豆腐渣不坑农,豆制品当然更求百姓吃得放心。人们常以“关云长卖豆腐——人硬货勿硬”来比喻能人与行为的差异。然而,近六十年前,嘉兴豆腐业的“货”绝对过硬。几十爿豆腐店中,家家都有拿手绝活。“张同源锦记”(张同源号)的“白货”(豆腐、白豆腐干〉,朱氏(“朱永盛”、“朱永兴”〉的油豆腐,在嘉兴堪称“头挑”(数一数二)。而屠家(“屠义泰号”、 “屠永昌”)的开洋豆腐干上更是压有店号印记,卖货又卖牌子。我儿时常见一老翁手端木盒,午后在小镇街头叫卖:“开洋豆腐干噢——”大人说他是从城里来的。屠记豆腐干鲜香可口,名扬城乡。真是“行行出状元”,豆腐店里多“西施”。开洋豆腐干,是解馋的零食,更是下酒的好小菜。直至今日,一些老人回味起老底子嘉兴的开洋豆腐干,还是不惜口沫地连连夸赞。 工商改造中,豆腐店老字号的长方印鉴,汇聚到同业公会的圆形公章名下。合作化后,各家各户的豆腐作场合并成嘉兴红旗豆制品厂,后来改名嘉兴豆制品厂。各店特色品种的豆制品经营方式就此宣告寿终正寝,极富传统色彩的老字号也便销声匿迹。平家弄内石磨“咕罗, 咕罗”的磨豆浆声,革新成小钢磨“呜呜呜”的轰鸣声,它们伴响了嘉兴人几十年餐桌上的锅盆碗筷交响乐。 改革开放大潮一起,豆腐业五花八门的个体小作坊、外来客店“群雄四起”。“自然灾害”中首创的豆腐票这一道“护生符”垒就的独门领地,被分割蚕食。姓了几十年“公”的嘉兴豆制品厂,甚至敌不过与猪棚为邻的“游击店”,最终败下阵来。1997年,厂子破产后,原嘉兴豆腐店老字号的一些后人,为养家糊口,小打小闹,继续干起水作的行当。可惜没有一家重新亮出父辈、祖辈们上百年的老字号。“历史文化名城”的嘉兴,商业文化中与人民生活无法割舍的豆制品业的篇章,只能从那些尚未褪色的老字号印鉴中去盘点了。 |

谈谈您对该文章的看法