摘要:九里亭(桥),距乌镇约九里路,塘路边曾有一亭,旁有一小河与澜溪塘相通,上有一小石桥,故称九里亭(桥)。由于澜溪塘河道上二十多里内没有桥,九里亭自古以来,就是两岸人员往来的渡口。一张姓人家就住在塘东三

|

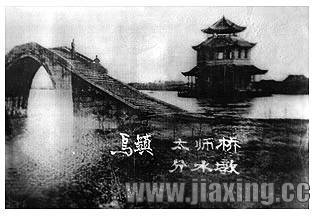

九里亭(桥),距乌镇约九里路,塘路边曾有一亭,旁有一小河与澜溪塘相通,上有一小石桥,故称九里亭(桥)。由于澜溪塘河道上二十多里内没有桥,九里亭自古以来,就是两岸人员往来的渡口。一张姓人家就住在塘东三渡西浜村,几代人从事摆渡工作。“一桥飞架成通途,千舟迎送过澜溪”,一直到本世纪初(2004),两省合作在这里造起了跨溪大桥后,他们才结束了摆渡使命。 六里圣堂,距乌镇约六里路,塘路边曾有一只供奉圣帝的小庙,故名六里圣堂。塘东今属乌镇新翁村、浙月村。 三里坝,距乌镇约三里路,塘路边有一直径约四五十米的大弯兜,拉纤往来的船只至此十分不便,后来人们在弯兜口子上筑一堤坝,中间造了一爿小石桥,既方便了往来船只,又不妨碍兜内田圩的进出水。  民国时的乌镇分水墩 波峙危楼若钓矶,远山黯黯淡斜晖。 南来怒浪流频急,北去孤帆驶欲飞。 两岸炊烟当瞑合,双溪渔火入林微。 归时风景还堪忆,临水人家半掩扉。 现在我们从老照片上看到的上下三层,呈六角形的分水墩是民国十一年(1922)重建,两年后落成,到上世纪五十年代末文昌阁已被拆除。六十年代初,墩基亦毁于乌镇船厂工人及周边村民之手。那时,他们在墩基周围拔出了大量长长的桩木。 |

谈谈您对该文章的看法