摘要:《濮川八景诗》,是宋濂献给濮院的一份深情的文化厚礼,其诗逐渐流传开来,直至明代、清代,八景诗仍引得众多文人雅士争相唱和。明代著名画家仇英曾绘《濮川八景图》。清代,《濮川志略》编纂者在嘉禾郡的屠敏澜家

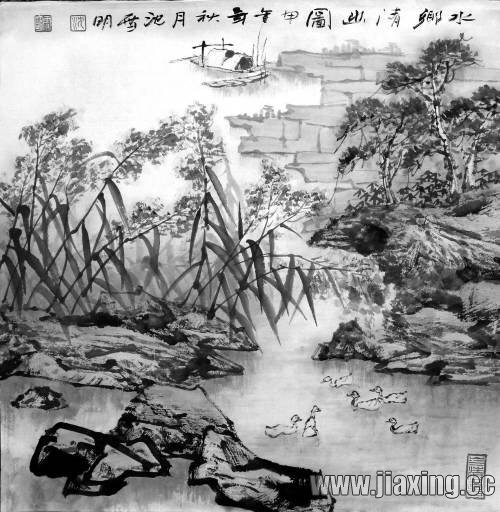

《濮川八景诗》,是宋濂献给濮院的一份深情的文化厚礼,其诗逐渐流传开来,直至明代、清代,八景诗仍引得众多文人雅士争相唱和。明代著名画家仇英曾绘《濮川八景图》。清代,《濮川志略》编纂者在嘉禾郡的屠敏澜家欣赏了仇英的《濮川八景图》,认为“标目较雅,且合题咏”。 在宋濂寓居濮川读书台期间,青田人刘基前来与宋濂相会。刘基刘伯温,是元末明初一个极其重要的人物,既具有军事、政治才能,又有不凡的文学修养,与宋濂、高启被并称为“明初诗文三大家”。 时值元末,乱象丛生,1351年爆发的红巾军起义,在大江南北引发了燎原大火,但此时,局势走向尚未清晰。宋濂是一个具有强烈历史使命感和社会责任感的儒家文人,所以,刘基来濮川与宋濂会晤,不是谈诗论文,而是评议时事,指点江山。读书台北面那座玲珑别致的单孔小石桥,因为宋濂与刘基同游时漫步其上,后人称之为“双贤桥”,以志纪念。 清乾隆年间,满族人舒瞻曾任桐乡县令。这个喜欢吟诗填词的进士得知梅泾有宋濂读书台,在一个秋日午后,趁公事已办结,乘小舟从梧桐赶赴濮院访旧寻踪。双贤桥畔古松下,有乡村孩子在玩耍,经过详细询问,他找到了双贤桥南的读书台旧址,但见读书台早已坍废,荆榛丛生,一片荒凉。县令舒瞻抚摸着读书台前的一块块残碑断碣,默默追慕先贤风采,仿佛犹闻弦诵声,心中感慨不已,留下一首诗《梅泾访宋景濂先生读书台故址》而返。 今天,我们怀着与舒瞻同样的心情,驱车去寻找双贤桥、读书台。驶入熙熙攘攘的濮院羊毛衫市场,沿着双燕路一直向南,在永越村一个名为“屋底里”的自然村落,问了好多人,转了几个弯,从一条更窄的河道小石路走进去,终于找到了双贤桥。 我们所看到的双贤桥,是清光绪十五年(1889)重建的,古朴依然,杂草丛生,四周皆为民居,甚为杂乱。昔时,双贤桥西曾有古松一株,“虬枝屈蟠,形势奇古”,在清乾隆三十七年(1772)为狂风摧折。既无古松点缀,又失清流淙淙,双贤桥周边已经没有半点儿小桥流水、视野开阔的气象。 伫立良久,怅然下桥,驱车沿着乡村小道,转到桥之南,欲寻读书台旧址,除了房屋,还是房屋,非常逼仄,简直透不过气来。转了一个弯,从原路返回,遥望双贤桥处,恍惚看到六百年前满腹经纶的宋濂与刘基正携手同游于桥上倾心交谈,谋划未来,清澈的河水倒映着他们英姿勃发的模样…… |

谈谈您对该文章的看法