摘要:退婚书,古代称休书,确切一点说是休妻之书。中国封建社会是男权社会,女性是男性的附属物,男人可以休妻再娶。

|

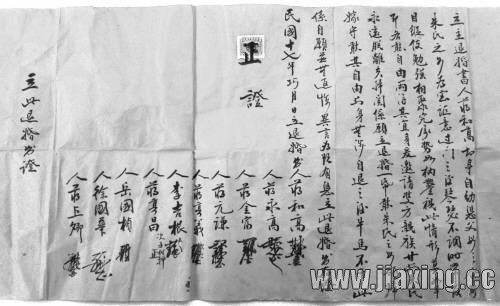

不久前,一位与我熟识的朱老先生拿着一张旧纸条来找我,说这张纸条是祖上传下来的,一直保存在其母亲那里,其母也不知是何物,一放几十年,近日才偶然被发现。因为文不加点,阅读起来颇为不易,对文义不明,故来要我帮助解读。我一看内容,知为一份立于中华民国十七年(1928)的退婚书,属于民间契约。 退婚书,古代称休书,确切一点说是休妻之书。中国封建社会是男权社会,女性是男性的附属物,男人可以休妻再娶。休书是以男性意志为中心而订立的契约,所以,它与现代的离婚证有所不同——现代的离婚协议,必须体现夫妻双方的意志。不过,这份民国时期的退婚书与古代的休书又有不同,隐约透露出现代社会的气息。 这份退婚书长约80厘米,宽约20厘米,普通红纸,订立于民国十七年(1928)巧月(七月)。内容为一个名叫蒋和高的人,娶朱姓女子为妻,两人因感情不和,时常闹矛盾,蒋便将朱氏女退回娘家,为此而立退婚书一份。从内容看,相当于现在的协议离婚。由此也可知,在上世纪二三十年代的民国时期,现代文明之风已开始吹入偏僻城乡,传统的封建婚姻观念开始出现变革。在民间,男女双方也能平等、平静地处理婚姻危机了。退婚书左上方,写有一个“正”字,由此可知,此份退婚书为正本,除此之外,还应有副本。“正”字上,盖有一张印花税票(金额为贰分),上有“国民政府印花税票(江苏)”的字样。这说明它虽然属于民间契约,但同时有官方证明,已具有法律效力,有点类似于现在的离婚书。 还值得一观的是退婚书的语言特色。它的文采,相当典雅,大部分为文言,如“琴瑟不调”、“势如枘凿”、“各听自由,两得相宜”等。此外,还有一些当时相当新式的现代语言,如“永远脱离夫妇关系”。 朱老先生祖籍江苏丹阳,曾祖父一辈前来桐乡谋生。他曾听其父辈说起过,当年,其家族确有一女被夫家“退回”,但详细的情况,也不得而知。从年代上推算,此女应为朱老先生的祖辈,即姑奶奶。 这份民国时期民间退婚书的发现,为研究上世纪初江浙地区民间婚姻状况提供了一件实物资料,就此而言,也算是比较珍贵的。  附录(退婚书全文): 退婚书 立主退婚书人蒋和高,切身自幼凭父母之命,聘朱氏之女为室,讵意过门之后,琴瑟不调,时常反目,纵使勉强相聚,究属势如枘凿,视此情形,莫如早分,各听自由,两得其宜,身爰邀请双方亲属,甘与朱氏永远脱离夫妇关系,系愿立退婚一纸,听朱氏之母领归,嫁守听其自由,与身无涉,自退之后,牛马不干,此系自愿,并无返悔异言,为欲有凭,立此退婚书存证。 民国十七年巧月 日 正 立退婚人:蒋和高 证人:蒋永高 、蒋金富、蒋元谦、蒋亨义、李吉根、蒋亨昌(次子代押正)、岳国桢、徐国华、蒋巨卿 立此退婚书证 |

谈谈您对该文章的看法