摘要:二 这些账单中,有一个有趣的细节,那就是饭菜的价格。 如一张1月7日的账单记着: 108号房金:洋136元;什锦锅:洋88元;划水:洋55元;白饭:洋25元;高梁:洋36元;花生:洋8元;乳肉:洋38元;白鸡:洋56元;代

|

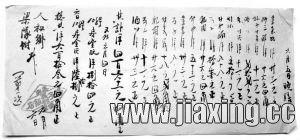

二 这些账单中,有一个有趣的细节,那就是饭菜的价格。 如一张1月7日的账单记着: 108号房金:洋136元;什锦锅:洋88元;划水:洋55元;白饭:洋25元;高梁:洋36元;花生:洋8元;乳肉:洋38元;白鸡:洋56元;代垫:洋5元;又代:洋20元;前过小:洋13.4元;汤包:洋6元;粽子:洋6.6元;肉丝:洋15.4元。共计洋502.6元。 这里有一个问题,1935年至1948年期间,国民党为支付巨额的战争费用,开始大量发行法币,市场上没有那么多物资供应,法币供大于求。有钱买不到东西,物价飞涨,法币开始疯狂贬值,导致严重的通货膨胀。况且法币的印刷是英美技术,很多在香港印刷,用美国机器和纸张。抗日战争时期香港沦陷,机器被日军缴获,日本人印了大量假币进入市场,更加剧了通货膨胀。  根据《大众晚报》1947年7月30日的资料知道,在不同的年代100元法币能够买到的物品是不同的: 1937年两头大牛,1938年一头大牛一头小牛,1939年一头大牛,1940年一头小牛,1941年一头猪,1942年一条火腿,1943年一只母鸡,1944年半只母鸡,1945年一条鱼,1946年一个蛋,1947年一只煤球或三分之一根油条,1948年4粒大米。 按这个购买力推算,账单上的饭菜价似乎与法币对不上号,因为1947年的100元法币只能买三分之一根油条,那么账单上的饭菜价肯定不是法币。其实仔细分析还是能辨出个中原因:商家是以银元为计算单位来结账的。 据查,1914年2月8日,旧政府统一币制,实行银元(重七钱二分)为本位国币;1935年11月4日放弃银本位,实施法币制,法币、银元比例是1:1;1942年6月22日实施中储券,比例是2:1;1945年9月28日实施新法币,比例是200:1;1947年2月同时使用关金券,比例是20:1;1948年8月19日实施金圆券,比例是300万:1。按此比例,那么1947年单一只什锦锅的单价至少是令人咋舌的17600元法币!而1月7日的账单的总计也至少是100520元法币! 事实上,那时民众提着篮子、背着麻袋用成捆的法币购物是司空见惯的。以至于国民党中央银行于1947年发行了壹万元的法币。 1935年后,实施法币制,旧政府是不允许用银元作流通币的。这些账单至少说明当时政府的禁令已失去了约束力,人民已对法币失去信心。这也是对国民党政权失去信心的一种表现。 |

谈谈您对该文章的看法