摘要:抗战时期,在洲泉镇马鸣村境内有三座碉堡,它们是日本鬼子侵略中国的罪证。 这三座碉堡的具体位置,为今日马鸣老街西北侧的河如圩。河如圩,四周被大河环绕,东面是长虹大溪,即俗称的三洞环桥港;西面是宽阔的张家漾,南面和北面分别是南河如港和北河如港。

|

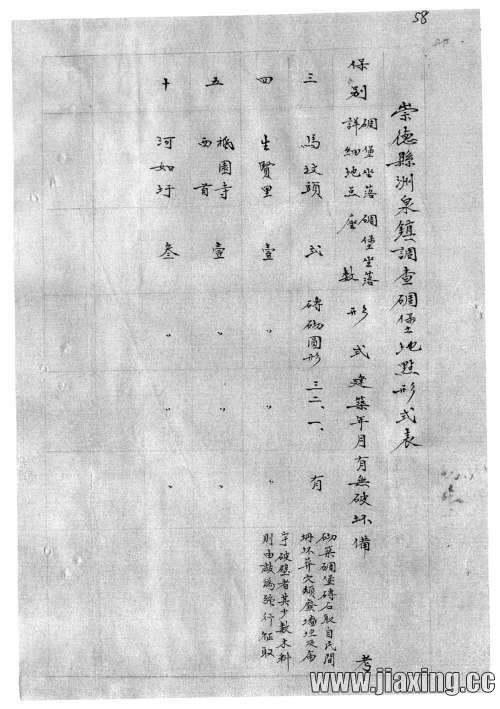

抗战时期,在洲泉镇马鸣村境内有三座碉堡,它们是日本鬼子侵略中国的罪证。 这三座碉堡的具体位置,为今日马鸣老街西北侧的河如圩。河如圩,四周被大河环绕,东面是长虹大溪,即俗称的三洞环桥港;西面是宽阔的张家漾,南面和北面分别是南河如港和北河如港。整个河如圩,其实相当于一个四周被水环绕的小岛。岛上三座碉堡,一字排开,分别位于岛的东、中、西三处,中间的一座与两边两座各相距150米左右。 这几座碉堡,中下部为圆筒形,顶部为圆锥形,均为三层。墙体是用青砖砌成,厚约半米,几个方向都设有射击孔。碉堡内部的顶上,架有粗大的圆木。供机枪射击用的射击孔是长方形的,射击口处筑有高台,机枪手射击时,卧趴在高台上面。用于步枪射击的射击孔为方形,较小,里面没有高台,射手是站着射击的。射击孔呈锥形,里面较小,外面向四边扩散,可以使火力控制面更广。 抗战时期,驻守洲泉镇的日伪军分别是:野村部队,有士兵30人,配备步枪20支,轻机枪1挺;72师团山根大队第二中队,有士兵41人,配备步枪5支,轻机枪1挺,中队长宇藤;县保安第二中队,有士兵25人,配备步枪20支,轻机枪1挺。当时,马鸣作为交通要道和人流汇聚之地,也驻有部队,为县保安第二中队部,有士兵20人,配备步枪19支。 “保安队”是人们对崇德县汪伪地方武装的称呼。它成立于民国32年(1943),大队部设在崇德县城,依附于日军,并受其指挥。保安队配合日军进行清乡、扫荡,骚扰地方,敲诈民财,甚至杀人放火、强奸妇女。驻扎于此的鬼子更是无恶不作,犯下了累累罪行:在马鸣村村里组,一名妇女被日军强奸致死,豆腐店老板沈阿连被日军枪杀;在南河如组,一妇女遭日军强奸受伤,险些丧命;在长浜里,李进发因不给日军带路被刺死…… 马鸣村的这三座碉堡,是日寇进犯洲泉后,为防抗日队伍的袭扰,强行要求当地保长组织人员建造的,建造时间为民国32年1月。砌筑用的砖石,主要来自民间坍塌的墓穴、颓废墙垣及庙宇破壁,少数木料为强行征收所得。据现在马鸣一带一些八九十岁的老人回忆,部分砖块,来自被日军烧毁后的苕溪丝厂。以前,马鸣庙头山门门楼设有楼板,后门楼被拆除,木板则被当作了造碉堡的建材。 马鸣的老百姓不仅被强逼出工建造碉堡,而且,日伪军为了驻扎于碉堡的人员“安全”,还强行征用当地的很多青年为他们“放哨”。这些替他们“放哨”的人被称为“向导”,轮班进行,一班两个人。现年98岁的马鸣村王公埭人屠宝学和94岁的轿马桥人赵子祥都曾被征用去“放过哨”。 现在的马鸣庙西侧一带,村里组朝东屋里、步云桥(俗称庙桥)、万善桥(俗称小桥)、东升桥(俗称义东桥)等地,当时都筑有竹篱笆,竹子削得很尖,头朝外。竹子是向周围村坊强制征收的。为了建设竹篱笆,马鸣方圆十几里内的竹园被砍伐殆尽。一到傍晚,竹门关闭,不准外人进出。如有风吹草动,“向导”要立即向碉堡中的人员报告,但碉堡不许外人进入,包括那些为他们“放哨”的人。 抗战胜利后,碉堡遭废弃,破损严重。民国37年(1948)9月25日,时任洲泉镇镇长的章焕文向县政府反映:“本镇原有敌伪遗留碉堡,迄今因年久失修,坍废不堪,已完全不能应用。”他提出对境内河如圩、祗园寺、圣贤里等处碉堡进行维修,“以防不时之需”。 不过,马鸣的这三座碉堡并没有得到维修,而是被当地百姓拆除,现已夷为平地。  崇德县洲泉镇调查碉堡地点形式表 |

谈谈您对该文章的看法