摘要:一张褪色旧相的药品包装招贴纸,绝不起眼。在五花八门的商品传单铺天盖地的今天,它如此的简朴,对比动辄优质道林纸,双面彩印的小广告,它更显寒碜。可就是这张灰白色,薄薄的书写纸,加上蓝色竖式印刷的繁体文字和连环回纹装饰的边框,承载了一个多甲子前

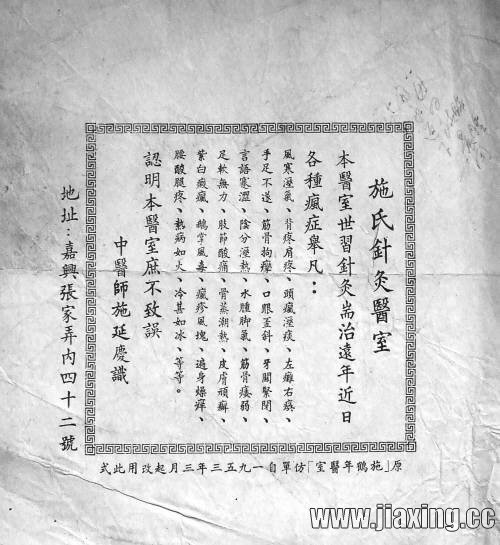

一张褪色旧相的药品包装招贴纸,绝不起眼。在五花八门的商品传单铺天盖地的今天,它如此的简朴,对比动辄优质道林纸,双面彩印的小广告,它更显寒碜。可就是这张灰白色,薄薄的书写纸,加上蓝色竖式印刷的繁体文字和连环回纹装饰的边框,承载了一个多甲子前嘉兴的一段人文历史。 “施氏针灸医室”,作为招贴的名称,字体略大。招贴的主题:“本医室世习针灸,专治远年近日各种疯(病)症”,及对病家的提醒:“认明本医室,庶不致误”,还有落款:“中医师施延庆识”,字体大小次于名称。而招贴具体内容,十分丰富,字体相应小些。层次分明的布局,除边框外,在小小的招贴上也算一种装饰,一种“美化”。 嘉兴针灸名医辈出。在杏林丰茂的禾城,施氏针灸,久负盛名。 施家世代行医,自第三代施凤岐开始,施氏针灸由绍兴发展到杭州,又转至平湖。1904年,第四代传人施鹤年从平湖来到嘉兴城区,在张家弄开设诊所,名“施鹤年医室”。 张家弄,早年嘉兴城内一条声名远播的名巷。王和生先生有遗稿《张家弄》,内中写道:“抗战前张家弄,下岸由东至西……八、施鹤年药酒针灸科。九、鸳湖旅馆……”这里,我们看到了施鹤年医室在弄内所处的位置,即招贴上所印的“地址:嘉兴张家弄内四十二号”。它和鸳湖旅馆(中共一大代表落脚地),寄园(嘉兴最时髦的游乐场所),及对街的树滋堂药店、文秀里笔墨庄、大块头鸡面、松鹤堂裱画店、群芳茶店等为邻,用小小银针,在弄内演绎了为患者解除沉疴的传奇。 子承父业。这张招贴的下端印着“‘施鹤年医室’仿单自一九五三年三月起改用此式”的字样。这表明,施氏针灸已传到了第五代施延庆手上。他启用的招贴就此流传嘉兴城乡。 四字一句,三十三句,排列整齐,几十种常见和疑难病状一一罗列。小小的招贴纸上,写满了一位针灸医生治病除疾的自信。 1959年8月,经过私营改造,民间医馆由联合诊所,合并成立了嘉兴中医院。施延庆和那些各有所长的名医,如内科的潘韵泉,儿科的张厚夫,跌打外伤的周荣江,推拿的张月明,还有清代御医李子牧的儿子李树滋等等,一起走进了勤俭路上新建的中医院。 我和施氏针灸有过三次接触。第一次是在上世纪八十年代。有一年冬天,我的右腿上部外侧感觉“木”(麻),气温低时,更觉不适。去了一家医院求诊,医生说“劳肌损伤”,要针灸。几番复诊,不见效果,遂另请高明。闻享誉禾城的“施针灸”之施孝文在中医院行医,便慕名挂号求诊。施医生听我诉说症状后,要我先去拍个X光片子。结果诊断为腰椎骨下部三四节间“骨质增生”。施医生说,“木”乃神经被压迫所至。针灸起效甚微,当服一种中成药丸,不过,此药对胃有刺激……好在药丸对我的胃并无大碍,几瓶丸药服下,病状消除。既承祖传针灸,又工科学医术,尽心,是我对施孝文的最深印象。 第二次和施氏针灸接触,则有点“缘分”了。那一年,我厂医务室来了位女医生,叫施孝敏,端庄文静,一副大家闺秀之仪态。不久,工人就有议论:她是嘉兴“施针灸”之女。有一次,我母亲在街头被自行车撞伤了腿,到城里针灸,往返很累。我问施医生,能否为我母亲针灸,她满口答应……施医生送我母亲出厂门时,柔声轻音地说:“阿妈,你来好哩,我会帮你针好伊哎——”热心,是我对施孝敏的深切感受。 针灸招贴,是我和施氏针灸的第三次“接触”。它不但记载了张家弄消失的历史,更刻录了一门名医悬壶济世的过往。招贴右角有“每日清晨临睡开水送下一匙”的蓝墨水笔迹,随岁月流入,有些模糊,这是施氏对病家的殷殷嘱咐。精心,是老嘉兴人对施氏针灸的一致称道。 |

谈谈您对该文章的看法