摘要:溪流受阻于石头往往会改变流向和流速,人生旅途中一个短暂的变化,给人留下的印象要比平淡的漫长时段深刻得多。五十六年前,我在嘉兴医专工作一年的经历就像烙印一样深刻在脑海中了。 1960年是我踏上社会的第一年,正值十九岁。从嘉兴师院(今湖州师专)毕业

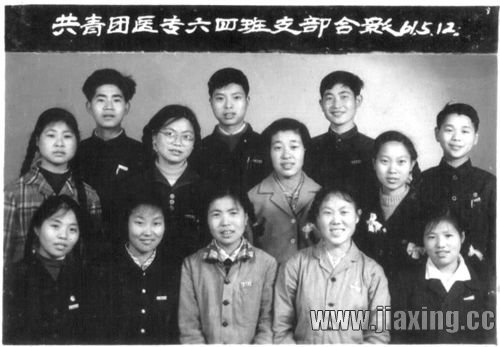

溪流受阻于石头往往会改变流向和流速,人生旅途中一个短暂的变化,给人留下的印象要比平淡的漫长时段深刻得多。五十六年前,我在嘉兴医专工作一年的经历就像烙印一样深刻在脑海中了。 1960年是我踏上社会的第一年,正值十九岁。从嘉兴师院(今湖州师专)毕业后,怀着献身教育的理想,当年8月下旬,我被分配到嘉兴医专任教,我也充满着对锦绣前程的憧憬。 那天,我来到紫阳街南端处,走进一个小巧、幽静的院子里报到,院里安放着宝塔拆下的构件,据说那里曾是博物馆。除了正中是一幢楼房外,周围都是平屋,门窗明亮洁净,且有走廊相通。我的宿舍暂时安排在一间无门的棚屋内,而男生宿舍就在教室后边,食堂在校门外的空地上。显然,学校的设施是简陋的,但对此我早有思想准备,因为这是一所初创的专业学校,我作为创业者是十分光荣的。想到1956年进入刚开办的嘉兴师范,住的是梅湾街民宅,食堂是个大草棚;1959年在湖州师专求学,开始住在府庙里,洗的是井水澡,丝毫没有影响学习。现在工作了,条件已比那时好一些,在艰苦环境里砥砺一下自己有何不好呢? 学校里二十多位教职员大多是风华正茂的年轻人,专业课的教师是从原嘉兴卫校调来的,普通课教师中的数学、化学教师还是我母校的同届校友。大家朝气蓬勃,吃苦耐劳、精诚团结,展现了“鼓足干劲,力争上游”的精神风貌。尽管我们初出茅庐,但都能虚怀若谷,向老教师求教,如去杭州医学院取经,请嘉兴医学院“对口帮扶”,实行集体备课、听课指导,得益匪浅。学校还组织不同学科间的观摩课,以提高教学水平。给年轻教师搭建深造平台,我有幸被推荐参加杭州大学中文系本科函授,并如期完成学业。 嘉兴医专的学生有来自中考招收的四年制医专班、三年制医士班,原嘉兴卫校的医士班、药剂班,还有在职初级卫生员保送的医产班。学生学习勤奋,尊师成风。我任教语文课,夏天学生在讲台上放上茶杯、扇子,供老师使用,十分暖心。当时逢上“三年困难”时期,提倡“瓜菜代”,学校利用校内外的闲地,见缝插针,种上蔬菜豆类,补贴食堂,故伙食还是不错的。 在抓紧文化、专业课教学的同时,学校也组织师生参加社会实践活动。在“三秋”(秋收、秋种、秋管)期间,有的学生在校管理菜园子,充实食堂菜篮子;有的制作人体标本;有的由临床科教师带领去医院实习,还有的师生到农村巡回医疗,为改变解决农村缺医少药状况出一份力。 1961年秋,在“调整、巩固、充实、提高”方针的指导下,学校停办了。在这难忘的一年中,我获得了人生宝贵的“第一桶金”,那就是走出书斋,经风雨、见世面,在教学实践、社会实践中经受考验,积累社会经验。原本我是个胆小的人,在乡下见到骷髅,便毛骨悚然而急忙远避。到了医专,尸体解剖室与宿舍近在咫尺,常看到供解剖的人头,有时还要搬运尸体,讲台上放着光滑的人头标本,见多了,也不怕了。把备课本放在骷髅上也成了常事。1961年春,农村出现粮食短缺、农民多病的现状,学校师生随即投入到嘉兴(含嘉善)农村医疗工作中去。我率部分学生先后赴西塘等地,往来于红旗塘一带,做好各项医疗、扶助工作。在那时,我也真正体会到中国农民是多么勤劳、坚忍、质朴,而我顶风冒雨,饥肠辘辘,奔走田塍,又算得了什么呢? |

谈谈您对该文章的看法