摘要:旧时,东栅首富当数谢、石、王、张,这四大家族在嘉兴一域也属声名显赫之户。

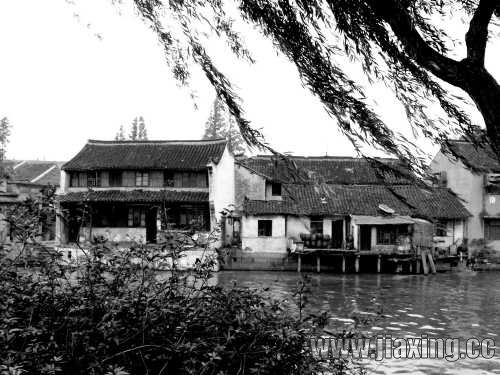

旧时,东栅首富当数谢、石、王、张,这四大家族在嘉兴一域也属声名显赫之户。 张氏是后来居上的暴发户,其发家史颇多传奇色彩。清末,东栅下塘街有一小户,家境贫寒。穷得连正月初五接“路头”也既无香烛又无炮仗。相传,那年财神正巧到东栅,飘过会龙桥,来到俞公桥头,神眼夜明,但见三孔石梁桥联一副:“双溪含舟接通衢,汉魏合流吐龙珠”,真乃风水宝地。财神登桥东眺,桥堍小屋依水孤居,远处水面波光连天。下得桥来,见小屋门户洞开,屋前并无烟火,财神正待憩脚,于是钻了进去。 这桥堍小屋户主姓张,初四之晚因无钱备祭,只是点对蜡烛,开门熬夜,以心接神。半夜三更,主人手托腮帮子,胸靠旧桌,昏昏欲睡。突然,一只似狗非狗,似猫非猫,胖乎乎,圆鼓鼓的众牲从门口钻进。一声“簌咯”,惊醒梦中主人。 天明后,张氏去白莲寺求签详梦。称:“种田不发,贩丝皮塌,苗猪买卖正当。”于是,张家做起了苗猪生意。不想小猪猡进进出出,财源滚滚而来。不出几年,小猪行“张源盛”的招牌比猪叫得还响亮。遂在俞公桥下造起了一幢幢新房,四里八乡购进一爿爿田地,成了东栅口屈指可数的大户人家。 财神降祉点化,当属调侃。“张源盛”创始人张敬之正是以市场眼光,看准了当年东栅口的天时地利,凭那四通八达的水路,乡脚深长的市肆,苗猪生意便借风使舵行销四乡。 “张源盛”暴发的名声不胫而走。上海青红帮中盗手闻声潜伏张宅多日,动手之夜,刚从屋脊翻身,便被巡夜保安团发现,从俞公桥上开了一枪。人并未中弹,却堕地伤脚。张氏并不为难该盗,请郎中治伤,并赠盘缠让他返回上海。此出“捉放盗”小戏,很快演绎成城乡街头饭余茶后的“大讲张”(新闻),它似免费广告,不但张扬了“张源盛”的厚道,连大盗小偷也敬而远之不再光顾。 “张源盛”人和气盛,名声四起。到了张敬之长子张灏龄掌秤坐账台时,东栅小猪行生意日进斗金。售猪购猪的船只塞满了会龙桥东的两岸河埠,每天上埠下河的猪叫声,停船开航的吆喝声,响彻半条塘河。猪行应接不暇,一度曾实行隔日开店的方法。这种分利同行的做生意气度,受到商界交口赞誉。后来,张敬之侄孙张建勋把“张源盛”分号开到了嘉兴城的猪廊下(后来其地称中基路),因经营有道,很快成了猪廊下苗猪买卖的领军人物。“张源盛”创下了嘉兴乃至江浙沪周边地区响当当的行业名号。 1932年后,张敬之患病,嘉兴名医朱斐君的汽艇经常赶来出诊。这是东栅人看病如此气派的唯一现象。每当小汽艇从会龙桥下“呜——”的一串汽笛响起,半个小镇的人都晓得“张源盛”老板毛病不见转机。一连几天塘河里没闻汽艇尖叫,在人们叹息中,张敬之结束了靠苗猪发家的人生。但他白手起家和因地择业的经营之道,给东栅留下了不错的口碑。 “张源盛”和我家住宅楼隔河相对。其河口盖新楼时,是按我家的河埠廊棚水阁结构照样建造的。汉塘里船家过往,水面上总会传来一声赞叹:“咦,这两埭房子造得一式一样。” 东栅“方乾大”茶叶店与我家店面对邻,其家小女方一是张敬之的外孙女,她和我自小一起读书,至今我们仍常有来往。2004年初夏,我告诉方一,6月27日,东栅下塘来了一群有老有少的美籍华人,在汉塘弄8号我岳母家门前停留了许久。一位五六十岁的长者用手指着楼上的窗户深情地说:“这是我小时住过的房间,那时的窗是用蠡壳透光挡雨的,蠡壳是用河蚌壳磨成的,你们都没见过……”方一听罢不假思索地说:“他们是我堂兄张建勋的家人,从美国回来访亲。” 东栅大街沿河老屋拆除后,下塘街汉塘弄“张源盛”的老房子,除了南屋包括堂楼当年被日寇烧毁外,临河旧宅大多原貌保存下来。今天,它是原东栅口沿河两岸唯一的大户遗存。近年里,不时有“张源盛”后人从上海、美国等地来东栅寻根问祖。我每次从会龙桥上凝视张宅廊房下的河埠,就像见到我家被拆迁的老屋。细闻那汉塘“汩——汩——”一刻不停拍击石级的水波声,就仿佛聆听它抚摸着帮岸,诉说着明清以来东栅水乡的故事和回放起昔日小镇闹市的录音。 |

谈谈您对该文章的看法