摘要:沈静専(1602—1644后),字曼君,自号上慰道人。

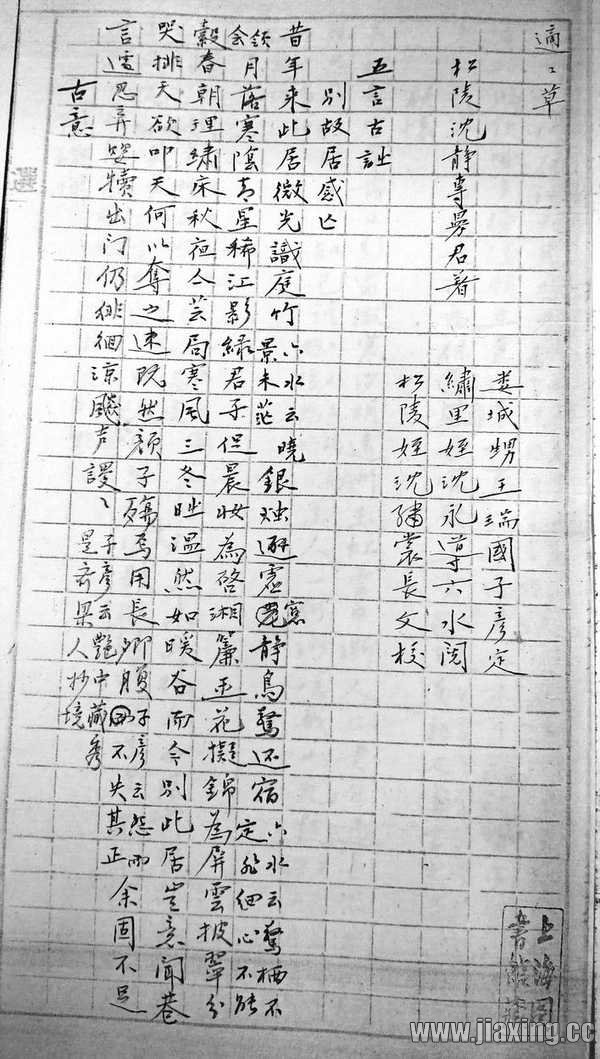

《适适草》吴江“柳氏钞本” 藏于上海图书馆 去岁在阅读女诗人沈静専的《适适草》时,意外发现了一首《外君方逝适伯氏来之登第捷至余家不觉失声悲恸因而赋叹》诗,诗题中的“来之”颇为眼熟,查阅相关资料后确定“来之”即明末重臣吴昌时。 沈静専(1602—1644后),字曼君,自号上慰道人。为明代戏曲界“吴江派”领袖人物沈璟(1553—1610)的幼女,与著名女诗人沈宜修为从姊妹。清沈季友《槜李诗系》记载她嫁“嘉兴文学吴昌运”为妻,因史料匮乏,一直以来不甚明了这位吴昌运为何方人氏,嘉兴吴氏家族颇多,似乎都未见提及。今从《适适草》一首诗中破解了这个谜题,原来沈静専是黄洪宪外甥吴昌期与吴昌时的弟媳。 查海宁高翔所藏吴江《吴氏族谱》卷十六《小传》记:吴昌运(1602—1650),字隆之,吴江人。吴翼第六子,吴锵父。所配为常氏,是常熟严氏大学士文靖公严讷孙、庠生严挺之女。 以族谱所言,沈季友《槜李诗系》所载沈静専夫君为吴昌运之说是谬误,吴翼第五子“吴昌逢”条记载其“配沈氏,吏部员外、恤赠光禄寺少卿璟女。工诗古”。 由此推断沈静専夫君并非吴昌运而是吴昌逢。 《吴氏族谱》记载有吴昌逢(1600—1633),字适之,吴江人,寓居嘉兴。 因他去世时仅三十四岁,虽称其为“文学”,无论族谱还是史籍中都未见记载其作品或著述,也没见有功名。 虽然查到沈静専夫君吴昌逢的出处,可惜的是这部《吴氏族谱》记载沈静専的资料非常少,也没有单独立传,可说是惜字如金,且“生卒无考”。 但从留存的史料中可窥一斑:“方其幼也,家塾课经,仅盈半载,亲闱问字,遂饱三余。”(王瑞国《〈适适草〉序》)。“余曼君姑为叔祖词隐先生幼女,生而玄悟,未亲缃帙,矢语动合典文。故先生尝曰:‘子天才也,酷类眉山长公。’姑亦忻然心颔之。”(沈永导《〈适适草〉序》)。又有《宫闱氏籍艺文考略》引《玉镜阳秋》云:“曼君清新苕颖,于姊妹间,别是一调。七绝佳处如新簧春炙,么弦夜弹,泠泠可听。” 作为生活于封建时代的女诗人,沈静専也受“三从四德”教育,但她难能可贵的是无论闺中还是婚后或是寡鹄,都坚持不懈从事文学创作。并著有《颂古》一卷、《郁华楼草》,皆散佚。现存《适适草》为上海图书馆所藏吴江“柳氏钞本”,是女诗人在夫君吴昌逢去世后的诗作,并以夫君字“适之”命名,足见伉俪情深。 从《适适草》作品可看出,女诗人婚后生活应是幸福的,诗集中有多首悼念夫君的诗作,如五言古诗《别故居感亡》、七言古诗《悼外》、四言《悼外》、七言绝句《悼外》二十七首、《双燕离》等,字字句句,情真意切、哀婉悱恻。《适适草》第一首诗便是《别故居感亡》: 昔年来此居,微光识庭竹。 银烛避虚窗,静鸟惊还宿。 月落寒阴青,星稀江影绿。 君子促晨妆,为启湘帘玉。 花似锦为屏,云披翠分榖。 春朝理绣床,秋夜集芸局。 寒风三冬时,温然如暖谷。 而今别此居,岂意闻巷哭。 排天欲叩天,何以夺之速。 既然颜子殇,焉用长卿腹。 余固不足言,遽忍弃婴犊。 出门仍徘徊,凉飊声谡谡。 史载,吴昌期无子,以二弟吴昌时长子吴祖锡为嗣,若以“嘉兴文学吴昌运”之说,迁徙至嘉兴居住的吴家兄弟不止吴昌时一人。但在孀居以后,沈静専可能又迁回了吴江,《别故居感亡》应是辞别嘉兴之作。因为在此集中尚有《新秋登快风阁》《泛太湖》等诗,“快风阁”即吴江著名景点,位于松陵镇以东三公里处的庞山湖畔。而诗集中《春日送别鸳湖女伴》《惜别鸳湖女伴》《蝶恋花·别鸳湖女伴》等数诗是与嘉兴闺蜜的分别之作。 女诗人一首娱儿之作《莲灯双燕巢》颇为引人注目: 余迁新舍,莲儿戏将莲灯挂堂前,燕垒双巢焉,一依梁上,一寄灯中,其形联而户各启。每至春来,四燕颉颃其侧,衔泥修葺,必哺雏,终夏而去,为众称异。爰赋短章,用志其事,兼勉莲儿。 这位“莲儿”应是《吴氏族谱》中记载的吴锡,也是沈静専与吴昌逢唯一的孩子,而非龚肇智先生《嘉兴明清望族疏证》中卷《平湖冯氏》所记“吴玉蕤,沈静専女,嘉兴人,能诗”。然而族谱中吴锡资料寥寥,只记载他字“尔斯”,“生卒年无考”,且又“无嗣”。 沈静専晚年状况不得而知,《适适草》前有王瑞国、沈永导所写序言,落款时间皆为“崇祯壬午”,即崇祯十五年(1642)。此年,沈静専不过四十岁,正值中年,虽生活贫困无依,却仍勉力支撑,其七言绝句《风》足可为凭: 影含银缸飏素尘,春堤吹绽柳条新。 秋窗助雨刊愁眉,流月依依感远人。 |

谈谈您对该文章的看法