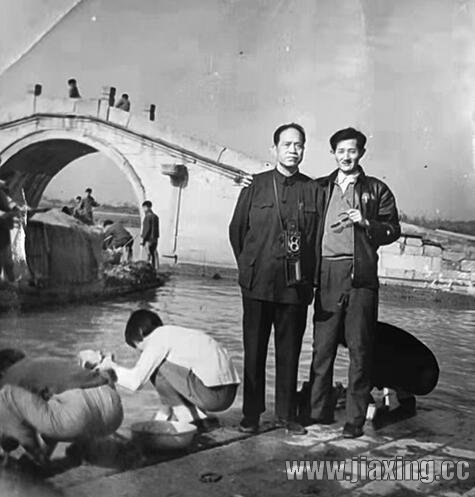

摘要:1984年秋,高先生在南堰偶遇上海朋友林维琴,共同的摄影爱好,他俩便在南堰桥堍,由高先生支起他的120海鸥4B相机三脚架,拍摄了沪嘉两友的这张合影。

1984年秋,高之熊(右)与上海朋友在南堰桥边的合影。 城南茶叙时,得赠高之熊先生一张和朋友在南堰桥边的留影,十分上眼。朴实的画面,耐人寻味:两人不同的着装,凸显时代印记;水面高矗的石桥、桥下过往的船只、河埠漂洗的妇人,一派水乡风情。 高先生的一生,饱经风霜,照片中的他却时髦潇洒。身为高家洋房的后人,1981年平反前,他自谋职业,替人拍照,以求温饱。 1984年秋,高先生在南堰偶遇上海朋友林维琴,共同的摄影爱好,他俩便在南堰桥堍,由高先生支起他的120海鸥4B相机三脚架,拍摄了沪嘉两友的这张合影。 南堰石拱老桥的照片,难得一见。茶友们观旧影,忆石桥,话南堰,今昔之感,意犹未尽。 于是,我去了纺工路,站在今天的南堰桥上,凝望正在改建中的旧街、帮岸、河埠,还有隔河对面的烟雨路、探花苑,浮想联翩。此生,我两次过南堰桥的往事,涌现眼前。 1966年夏,我和东栅宣传队结束“双抢”巡回宣传后,大伙决定到有户外照相服务的烟雨楼,去拍张照片留念。我们从东栅南乡腾字圩出发,沿村道经汇农,入南堰,向南湖行进。 踏上南堰桥时,有人说了声:格好像东栅会龙桥。队员们在桥项、桥级上停了下来,七嘴八舌:会龙桥比它高点;它比会龙桥挺括…… 南堰桥的相貌比会龙桥“年轻”。这是我对它的第一印象。 1986年,儿子上高小后,每逢星期天,我就骑车带着他“走遍嘉兴”。重走南堰桥时,我告诉儿子:东栅镇上的会龙桥,原先和它一个式样,可惜在1972年的冬天拆除了。小孩没见过那座建于明代的古石桥,就饶有兴致地沿着南堰桥石级,上上下下,走了几遍。 南堰桥的寿命比会龙桥长些。这是我对它的又一印象。 |

谈谈您对该文章的看法