摘要:康熙二十四年(1685年)《嘉兴县志》之宋代嘉兴地图,从中可见鸳鸯湖(图称南湖)和滮湖(图称东湖)之区别。 烟雨楼旧址,嘉靖《嘉兴府图志》记载为鸳鸯湖湖东,万历《嘉兴府志》记载为城之东南滨河。明清以来大多

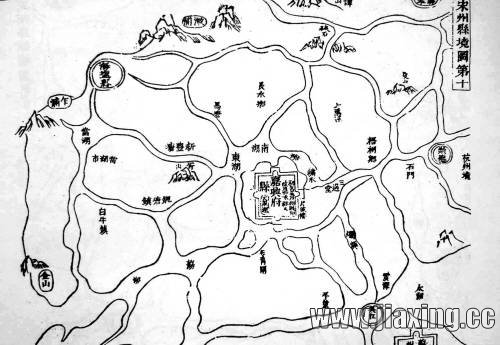

康熙二十四年(1685年)《嘉兴县志》之宋代嘉兴地图,从中可见鸳鸯湖(图称南湖)和滮湖(图称东湖)之区别。

烟雨楼旧址,嘉靖《嘉兴府图志》记载为“鸳鸯湖湖东”,万历《嘉兴府志》记载为“城之东南滨河”。明清以来大多数嘉兴地方志都记载早期烟雨楼在鸳鸯湖东畔。于能认为辨识的关键在于认清鸳鸯湖、滮湖、南湖的关系。在元以前,俗称的南湖是指鸳鸯湖,位于嘉兴古城的正南方,以湖中长堤分了鸳湖和鸯湖,这个长堤所在便是今天的城南路一带,而滮湖位于城东南方向;元以后到明代比较混乱,俗称的南湖开始向滮湖靠拢,等到烟雨楼重建于湖心岛,滮湖渐渐被称为南湖,甚至鸳鸯湖也变成了以滮湖为主兼带西南湖的雅称了。 嘉兴不少地方文化研究者对于能的学术研究态度大加赞许。“有疑问并且寻找史料印证,这正是非常好的做学问的态度。”嘉兴市政协文教卫体委原副主任崔泉森认为,探究烟雨楼的旧址,在很大程度上取决于对鸳鸯湖的认知。明清时期对鸳鸯湖的认知很混乱,当时的老嘉兴可能清楚鸳鸯湖是指西南湖和现在的范蠡湖公园、城南花园这一带,但随着鸳鸯湖水面的减少,鸳鸯湖逐渐被误解为西南湖和现在的南湖(滮湖)这一块水域,尤其是很多外地人分不清。“在做学问中,要提出与惯例认知不同的看法,要举证而且要举硬证。在引用资料中,是哪个时代的、是谁说的很重要,在这个问题上,更要区别外地人和嘉兴人的说法差异。” 另一本土文化研究者陆明也很肯定于能的学术态度,“研究工作就是要站在前人的肩膀上向前看。”但他同时也认为,对于于能结论的正误,盖棺定论为时过早,可作为烟雨楼故址“于能一说”,与之前吴藕汀与史念的结论并列于世。“做学问,本来就要在不疑处有疑。”他一再重复胡适这句话。 对烟雨楼旧址,陆明也聊到了自己的一个推测,现在的湖心岛很可能就在当年烟雨楼旧址上。明嘉靖年间,嘉兴知府赵瀛疏浚市河、堆积湖心岛、重建烟雨楼,几乎同时,赵文华编纂了《嘉兴府图志》。从《嘉兴府图志》中,大约可以推断,烟雨楼是在疏浚市河后一两年内开工建设的。当时,滮湖水流流速较快,能否在完全没有地基的情况下,夯实泥土,堆积出湖心岛,并且能够建设楼台? 根据水文知识和常识,陆明有了疑问。《嘉兴府图志》中有四个字跃入眼帘:崇其故址。这让他眼前一亮,“崇其故址”可以解释为“高其故址”,这是在描述赵灜堆湖心岛的过程,不是凭空堆泥,而是在之前烟雨楼的故址上新堆了一座湖心岛。这也给如何能在一年时间内建成烟雨楼一个看似合理的解释。但他也坦言,现在没有更多的证据来支持他的想法,也许有朝一日对湖心岛进行考古挖掘,能证实湖底是否有五代时的遗迹,才能使真相大白于天下。 仅仅一个烟雨楼旧址,就生出这许多的说法。“烟雨楼从嘉靖年间重建就受到嘉兴老百姓的青睐。”有关烟雨楼的著作,清有朱稻孙所纂《烟雨楼志》,民国初陶元镛辑《鸳鸯湖小志》,至上世纪八九十年代吴藕汀著《烟雨楼史话》,从明代写到解放后,第一次比较系统地梳理了烟雨楼史料。嘉兴人对烟雨楼出乎意料的热情曾让崔泉森吃惊。“《烟雨楼史话》最初刊印了3000册,很快就全卖完了。” 但说起现在的烟雨楼研究者,崔泉森和陆明都认为,关注者有之,作为兴趣来了解的人很多,在吴藕汀之后,把烟雨楼作为课题来系统研究的,就只有于能了。 研究者为何少?崔泉森脱口而出:“太熟了。”他觉得在明嘉靖重修烟雨楼之前,史料较少,烟雨楼的知名度是在嘉靖之后,这也正是于能研究烟雨楼遇到的最大难题,“宋元时期语焉不详,一鳞半爪,很多信息只能从诗词中来,以诗证史。”另外,崔泉森也认为,《烟雨楼史话》比较完整、系统。于能不讳言研究烟雨楼是在吴藕汀的基础上,但他也感受到不小的压力,“是李白诗‘眼前有景道不得,崔颢题诗在上头’的感觉。” 谈到研究,于能说和大多数研究关注烟雨楼的人有着相同的初衷,受吴藕汀影响、启发,读书产生疑问,自然而然开始关注,而参与市社科联南湖文化研究课题,成了他付诸行动的契机。 |

谈谈您对该文章的看法