摘要:赵文华《建郡城各处水口总栅议》策动:于郡城四面,查有小水接连大水去处,两边密钉椿木四五层。木务须粗大牢壮。中留一口,作门一扇或两扇,通船往来。止是官座船与运艘经由者,其门稍大。其余止容一船。铁链巨锁

|

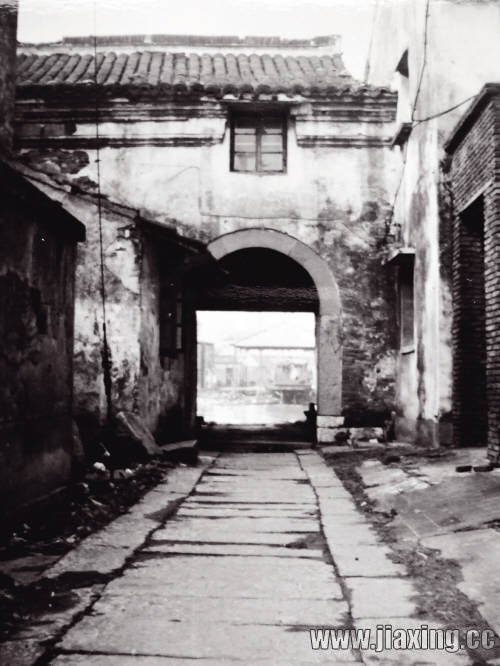

赵文华《建郡城各处水口总栅议》策动:“于郡城四面,查有小水接连大水去处,两边密钉椿木四五层。木务须粗大牢壮。中留一口,作门一扇或两扇,通船往来。止是官座船与运艘经由者,其门稍大。其余止容一船。铁链巨锁,晨昏启闭……”此议此举,古代船栅之状,之作用,一语破的。 敌楼,船栅,既各显其能,又互相策应。会龙山口如此一镇,倭寇盗船,不得肆意妄为。 一九八二年版《嘉兴地名志》记:“明清时,双溪桥设水栅,以护卫郡城,故名东栅,后遂成地名。”对这个地名解释,我一直存疑,觉得它不合常理。试想,双溪桥在东栅镇郭西端。此处设栅,难不成将明代常丰坊(东栅)十一条街弄的市肆,任其暴露在哨卡之外? 一九七二年,双溪拓宽时,在会龙山南侧汉塘口挖出许多木桩。当年的民工,我的发小盛月凤几番和我念叨:河里格木桩头多是多得来,一排一排的,挖也挖勿完——赵文华《建郡城各处水口总栅议》在会龙山的实践,让我们明白了明代抗倭,东栅成“栅”,城防体系的完备与地理位置。 凤凰洲——会龙山,成了迁客骚人的流连处。他们或凭栏会龙山寺阁赏景,或泛舟会龙山漾面亲水。特别是夕阳西下时,从会龙山眺望白莲寺,眺望双溪,天色水色,相映成趣。于是,“双溪夕照”成了城东美景。元陈铭《双溪夕照》:“溪分燕尾流,中洲吐龙舌。落日飚彩虹,飞梁影横截。凭栏且迟留,东望待出月。”琅琅上口的诗句,将会龙山地理风貌形象描绘:双溪一分流,如同燕尾状;凤凰洲(会龙山)隔两塘,却似龙舌头伸到水中央。在这样与水相伴的氛围中,观日落,待月升,怎不叫人触景生情?还有明沈尧中、夏久安的《双溪夕照》中,将暮色来临时,双溪守望的会龙山,酣畅淋漓地赞叹一番:“日暮归人喧渡口,独留渔夫醉斜阳。”“最是绿阴深处好,鼓声蝉噪夕阳低。”这情景交融的诗句,诗人在夕阳下的陶醉,在双溪间的愉悦,神采飞扬。 时光荏苒。会龙山寺的最后一副屋架,是被占据东栅的日寇伙夫拖到白莲寺驻地,劈了当柴爿,烧了。  二○○○年的东栅公用码头外景 |

谈谈您对该文章的看法