摘要:清康熙十二年(1673),蒋薰还是让老父怀三千里之忧,迁往远在甘肃省的伏羌(今甘谷县)任知县。据《伏羌县志》载,蒋薰不侮小民,不屈大吏。他在伏羌任期二年,办了许多的实事,如兴建渭河桥,重修蜀汉名将姜维的祠

|

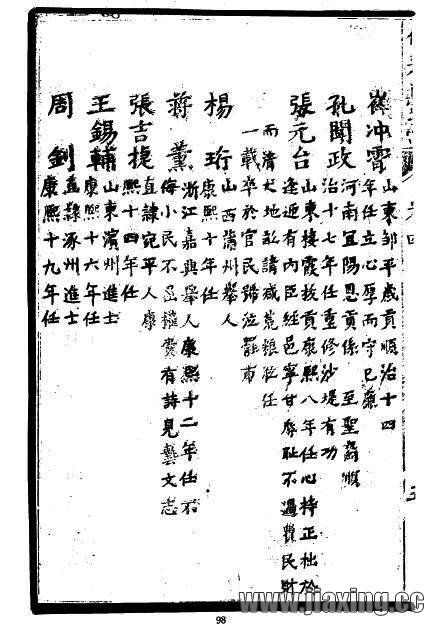

清康熙十二年(1673),蒋薰还是让老父“怀三千里之忧”,迁往远在甘肃省的伏羌(今甘谷县)任知县。据《伏羌县志》载,蒋薰“不侮小民,不屈大吏”。他在伏羌任期二年,办了许多的实事,如兴建渭河桥,重修蜀汉名将姜维的祠堂等,受到当地百姓的爱戴。 时久饥荒,伏羌百姓流离失所,积欠赋税达三万五千,蒋薰只知体恤民情,不谙官场之事,“革除滥征银一万四百七十两零”,此事后来成了蒋薰罪状之一,成了他上任后很快被夺职的根源。 有百姓不肯交粮交税的,蒋薰“作诗劝之”,并将此事刻石勒碑,立于大路两旁,使得家喻户晓,而上司知道后却嗤之以鼻。蒋薰三月所立之碑,上司七月就派人给砸碎了。迂腐的蒋薰又灵光一现,请上级 “清夙弊、革除滥征”,救民于水火,巡抚听了这馊主意大发脾气:“知伏羌县事熏,处凋残之地,虽无苛政及民,然性近迂阔,赋诗立碑,催科不力,宜加处分。为旷职之戒!”遂摘了他的七品官帽。伏羌人、江西信丰县令张辅辰评介他:“先生气刚不屈大吏,心慈不侮小民。又才高道广,不鄙弃末学。以是舆人(指小吏)诵之,士子师之,抚军藩使郡太守交憎之。” 可怜的蒋薰被罢官后,又不允许返乡,上司责令他须将私自免了的贫民赋税还入国库后才可回家。这数目对于一介贫弱书生来说简直是天文数字,蒋薰只得当塾师、作幕客,积几个小钱还债,流落于甘肃、陕西近十年。在这漫长的岁月里,他不但创作了反映秦陇风情的作品,还大量地写出了反映当地人民艰苦生活的诗篇。 康熙九年,为人亲和的华善任甘肃巡抚,蒋薰才得以昭雪。终于可以归乡了,他激动地作了《去羌二首》:“去羌今日驾柴车,留赠瀼园别种瓜。从此挥鞭折杨柳,不劳凭使寄梅花。自惭无犊还官舍,人笑将床挂壁牙。既得轻装作游客,短歌长铗好归家。”“班马萧萧陇日寒,十年坎壈老潘安。白头入塞空题剑,皂帽归耕久挂冠。渭水随人如恋别,南云先路不辞难。叮咛羌父怜新令,休为羁臣扶杖观。” 清初朝廷的给驿制度很严格,加之蒋薰又拖家带口,食宿要自掏腰包,沿途只好走经济一点的线路。他一边走一边观赏风景,还要打听沿途的民风民情。明末清初,战乱频生,平民百姓命如草芥。所到之处,他看到的均是地瘠民穷、苛政重赋,心情十分沉重。“百年财力竭,十室九荒芜。”“去乡弃病父,输租卖耕牛。羌儿裸体走,羌妇啼深沟。”他憧憬未来,但愿“庶几小人乐,君子得优游。愿无慝户口,愿无隐田畴。地广两税轻,丁多民力优。虑始固云难,乐成及千秋。”这些诗大都收入他的《留素堂集》。 据《梅里备志》记载,蒋薰还乡后,居住在王店镇的南村,这里草堂倚水,门有宋时古槐,风景极优。他自称“南村退叟”,常常“布衣席帽,徒步瓜塍麦陇间”,终年不入城府。劳作之余,他自集历年所作,竟有万余篇,后经删选,尚存五千余首,终编成《留素堂集》遗世。又辑《梅里诗选》若干卷、著有《硖川志》。享年八十四岁,朱彝尊为之作《知伏羌县事蒋君墓志铭》。  《伏羌县志》载蒋薰资料

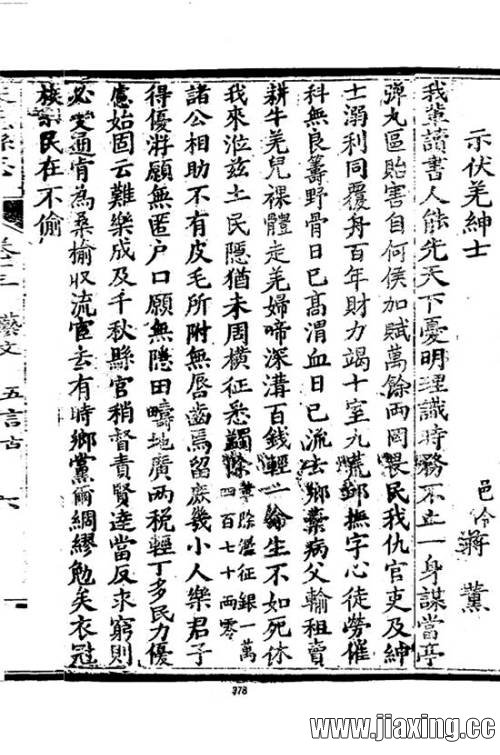

蒋薰《示伏羌绅士》(载《伏羌县志》)

|

谈谈您对该文章的看法