摘要:朱鹿宾(1877-1948),名国光,号鹿宾,王店著名中医。

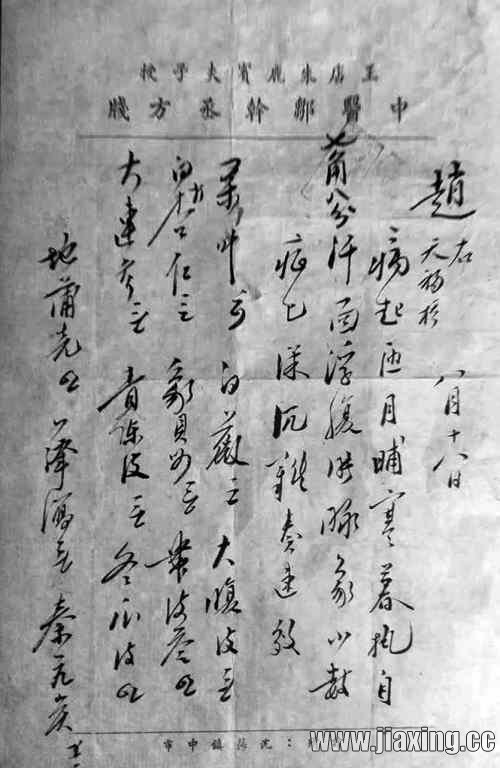

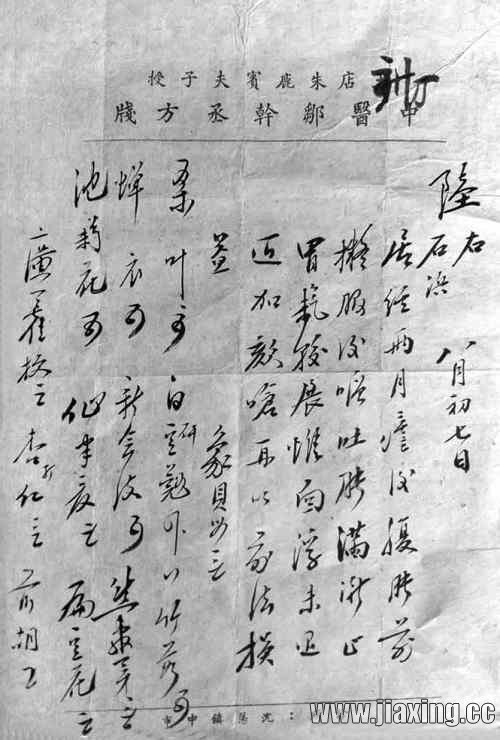

朱鹿宾授邹干丞中药方笺(沈敏南 摄) 朱鹿宾(1877-1948),名国光,号鹿宾,王店著名中医。朱氏老家安徽歙县,其先辈迁居桐乡,太平天国后迁至王店。他出身医学世家,祖父朱仰苏,父亲朱震山,大伯朱鹤清及朱鹿宾的四个儿子朱觉先、朱旭初、朱纪常、朱兆均等,均以悬壶行医为业,并卓有成就。 朱鹿宾深谙《黄帝内经》、张仲景《伤寒论》、张景岳《景岳全书》及叶氏温病派学说,并以此为医学基础。在应诊方面,每一病例必审证精详,处方灵活确切。对伤寒、杂病、妇幼、温病诸症有独特见解和高超之医术。运用经方、时方独具一格。尤以治疗时病为擅长。他的得意门生邹干丞忆起当年先生行医盛况:“病家登门求治者有嘉兴、上海、硖石及邻近集镇,来邀应诊亦络绎不绝。经他悉心诊治后病情转危为安者屡见不鲜。” 据从事中医药工作五十多载的张松石先生回忆,上世纪四十年代时,朱鹿宾已有点年纪,他个子不高,每逢出诊,时常手拿黑色折扇,步履前倾地走在前面,后面则紧跟着比他高半个头的年轻徒弟。中医看病,讲究“望闻问切”四个步骤,朱鹿宾则眼望病人,三指搭脉,看清舌苔后便知病症。他治病不袭成法,对症用方。 时有王店船厂老板姚鑫洲得一怪病,不食不饮,卧床不起。朱鹿宾针对怪病,开了一帖凡人想不到的奇方,将一只鸽子和一块火腿同时放在炉子上炖煮,炉子置于病人床前,嘱其每日闻香味。香味能开胃,姚老板初则能饮汤,不数日即能进食,旬日后便康复如初。 另一次,镇上箍桶店的陈师傅病危,因箍桶店既是店又是工场,非常狭小杂乱。朱鹿宾师徒两人看完病后便到对门恒升碗店柜台内,坐在账桌上,磨墨展纸拟开处方。年轻徒弟从衣袋中取出一支带铜套的毛笔,先写好姓名、称呼,然后听师傅开方,朱鹿宾不停地挥着折扇,口中念念有词:“舌苔灰白,脉拘束。”当徒弟写到“脉”字时,笔突然一顿,朱鹿宾毫不留情地说:“一个初中生连‘拘束’两个字也写不出?”徒弟被一逼,居然很快写了出来,又按先生的口述誊写了几味中药处方交给病人家属,取了诊金后,师徒双双往西走去,朱老先生边走边说:“药吃得好除非仙丹,病看得好除非仙乎……”果然不出三天,陈师傅真的不药而逝了。一般医生在逢着这种病人时,大都在处方上定一些“病入膏肓,难以回春”或“另请高明”之类的话。而朱鹿宾却不落俗套,一语点明,显出了他不卑不亢的率真性格。 朱鹿宾不但医术精湛,医德也十分高尚,治病从不计较诊费,随叫随到,没有名医架子。有时遇急病,常半夜起床诊治。若碰到贫苦病人上门求诊而无钱付医药费时,他就免费治疗,免费给药。抗战时王店镇沦陷,若有日伪军和汉奸生病求治,他总是回避不见,拒绝施诊。民族气节和高尚情操,受到民众赞扬、患者称颂。抗战胜利后,曾得到政府颁发的“劲节可风”纪念章嘉奖。 朱鹿宾不但刻苦钻研医术,还虚心学习同时代的名医经验,与他有来往的名医有嘉兴李子牧、朱斐君、陈骏八,乌镇张艺城,海宁王和伯等。朱鹿宾的弟子众多,他执教甚严,不论在门诊或出诊,所见疑难病例,总是以病势之进退,用药之轻重,谆谆教诲。他的带徒方式是上午抄药方、试诊,下午讲课自学,学生有所问,必详加解答,学生按脉、诊断、用药若有差错,必反复阐明医理,直到真正理解方止。名师出高徒,在他的培养下,有多批学生成才,其中被誉为名中医的就有周兰若、胡伯衡、陈杏园、郁仿先、贾宿秋、邹干丞、顾润身、韩兆琪、肖受坤、何若愚、何玉书、肖一先、沈少伯、徐颂丹、高培德、莫豫若等,到如今,其徒孙已不计其数,遍及嘉兴市区、桐乡、海宁、海盐、平湖、嘉善甚至杭州、上海、广州等大城市。 |

谈谈您对该文章的看法