摘要:叶夑(1627.11.6—1703)原名世倌,字星期,后来改名为夑,号已畦。

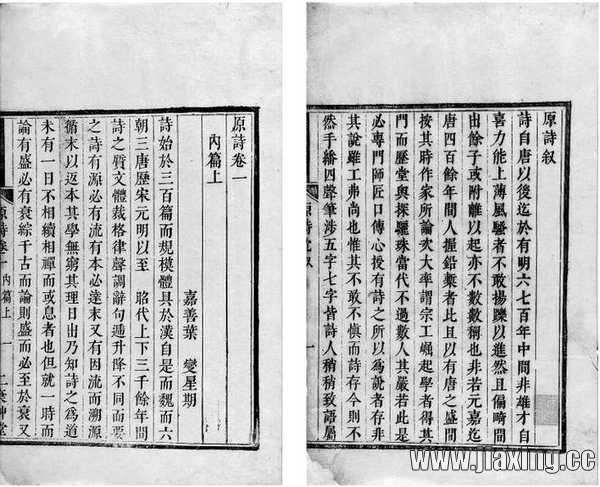

传统诗词沿着唐宋时代的辉煌一路走来,到了清代,形成集大成的局面。不仅在创作上达到新的高峰,而且在理论研究方面实现极大突破,形成了总结性的成果。清初嘉兴的叶夑,就是一位在诗歌理论上独创一格的代表性人物。 叶夑(1627.11.6—1703)原名世倌,字星期,后来改名为夑,号已畦。他年轻时经历明清鼎革的巨变,虽然他说“幼遭世故,未尝知学”,不过根据他后来的学生沈德潜记载,叶夑在四岁时,其父教他《楚辞》,即已能成诵。稍长大一些后,对《楞严经》《楞伽经》等佛教经典也下过一番功夫,学有心得,以至于当时德高望重的老僧都很难问倒他。 清顺治二年(1645),19岁的叶夑应嘉善童子试,名列第一。这一年,他在汾湖和来访的方以智、钱开少等人结为忘年交。 叶家世居嘉善汾湖,但叶夑从顺治八年(1651)开始,在平湖冯氏家设馆教书,于是他携家而往,直至顺治十八年(1661)才带着家眷回到汾湖旧居。从25岁到35岁,他在平湖住了10年。 康熙五年(1666)秋,叶夑中浙江乡试举人。四年后,他与李光地、徐乾学等中同榜进士。康熙十四年(1675)赴吏部应选,叶夑授扬州府宝应县知县一职,当年六月到任。宝应当时属于南北往来的冲要之地,又正好碰到黄、淮决口,冲决堤岸。叶夑全身心投入救灾中,不顾其家,终于使老百姓躲过一难。其他如免去杂税、平反冤狱等,都足以见他作为地方知县,重民命、守国法的为政准则。 可是,叶夑在宝应知县任上才做了一年半,就被上官因些许小事参劾罢了官。究其原因,当时三藩战乱未平,军队来往频繁,地方上不免疲于应付,叶夑又不愿屈身谄事,所谓“直道而行,不见容于大官”,于是被告了一状,罢官回家。当时他和嘉定令、平湖人陆陇其一起被参劾,于是他说:“我能和廉吏同列弹章,罢官岂不荣于升迁!” 康熙十七年(1678)冬,叶夑在苏州西山之麓得到一所荒园,他将其改造成一个草堂,取南朝诗人鲍照的“身世两相弃”之句,名其为“二弃草堂”。远近来讨论学问辞章的人很多,叶夑与他们探讨不倦。他曾不无自负地对弟子说:“我的诗,如一般应酬,或是小小咏物之作,与其他人也没什么不同,但如果是登临凭吊,怀古慨今,一吐胸中所欲言,当此之时,就算前贤在边上,我也不肯多让。” 当时另一著名诗人兼诗论家汪琬居苏州尧峰山下,与叶夑所居相去不远,也开馆授徒,学生数百人,似乎名气还在叶夑之上。但汪琬持论,盛气凌人。叶、汪两家在诗学观点上有些龃龉,一时往来书简互相论难。门生也各持老师之说,形成互不相下的局面,这就是有名的“叶汪之争”。后来汪琬去世,叶夑把之前指摘汪琬文章短处的书稿收回,全部焚烧,并说:“我对于汪氏的文章不太满意,因为他名气太高、意气太盛,所以罗列他文章得失,希望能平心静气,归于中正之道。可是今天汪氏去世,又有谁来批评我的文章呢,我失去一位诤友!” 深刻的理论往往建立在独到的创作上。叶夑最为后人所称道的《原诗》,正是他在大量的诗歌创作中结合古人的经典作品提炼而成的一部诗学理论著作。这部作品后人评价很高,现引录蒋寅先生在《叶夑的文学史观》一文中的概括: 《原诗》一向被视为中国古代诗论最出色的著作,叶夑也因写作《原诗》而被认为是清代最有成就的一位诗论家。 正如叶夑在《原诗》中写的:“志高则其言洁,志大则其辞弘,志远则其旨永。”他的这部著作正是以一种高屋建瓴的方式对诗歌进行了一次理论性的探讨。不像历来诗话一样是片断短章式的,而是在文学史的意义上对传统诗歌作整体把握,搭建周密的理论框架,并实之以严谨细致的推论。在内在逻辑和系统架构的层面上,《原诗》上接《文心雕龙》,下启现代意义的各类分体文学史。这在当时,尽管以总结性阐释的面貌呈现,却无疑是具有开创性意义的。 除了沉潜于诗词学术之外,叶夑性喜游山玩水,罢官后,他曾游历四方,名山大川无不历览,还在泰山脚下住了半年。后半生虽然有了二弃草堂这个落脚点,但他也闲不住,常常在苏浙一带来往,有一次去南京路上,从驴背上掉了下来,卧病十余日,浙西词派先驱、嘉兴人曹溶有诗相赠,他自己也作诗相答。从他们赠答的诗篇中可知叶夑虽然受伤,但是意气不减。第二年冬,复游岭南,归途至南昌,他认为不可错过庐山风景,于是与同伴相别,独自往游庐山。这时他已快60岁了。 诗人的身心永远与大自然相惬。叶夑76岁,想到自己身行万里,而诸暨五泄之景近在五六百里,却未能一观,于是裹粮前往,兴尽乃返。回来的时候叶夑已经得病,过了一年,就去世了。 乾隆十二年(1747)正月,九位白发苍颜的老人来到二弃草堂,共同祭拜他们的老师叶夑的神位。九人中最小的也已65岁,当年在这里和老师讨论学术渊源、诗词之道,记忆犹新,却也恍如隔世了。九老都即兴写下了诗篇,其中,时年75岁的沈德潜,挥笔而成《二弃草堂宴集序》,感叹:“横山一脉,犹在人间。”因叶夑晚年寓居横山,学者称其为“横山老人”。这一年,是他去世45周年。 参考资料:《清史稿》《清史列传》《沈德潜诗文集》以及蒋寅著《清代文学论稿》 |

谈谈您对该文章的看法