摘要:五月的一天,投递员送来了当日的《嘉兴日报》。打开一看,有流经桐乡、嘉兴的大运河正向联合国有关组织申请非遗项目的报道,边上配发一帧美丽的三塔公园的照片。这使我想起了半个世纪前我们同学少年在运河边拍的几张老照片。 一九六一年,同样是五月,我们在

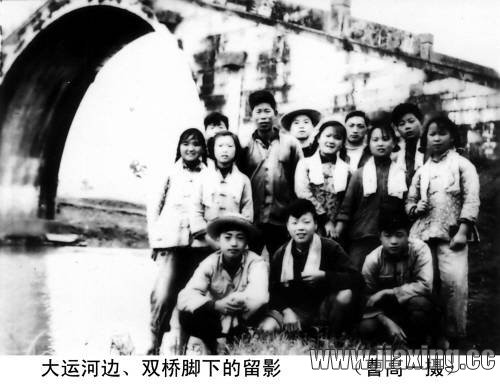

五月的一天,投递员送来了当日的《嘉兴日报》。打开一看,有流经桐乡、嘉兴的大运河正向联合国有关组织申请非遗项目的报道,边上配发一帧美丽的三塔公园的照片。这使我想起了半个世纪前我们同学少年在运河边拍的几张老照片。 一九六一年,同样是五月,我们在桐乡一中读高二,甲、乙两班共有一百来个同学。一天,我所在的乙班一个组,在班干部严其娥的带领下,自带铺盖、粮票等票据,出桐乡北门在乡间小道上前行。个把小时后,十多个同学来到了梧桐公社新安大队树桥小队。队长已在前边等着大家了,他把我们领到了三间低矮的草棚前。 这时,大家眼前一亮,发现自己来到了大运河边,来到了巍巍的双桥脚下。小队的草棚竟在运河南岸不到十米的一个土坝上、西双桥南堍,路西不到五六米的地方。各自在地塌铺上摊妥完毕,男女同学各占东、西一间,大门处放脸盆、镰刀等。大门外屋檐下有两眼泥涂灶,一眼烧饭,一眼炒菜。个子高高的小队长把往后既管我们劳动,又管我们生活的社员阿二介绍给了大家。大家按规定交了粮票、油票、肉票、豆制品票,当然还有钞票。后来的日子里,我们天天用流淌了许多个朝代的运河水晨起洗脸,日落洗脚。晚上枕着运河水,耳朵里整晚响着运河上夜航船的轰鸣声…… 我们开始了比在学校和家里更加艰苦的生活。中午收工回来,我们吃到的是名头里带着肉丝的茭菜肉丝、大蒜豆腐干、蒜叶豆腐等,小菜既少又没有油。有一天早上,阿二摸黑出桐乡,天亮时带回来油条。他一进门,我们鼻孔里就闻到了香喷喷的味道。虽然油条软皮塌骨,但蘸着少许酱油,同学们均感觉咸滋滋、油噜噜、香喷喷,两碗粥一下子就落肚了。我们开始了艰苦劳动,上午拔油菜,下午割麦,有时全天弯腰割麦,与社员同在一块地里,你不出劲人家上去了,自觉脸孔红红的,唯有拼命向前,又要顾到质量,难啊。等到吃过晚饭,在烛光下读过报,躺到草席上时方感觉腰酸背痛,动弹不得。但话得说回来,由于同学们多在十几二十岁,这种非比寻常的生活都坚持过来了。 两个礼拜后的一天下午,大家分外开心,因为第二天就要结束双抢劳动回学校了。临近傍晚时,同学们就着运河水洗了脸,拢了拢头发,站在运河边的双桥上照了五六张相。多亏了这只带自拍的120折叠式相机,是它,帮我们留下了一段真实的历史,记录了太多的时代印记——无论从同学们的发式,或是衣着的式样,与五十年后的今天,根本无法相比;记录了一代人的成长历程,亦记录了同学们与日夜浩荡的大运河亲密接触,改变了生活、改变了人生价值观的一段岁月。 面对老照片,我想把照片上同学的名字一一列在这里,他们是:孙秉华、吴良荣、施仓霖、朱爱华、徐汉璋、鲍玲芳、毕玉蓉、沈曙云、桑敏健、曹建树(本文作者)、严其娥。那时的一百个同学,历经半个世纪后,已有十多个同学离开了人间。想想,那是让人多么难过、多么依恋的缺憾。 |

谈谈您对该文章的看法