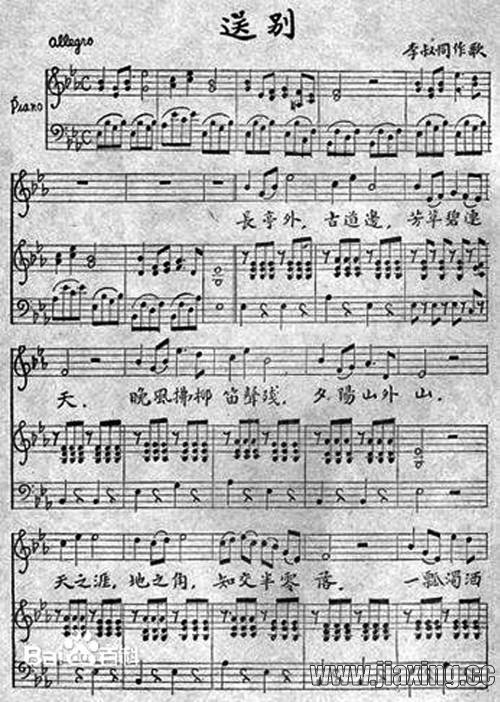

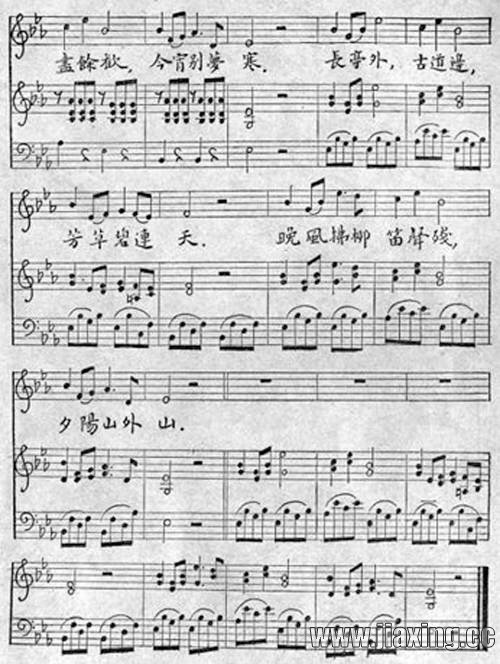

摘要:长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。天之涯,地之角,知交半零落,一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒。 这首抒情怀旧、充满浓浓乡思的歌曲,便是李叔同先生创作的《送别》歌。因其曲调优雅哀婉,歌词清新缠绵,传唱了百年仍经久不衰,并不断

|

长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。天之涯,地之角,知交半零落,一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒。 这首抒情怀旧、充满浓浓乡思的歌曲,便是李叔同先生创作的《送别》歌。因其曲调优雅哀婉,歌词清新缠绵,传唱了百年仍经久不衰,并不断地被一些电影和电视连续剧选作插曲或主题歌。 三十年前,笔者才得知,这支听起来完全中国风味的歌曲,其曲调居然是美国人奥德威所作,惊疑之余,很想进一步弄个清楚。可惜我既不懂外文,更不知何处有资料可查,遗憾只能久存心中。 去年10月,在第五届“弘一大师研究”国际学术会议上,笔者遇到了日本学者大桥茂夫妇。他们曾对《送别》歌的源流做过很深的探溯和研究。多亏他俩的指点,让我弄清了《送别》歌的前世今生。 我们所熟悉的《送别》歌曲调,原作出自美国人约翰·庞德·奥特威(1824~1880,马萨诸塞州塞勒姆市人)。他是一个集医师、作曲家、音乐事业家和政治家于一身的奇才,是19世纪美国代表性的词曲作家之一。1851年,奥德威创作了这首“艺人歌曲”《梦见家和母亲》(Dreaming of Home and Mother)。这首充满乡愁情调的歌曲,很快成了美国南北战争及战后一段时期的流行歌曲。它就是歌曲《送别》的母本。 大约在19世纪末,《梦见家和母亲》流传到日本。1907年,在新泻县一所女子学校任音乐教师的犬童球溪(1879~1943,日本熊本县人吉市人),基本沿用《梦见家和母亲》的原曲调,填入了日文歌词,取名《旅愁》,这可以称作日本的“翻版”。同年8月,《旅愁》发表在音乐教科书《中等教育唱歌集》上。《旅愁》在日本传唱百年,风靡不衰,2007年被选为《日本歌曲百首》之一。 李叔同于1905年至1911年东渡日本留学期间,正是日本版《旅愁》诞生和流行之时。他接触到犬童球溪创作的《旅愁》后,也很喜欢这首思乡之歌,并将歌词译成了中文: 西风起,秋渐深,秋容动客心。独身惆怅叹飘零,寒光照孤影。忆故土,思故人,高堂会双亲。乡路迢迢何处寻,觉来梦断心。 随着李叔同的回国,这首《旅愁》歌传唱到了中国。1915年,李叔同在上海送别挚友许幻园时,对原曲作了少量修改,配上了我们熟知的新歌词,取名《送别》。《送别》是奥德威《梦见家和母亲》的中国翻版,并开始在浙江省立第一师范作为学堂歌曲教唱。 1927年,丰子恺先生将这首《送别》歌的歌词和曲谱抄录下来,并画了插图,收录进《中文名歌五十曲》中,由开明书店出版。从此,这首歌迅速传唱开来。 1958年,丰子恺又把它编入《李叔同歌曲集》,由音乐出版社出版,《送别》真正成了一首誉满天下的中文名歌。   |

谈谈您对该文章的看法