摘要:南门头有名人,像沈钧儒、朱生豪、汪胡桢、褚辅成那样的大家,都是我们的骄傲。

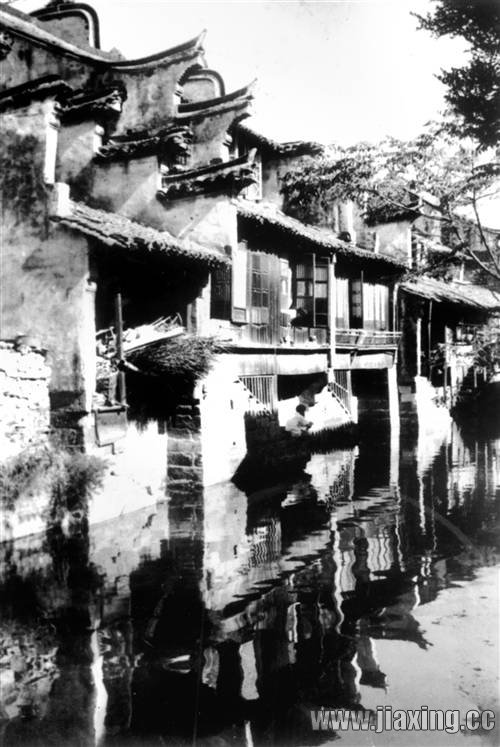

上世纪八十年代的嘉兴南门 摄影 孙欢涛 南门头有名人,像沈钧儒、朱生豪、汪胡桢、褚辅成那样的大家,都是我们的骄傲。南门头还有很多老居民的生存故事,他们祖祖辈辈生于厮老于厮,造就了南门头繁荣,也目睹了南门头的衰退。 有一位姓顾的老先生,曾经在南门的老宅里度过了许多年的时光。出门曾是英俊少年,回来却是伤痕累累。我认识他的时候是1977年的2月份,老先生40岁朝外的样子,戴一副无框的眼镜。他还不算老,但我们几个小青年都叫他老先生,是因为他说话有学问,又口无遮拦。那时“文革”刚结束,人们的思想比较活跃,但还是心有余悸,怕说错话,也就他敢乱说话,说古道今,说鲁迅,说尼采,听得我们有点热血沸腾。 那年,他在城北路的钢铁厂里当勤杂工,拉煤渣。他没有技术,只是个劳动力,估计当个劳动力也不合格,拉车子显得挺吃力。初春时分,乍暖还寒,他裹着一件破旧棉大衣,白乎乎的棉花絮都裸露在外,跟前不久网络上上海街头流浪汉“沈大师”差不多。不过姓沈的是蓬头垢面捡破烂,老先生则是乐观豁达、自食其力在拉畚箕车的。老先生的穿着像个工人阶级,发型却保持笔挺,他的大包头朝后梳,油光锃亮,透露出桀骜不驯的性格和对自己不得意的自嘲。老先生说一口流利的南门头土话,是个标准的老嘉兴。 不管你信不信,过去南门的口音与北门也是有差异的。 老先生1957年毕业于复旦大学新闻系,分配在青海日报社当记者。由于祸从口出,被打成“右派”,开除公职,发回老家。真是拔了毛的凤凰不如鸡,一个右派分子,只能龟缩在南门头,靠打零工为生。休息天,老先生会邀请我们几个小青年去他家闲聊。推开年久失修的木门,穿过狭窄的过道,总是见他母亲无声无息地坐在小凳上做针线活。 老先生没有娶妻生子,与老母亲相依为命。我们坐在陈旧得泛红的小竹椅上聊天。那时十一届三中全会已开过,国家正值风正气顺的新时期,民间也是思想活跃,所以我们关起门来聊天,聊的也都是国家的前途命运,不管有用没用,各抒己见,说了心里畅快。 1980年,对“右派”顾先生来说,是一个悲喜交加的年份。那一年,顾先生与许许多多曾经被划为“右派”的人一起,平反昭雪。这顶帽子,他戴了23年,这一年,他45岁。 遗憾的是,他的老母亲没有等到儿子平反的这一天。估计老人家也不曾期待这一天——要怪只怪自己命不好,地富反坏右,早已盖棺定论,还能翻天? 光阴荏苒,我再见到他时,已经是1988年了。那天,他走在勤俭路的梧桐树下,头发依旧溜光,只是添了许多白发。一身中山装,风纪扣紧扣,两支钢笔插在左胸前,一看就是前朝的知识分子模样,若是现在看到,那就是民国范的装束了。老先生告诉我,1985年他被安排了正式工作,在勤俭路上的二轻公司职校当教员。 那是个可有可无的职位。说是可有可无,是因为二轻职校是广播电视大学的教学点,老师都在录音机里讲课,像翦伯赞、刘锡庆、郭锡良、李培浩、张致公等,都是国内讲坛顶尖的教授。老教授们在电大上课,可不是挂个名头,都是实实在在的真人录音,滔滔不绝,绝无废话,实是难能可贵。 所以,顾先生也只是个班主任的角色。但是老先生很珍惜这个职位——也算是大器晚成了吧。那年都流行穿西装了,生产一线工人的工作服也有发西装的,脱掉棉大衣的老先生,穿中山装有点儿背时,标准的老朽的模样,谁能知道那是老先生青春的装束。他的内心世界我们都不懂。  老南门旧影摄影 赵玉良  1973年南门娱姥桥上农民集市 摄影 赵玉良 |

- 上一篇:从“苏湖熟”至“湖广熟”

- 下一篇:新中国初期的 一张《土改先锋证》

谈谈您对该文章的看法