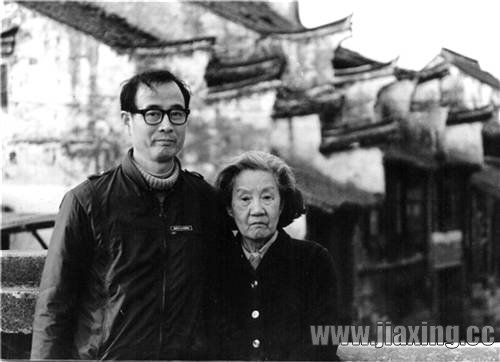

摘要:朱尚刚和母亲宋清如在旧宅前(1992年) 朱尚刚供图 1978年的南门头,有个叫朱尚刚的年轻人从新疆调回到了故乡,在嘉兴毛纺织厂职工大学当起了英语教师。1982年毛纺厂职工大学开了电大汉语言文科班,朱老师又当了学

朱尚刚和母亲宋清如在旧宅前(1992年) 朱尚刚供图 1978年的南门头,有个叫朱尚刚的年轻人从新疆调回到了故乡,在嘉兴毛纺织厂职工大学当起了英语教师。1982年毛纺厂职工大学开了电大汉语言文科班,朱老师又当了学生。 南门头的人都知道朱老师的父亲叫朱生豪。“文革”时期,朱老师的母亲宋清如是“资产阶级知识分子”,在居民会里属于被改造的小人物。 朱生豪先生的真正出名,则是在他身后70年以后的事了。2017年,朱生豪写给宋清如的情诗上了央视《朗读者》。 现在的小姑娘,一定是崇拜宋清如的,或许也想成为宋清如,成就一段佳话。她却不知,所向往的美丽故事,是一段捉襟见肘的苦日子。知识分子家庭在很长一个历史阶段里是不吃香的,还是咱们工人阶级有力量。读书人在那个时代大都家境破落,愁眉苦脸,呒啥(无啥)花头。 如今,朱生豪儿子的儿子在美国安家落户,走上了一条与祖父不同的人生道路。 新南门的梅湾街不热闹,这回又装修了一个门头,叫南门头,挂的是怀旧的招牌,成了小吃新天地,外地游客还没有慕名前往,本地人都来轧闹忙了。 从前南门是怎样的,人们似乎并不关心。南门头开市那天,排队买小吃的人并不关心这里曾经有过什么,人们只想吃东西。味道其实也是次要的,一碗馄饨,再好吃也就是馄饨,还能吃出怎样的人间美味来呢?老百姓只是图个热闹罢了。 南门头外面的长廊里,有两个老男人站在那里,在聊老底子的码头、老底子的店,比在里面吃东西还津津有味。 老南门的故事估计不会因为新开的小吃而焕发思古之幽情,新南门的小吃广场能流行多久心里也没有底。如今的嘉兴人,口味也变异了,这点变化,通过马路边的川菜盛行就可以看出来。不过,最好不要让子孙们误以为原来的南门就是小吃一条街,变来变去就是小吃。 不知南门的复兴还缺少些什么元素。 |

- 上一篇:从“苏湖熟”至“湖广熟”

- 下一篇:新中国初期的 一张《土改先锋证》

谈谈您对该文章的看法