摘要:1951年,新中国百端待举。这一年,嘉兴城镇居民的就业有了突破性进展。我收藏有两份陈旧的摊贩登记表,分别填报于1951年4月和6月。

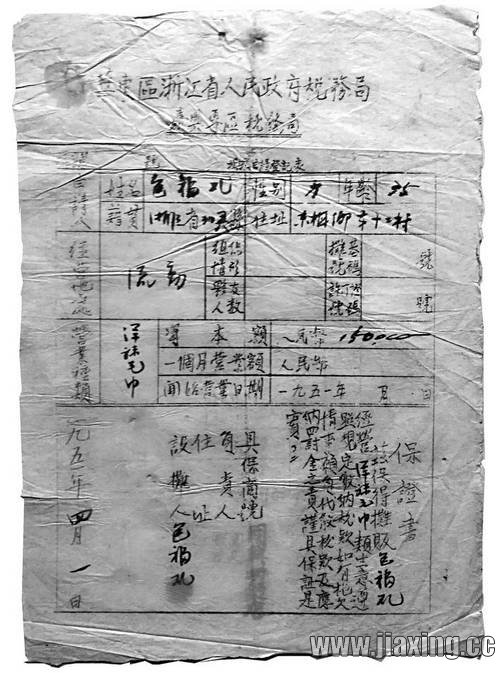

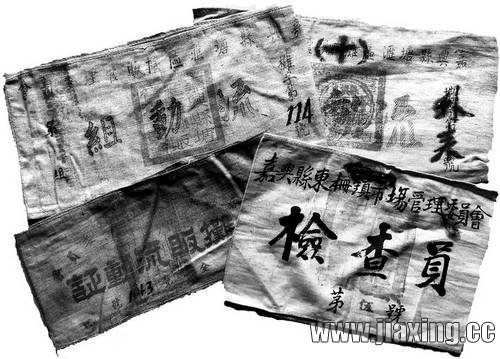

包福官的摊贩登记表  摊贩和摊贩管理袖章 1951年,新中国百端待举。这一年,嘉兴城镇居民的就业有了突破性进展。我收藏有两份陈旧的摊贩登记表,分别填报于1951年4月和6月。“地摊”话题众说纷纭的今天,通过表格字里行间,解读当年国民经济恢复阶段小摊小贩商业模式的点点滴滴,也别有趣味。 这两份表格,为32开普通土纸,蜡纸刻写,蓝色油印。虽说“土”,但它的标题却有派头:华东区浙江省人民政府税务局—嘉兴专区税务局—摊贩申请登记表。 登记表系毛笔填写。整份表格分4大栏、12项:“包福官,东栅人,住址:东栅乡第十二村。经营地点:流动。资本额:人民币15万元”。另一个申请人孙炳炎,是嘉兴城里人,住址显示为:芝桥街醋弄1号。经营地点:东栅镇流动;营业种类:西药;资本额:人民币30万元。 这里所指的是旧币。按1955年发行新币后折算,相当于15元、30元。摊贩的小本生意状况,可见一斑。 当时,要摆摊贩售物品,是要有人作保的。登记表中,有“保证书”一栏,并有“具保商号、负责人”栏,供签名盖章。包福官的具保商号“义顺茂”,是东栅南货老字号。孙炳炎的具保商号是“同兴切面店”,也是东栅面店中的老号。 摊贩分定位与流动两类。按规定,流动摊贩经营时,要佩戴“流动证(组)”的袖章,在规定的范围内叫卖,并接受佩戴“检查员”袖章的人员的监管。这类袖章由摊贩管理委员会发放。 1952年5月24日,包福官“越出范围”,被嘉兴市摊贩管理委员会查获。后者致函东栅镇摊管会,要求“查照处理”。我收藏有这份函件。函件与摊贩登记表同阅,不禁令人哑然一笑。 我父亲也是一名小摊贩。1949年之前,他在旧政府供职。嘉兴解放后,为养家糊口,父亲做起了摊贩生意。他在东栅老屋隔壁“嘉忠昌”酱酒店的街口骑楼下,用一只长条形折叠板桌,摆了个早搭夜收的小摊头。经营的是香烟、火柴、糖果等小杂货。 后来,评定家庭成分时,这小摊贩营生让我家评了个“小商”。正是这个成分,才使我能顺利从小学升入初中。而同班“成分不好”的同学,不得不就此结束求学生涯。 父亲守摊营业,脱不开身,我们兄弟,常会做小帮手。有一次,父亲要我到供销社批发一条“飞马牌”香烟。发货人给了我一条价格比“飞马牌”贵的“大前门”。父亲见错发了,立刻叫我去退换。许多年后,那个经办人见到我,还总讲起退烟的事。 还有一次,我和弟弟步行到城里进货,在北丽桥堍的震泰南货行购买了一斤山楂片、一斤甜橄榄。小孩子嘴馋,从山楂片的老糙纸包角挖出两片,一人一片,边走边慢慢呡。我俩难得吃零食,一片山楂不过瘾,吃完又挖出两片,并互相发咒:不再吃了…… 山楂片包交给父亲之前,我们将纸包里的山楂片抖抖匀,纸角捏捏好。其实,父亲一接过包装,就知道我们偷吃过。但他什么也没说,在用旧书纸把山楂片分包成小三角包时,问了句:脚酸伐? 1952年7月1日,《浙江省摊贩管理办法》公布。东栅镇小小一条街上,共有74户摊贩注册,并入编《东栅工商联合会名册》。小摊与镇上121家作坊、商店,构成了小镇一度繁华的市场。 我还收藏了一批1952年排版印刷的《嘉兴县摊贩申请登记表》和1953年的《嘉兴县人民政府摊贩营业证》。它们是1951年摊贩登记表的完善版本,是摊贩管理逐步规范的见证。 |

谈谈您对该文章的看法