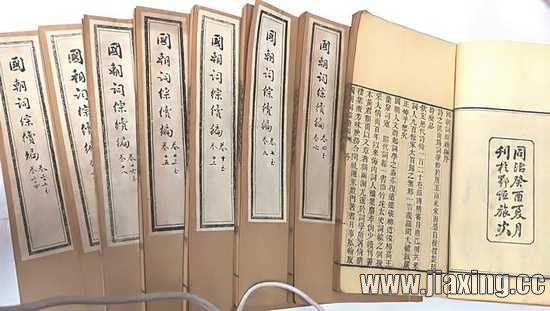

摘要:《国朝词综续编》书影(翻拍于海盐县博物馆) 计车六上不得志 道光五年(1825),二十一岁的黄燮清第一次赴杭州参加乡试,意气风发,志在必得,没想到却榜上无名。这对黄燮清是一个极大的打击。但他未知,这于他只

《国朝词综续编》书影(翻拍于海盐县博物馆) 计车六上不得志 道光五年(1825),二十一岁的黄燮清第一次赴杭州参加乡试,意气风发,志在必得,没想到却榜上无名。这对黄燮清是一个极大的打击。但他未知,这于他只是一个开始。道光八年,黄燮清第二次应乡试,再次落榜。道光十年,黄燮清撰写了他第一部传奇《茂陵弦》,抒发了他心中的不遇之感。道光十二年,其第四次乡试落榜后,心中抑郁,他的兄长黄际清等人担心黄燮清身体,就出主意让他撰写明末坤兴公主事。黄燮清只一个月稿出,哀感顽艳,声情俱绘,一时洛阳纸贵,传览无虚日,几于有井水处皆歌柳词。后又经两次乡试,于道光十五年,黄燮清三十一岁第六次乡试时终了心愿,列为第一名。 时典试浙闱的主考官翁心存得其卷面,曰之“醇茂瑰丽,决为著作才”。这一年,是黄燮清的丰收之年,六次赴考,在这一年一了夙愿;在传奇乐府方面,除了前面的《帝女花》外,他还先后撰写刊行了另四部乐府传奇,其才名更盛。 然而在科考路上,黄燮清用了二十多年时间,六次乡试,六次会试,从二十一岁走到了四十六岁。春花秋月,岁月如梭,每一次启程,皆带着家人的希冀,带着男人报效国家、光宗耀祖的责任。然每一次回归,亦皆是黯然神伤。 一次次奔波,一次次失落,黄燮清慢慢厌倦了这样的生活。“我怀苦抑塞,恨恨复南还。老亲幸健好,失意亦欢然”。父母安抚了他心灵上的失落,也给予了他继续北上的动力,然而买山心事终磋砣。四旬后,父母连续故世,黄燮清身心俱疲。 道光二十七年(1847),时年春季多雨,黄家拙宜园之西偏屹峙二百年之晴云阁倾斜。拙宜园是黄燮清爷爷黄耕山所购,黄燮清视之为“尺土重圭壁”。其父黄晚香曾对庭院进行了修缮,还没来得及修葺晴云阁,突遇英夷于乍浦登陆,直奔海盐。黄燮清急携家避难至嘉兴新篁竹里张廷济家,待归来时,黄晚香便得了疾患,后去世。黄燮清不容小楼毁于自己之手,故对其易楼三楹,取宋黄庭坚《快阁》“快阁东西倚晚晴”之诗意,取名“倚晴”,后又购得西邻砚园,剪除荆棘,缭以短垣,莳花种竹,始自号“两园主人”。 道光三十年(1850),黄燮清第六次赴京科考落第,心灰意冷,将原名“黄宪清”改为“黄燮清”,决定今后再不应试了。“计车六上不得志,扁舟散发归沧浪”。这一年秋日桂花香飘,同里布衣杨朴斋为黄燮清旧制《帝女花》填谱,同人善歌者集倚晴楼,度以管弦,音调谐适顿挫。“旧词新谱谐笙簧,一唱众和歌绕梁”。一时,倚晴楼上,管弦抑扬,水磨婉转,杯酒尽觞。但在黄燮清的心里,“鲛人洒泪作明月,蚁线曲引千回肠”,一腔伤感。幸有倚晴楼,幸有同里一群志同道合好友,“人生行乐何所望,志士不达徒忧伤。但愿岁稔天下康,世不我材容我狂”,黄燮清打算余生从此在拙宜园倚晴楼俯仰林壑,长吟抱膝终身。 |

谈谈您对该文章的看法