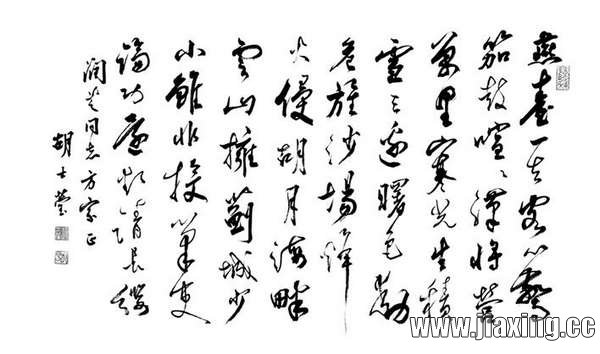

摘要:胡士瑩书唐代祖咏《望蓟门》墨迹 胡先生曾经在之江大学(后浙江师范学院、杭州大学)任教,与我父母亲成为同事。这是胡先生与我家最早的起源,两家一同居住在之江山上的十间头。好友周志跃曾经发现一张旧时的图片,

胡士瑩书唐代祖咏《望蓟门》墨迹 胡先生曾经在之江大学(后浙江师范学院、杭州大学)任教,与我父母亲成为同事。这是胡先生与我家最早的起源,两家一同居住在之江山上的十间头。好友周志跃曾经发现一张旧时的图片,胡先生和我父亲同为之江大学顾问,时间无从考。1975年后,胡先生居住的道古桥宿舍(现杭大新村)四幢和我家的五幢,只一路之隔。“文革”前,胡先生孙子胡朋曾经一度居住在胡先生家。胡朋称我为“小哥哥”,我常常去胡家玩。本世纪初,胡朋还在“大哥哥”蒋绍心陪同下,来我家看望过我。蒋绍心是杭州大学蒋祖怡先生公子,也住在道古桥宿舍四幢。 胡朋是胡先生唯一的孙子,其父亲胡石言(名胡庆墉)十四岁时离家出走参加革命,后杳无音信。1949年,有人告知胡先生石言生病,胡先生变卖家产,6月16日夜自杭州出发,穿过封锁线,24日到山东,为石言送去青霉素等罕见药物,为石言治病。石言是军旅作家,写有电影剧本《柳堡的故事》等,声名鹊起。 石言参加革命后,母亲陈秾(中学历史老师)思子心切,郁郁寡欢,于1953年患癌症逝世。曾经在我父亲书桌的玻璃台板下见到一幅“陈农”书写的书法,父亲告诉我是胡先生夫人所书。书法像极了《灵飞经习字帖》。可惜随着时代变迁,这幅字已荡然无存。这里又要讲到假借字和通假字的关系,自古有“训诂之旨本乎声音”,这里“农”字即是“秾”字的音转。 1982年,我父亲的学生陈从周先生要我父亲用上好的高丽笺将已故任铭善先生的尘海楼诗词抄写成长卷,多请友人题跋,其中有我父亲、叶圣陶、常任侠等人。陈先生将《尘海楼诗词长卷》交由南京博物院姚迁先生馆藏,意欲流芳百世。可是姚迁先生受人谗言,1984年自缢身亡,《尘海楼诗词长卷》不知所终。我一直注意着长卷的下落,偶然间,看见胡先生《宛春杂著》(浙江教育出版社1981年2月第1版),著有《题蒋云从手写任心叔遗诗卷》:“骨肉襟期溯卅年,相逢诗酒每留连。故人宿草吾衰矣,展卷西风一泫然。” 胡士瑩还曾作《重阳日陪王敬吾丈及声越、秀之、心叔、云从、静霞夫妇,游九溪十八涧,不到且三十余年矣》二首(《宛春杂著》第324页),道出了他和我父母亲、任铭善先生之间的交谊。 胡先生在陈秾夫人逝世后,郁郁寡欢,经由兄弟介绍,识得平湖人、时为上海儿童医院医师的沈静琪女士,后结得秦晋之好。沈医师以后调到杭州市妇幼保健院(现在的浙江大学附属妇产科医院),又领了养女胡纨,胡先生的学术和生活才走上正轨。 “文革”期间,胡先生因为新中国成立后将家里的田产上交国家,遣散雇农,加上是军属(胡石言属原南京军区),所以没有受到大的冲击,但也是惶惶不可终日。1966年夏日,杭州大学附属中学(现学军中学)年轻学子破“四旧”,将胡先生家的珍贵典籍一扫而空。 1971年,由于“九一三事件”,“文革”进入迷茫期,杭大中文系一些没有被打倒的老先生战战兢兢向学校“革命委员会”提出,要把被抄书籍取回来,不想革委会居然同意了。1972年夏天,胡先生与我母亲等人,冒着酷暑用平板车将被抄的书籍从杭大附中拉回到杭大中文系,再各自挑选回家。 胡先生致力于话本小说研究,毕生收集话本小说,在他逝世后将他毕生所得悉数捐献给杭州大学档案馆(现在的浙江大学档案馆),使得宝贵的话本小说得以流传于世,供后人研究,善莫大矣。 不得不讲一下我和胡先生的最后一面,以结束此文。 沈静琪女士身为医务人员,乐善好施,非常喜爱孩子。我儿子年幼时,沈医师看见他,用标准的上海话说:“好白相来!”我于弱冠后,婚姻大事提上日程,沈医师热心为我介绍女朋友。她介绍原之江大学机械系王子熙先生的两位女儿,还请我和我母亲去她家吃饭、会面。但是王先生女儿一位也没来,我恹恹而谢绝了。 1978年,我与妻子郭敏琍新婚后,母亲带我们去浙江医院看望病重的胡先生。胡先生指着我妻子,对我母亲说:“媳妇!”母亲颔首点头曰:“是。” 胡先生逝世于1979年3月8日。 |

谈谈您对该文章的看法