摘要:沙孟海日记 清潘振镛设色竹垞图长卷 嘉兴博物馆藏 1950年12月初,嘉兴地区的土地改革运动波澜壮阔地开展起来。为了总结经验,在中共浙江省委建议下,浙江大学派出土改工作参观团深入嘉兴县王店区农村,实地考察土改情况,体验基层农民疾苦。参观团成员由浙江

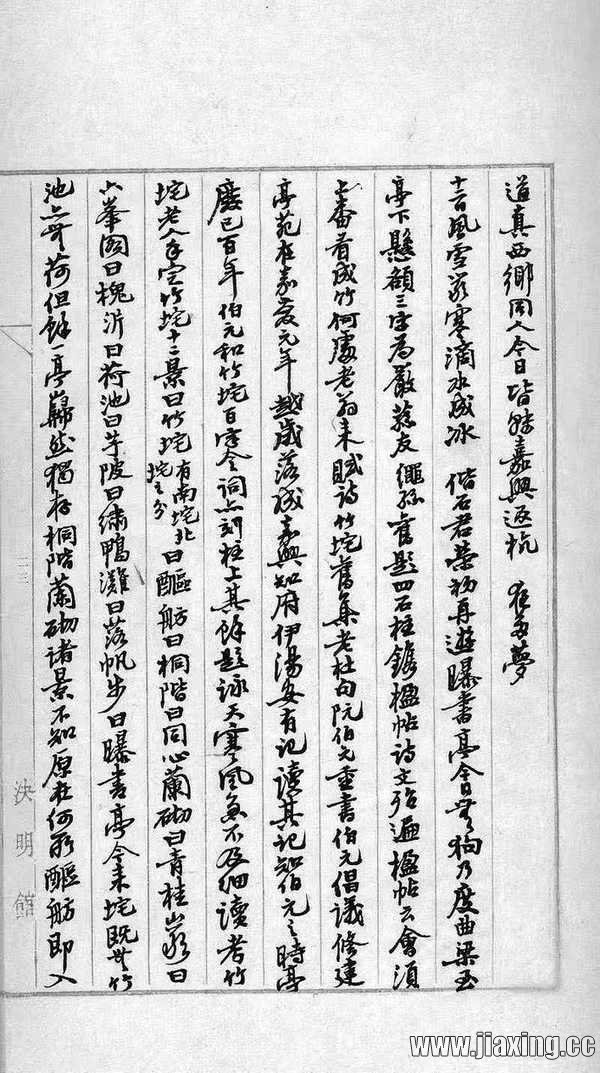

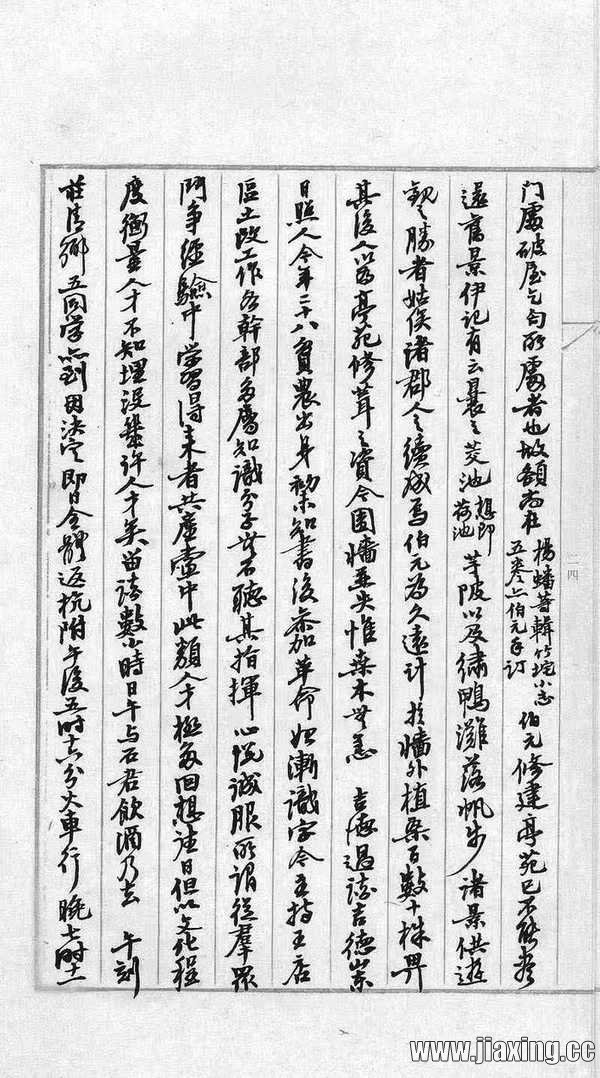

沙孟海日记

清潘振镛设色竹垞图长卷 嘉兴博物馆藏 1950年12月初,嘉兴地区的土地改革运动波澜壮阔地开展起来。为了总结经验,在中共浙江省委建议下,浙江大学派出土改工作参观团深入嘉兴县王店区农村,实地考察土改情况,体验基层农民疾苦。参观团成员由浙江大学中文系16名师生组成,其中教授7人、学生9人,包括浙江大学中文系教授、书法泰斗沙孟海。1950年12月28日至1951年1月12日,短短16天参观团先后在王店区的真西乡、邵桥乡、庄清乡和镇西乡等参观考察。 沙孟海对一代文宗朱彝尊十分崇拜,得知其故居在王店,利用考察之余特地拜访曝书亭,并将经过及体会用日记记录下来,成为不可多得的珍贵史料。 1951年元旦,天气晴好,沙孟海漫步在王店镇上。他在日记中写道: 王店为石晋时镇遏使王逵所居,故名。市衢夹河,成一直线,两端喧闹而中间冷静,镇人自譬形如扁担,良然。然其河则古,所称为梅溪者也。铁路横贯其间,路以西即余昨日赴乐家桥之道,路以东今日亦行尽其市。元日廛肆多下键,处处闻锣鼓声。王店为朱竹垞故里,曝书亭尚存,不知在何处也。 1月9日,自庄清乡参观土改工作后,因“乡间无邮箱,三日前写的家书尚未寄出”,他步行去王店镇上的邮局寄信。经过一家小书店,向店员询问曝书亭所在,店员回答:就在铁道西畔的姜家弄内,沙孟海到了那里,只见一片荒凉:“门以内,荒原枯叶,寒菜掩映,雪中有亭翼然尚未圮。”他刚想跨过小石桥,不料有狗挡道,只好作罢。回到书店,主人告诉他: 十余年前曝书亭尚完好,后来因无人管理,楼舍尽倾,子孙称其木石材料及林树悉以售人,故荡然都尽。独留破屋二三楹,今为铁路工人借住及乞訇所处。闻朱氏子孙正涉讼,亦不详何事。 听到这里,沙孟海大为感慨:“竹垞老人学问文采独步当时,是处旧迹,阮伯元修葺之,至今始废,前后将三百年,故家乔木,遗泽亦远矣。”回到镇上,先生得知,王店古称“梅会里”,其河“梅溪”与他家乡鄞县的河流同名,而“吾乡之溪则因大梅山得称”。来到中石环桥,见有《碑记》,是嘉庆十五年里人姚驾鳌撰、李聘书,碑文中有“溪傍多树梅,因以梅溪名”的文字,也证实了梅溪的来历。沙孟海环顾四周,只见梅溪的桥梁东西相望,只有中石环桥仍是古桥。距桥百多步,是南宋宫人时卿云所葬之处的响铃坟。梅里先辈的《彭西倡和》中有咏怀此古迹:“有坟以来,即有是桥,故有‘坟桥’之名云云,余寻其坟未得殆已泯矣。” 1月12日,参观考察工作结束,返回杭州那天,风雪严寒,滴水成冰,沙孟海又邀郑奠及王荣初等人一起再访曝书亭。过曲桥至曝书亭下,见悬额“曝书亭”三字为清代著名词人严绳孙所题。严绳孙为无锡人,自幼即能作擘窠大书,与朱彝尊同以布衣试鸿博,又同修《明史》。四石柱镌有楹贴和诗文,楹贴是:“会须上番看成竹,何处老翁来赋诗。”为竹垞集杜甫诗句,阮元重书。阮元倡议修建曝书亭在嘉庆元年,一年后落成,嘉兴知府伊汤安有记。沙孟海写道: 读其记,知伯元(阮元字)之时,亭废已百年。伯元和竹垞《百字令》词亦刻柱上,其余题咏因天寒风急未及细读……考竹垞老人手定十二景曰竹垞有南垞北垞之分,曰醧舫、曰桐阶、曰同心兰砌、曰青桂岩、曰六峰阁、曰槐沜、曰荷池、曰芋陂、曰绣鸭滩、曰落帆步、曰曝书亭,今来垞,既无竹,池上无荷,但余一亭岿然独存,醧舫即入门处破屋,乞訇所处者也。故额尚在,杨蟠著辑《竹垞小志》五卷上伯元手订。伯元修建亭苑已不能参其旧景,《伊记》(即伊汤安《重建曝书亭记》)有云“曩之茭池、芋陂及绣鸭滩、落帆步诸景供游观之胜者,姑俟诸郡令续成焉”。 阮元在墙外种植了数百株桑树,以供其后人作修葺亭苑之资。先生感叹,“今来垞,既无竹,池上无荷,但余一亭岿然独存,桐阶、兰砌诸景不知原在何处”“今围墙并失,惟桑木无恙”。 从沙孟海的日记中我们可知,曝书亭大门在姜家弄内,围墙已失,楼舍也已倾圮,只存醧舫等破屋二三间,曲桥和曝书亭尚在,桑树无数,曝书亭内的木石材料及树木已被卖。 沙孟海是当代最杰出的书法大家之一,赴王店,访问了曝书亭,了解了当地风俗人情,他非常高兴,将所见所闻写入日记,这些以小楷书写的日记点画精到、笔力遒劲,是难得的书法精品。他记录的当时当地气候变化、土改政策、风土人情和文化先贤等,以及作为一位大学教授的感受与体会,不仅有历史文献价值,也是研究沙孟海书法作品的一份珍贵资料。 |

谈谈您对该文章的看法