摘要:郑熙第七代郑国连老先生年过八旬,但身体依然健硕,说起家史颇有些激动。他说,小时候每逢礼拜天,郑氏族人中的小孩便需搬着小板凳,跨过门庭,穿过胡同,聚到宽敞的怀朗轩,听取郑熙第五代郑之章讲述家族历史、先

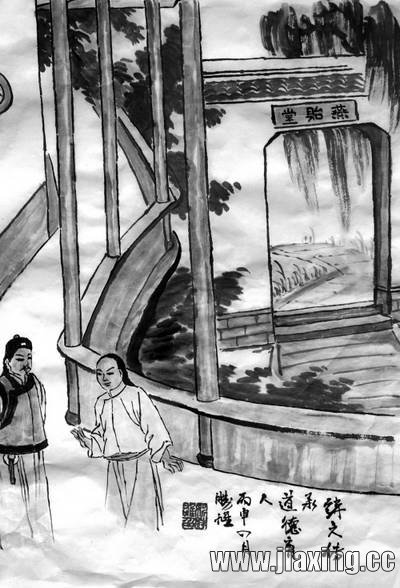

郑熙第七代郑国连老先生年过八旬,但身体依然健硕,说起家史颇有些激动。他说,小时候每逢礼拜天,郑氏族人中的小孩便需搬着小板凳,跨过门庭,穿过胡同,聚到宽敞的怀朗轩,听取郑熙第五代郑之章讲述家族历史、先人故事,以兹激励族人。如同郑熙第四代郑文恒诗中写道:“忆昔趋庭自幼时,我父切切会致词。” 郑官房繁盛于清朝中叶。读书人骨子里固有的修身齐家治国平天下的思维,促使他们努力通过科举,投身官场,从而实现救济苍生、服务黎民的人生抱负。“郑官房”涌现了多位清朝官吏。道光十四年,四十二岁郑凤锵高中举人。他久居新塍,少小时即留意于掌故之学,关心乡里历史人物和典章沿革。为官后,在今天的开化一代勤政为民。郑凤锵最大的贡献是编著了新塍镇第一部志书《新塍镇志》14卷,详细记录了上下数百年新塍疆域沿革、风俗变迁、祠宇兴废、宦官政绩、儒林词章。郑氏后辈有郑折三(《光绪新塍志》),包括著有讴歌新塍风情诗作《新溪棹歌》百二十首和《新溪杂事诗》、《新溪棹歌》(稿本)的郑镰、郑纶章、郑之章等都出自郑官房清贻堂。知名女诗人郑静兰以《蕉桐集》名噪嘉湖,绍兴秋瑾、石门徐自华都曾奉诗求见,执弟子礼。此外,光绪举人郑文同、郑宝锴、郑惟章、郑其章、郑彤华、郑衔华等,均担任官职。于是,新塍镇百姓将位于中北大街85弄的建筑群称为“郑官房”。 其实,新塍郑氏一族在当时的历史环境下,并没有官居高位者,世人所称颂的是他们以强大的爱国济世势能,一代又一代,投身于历史洪流之中,不断求索的精神。 如今,坐落在陆家桥北畔的“郑官房”依然呈现在世人眼前。它始建于兴盛的乾隆朝,映照了太平军乱的战火,经历了日寇1938年纵火的劫难,历经七世,两百余载。解放后,由于郑家族人多分散他地,清贻堂、燕贻堂、兰溪宅院、怀朗轩(新厅)等均闲置。此后,由于年岁渐长,风雨侵蚀,许多百年老宅均出现不同程度的破损。加之居住的人多杂乱,每家各自为政,原本通畅的东西两弄被垒起了好几堵墙,加装了好几扇门,偌大一个鲜活错落的“郑官房”,渐渐变得凌乱破旧,静默于流淌不息的市河畔…… |

谈谈您对该文章的看法