摘要:行走 从4月2日抵达法国巴黎到6月28日回到嘉兴,杨斌就像做了一个无比瑰丽的梦。 3个月的时间,杨斌马不停蹄地走访欧洲,他用传统的架上绘画,用淋漓酣畅的写生,向欧洲先辈艺术家们致敬,也带去了中国艺术家的勤勉

|

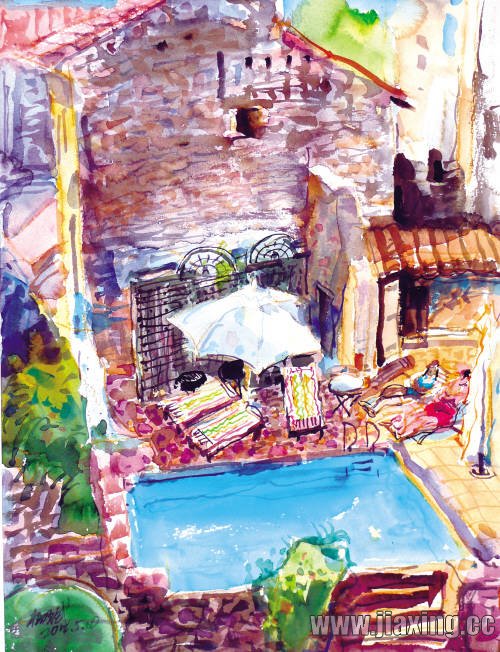

行走 从4月2日抵达法国巴黎到6月28日回到嘉兴,杨斌就像做了一个无比瑰丽的梦。 3个月的时间,杨斌马不停蹄地走访欧洲,他用传统的“架上绘画”,用淋漓酣畅的写生,向欧洲先辈艺术家们致敬,也带去了中国艺术家的勤勉与创新。 每天晚饭后,杨斌从宿舍的窗口眺望,就能看到塞纳河上反射的夕阳余光,再远处,是巴黎圣母院高高的尖顶。 有时他会放下手中的画笔,沿着古老的街道闲晃到巴黎圣母院。一路上,是各式各样的人群,情侣、学生、散步的老人,还有一拨拨来自中国的游客。坐在圣母院前面的广场上,古老的雕塑静默不语,鸽子“咕咕”地飞过来,天色逐渐暗淡,艺术的灵感就这样一点点浸润杨斌的内心。 因为单人出行,在去其他国家时,他选择跟随旅行团。团员们在欣赏异国风情,争相拍照留念时,他拿着画笔记录着异国美丽的风光,或驻足在莫奈、梵高、毕加索大师的真迹前顶礼膜拜。 “我看着大师们的画,已经不再是观察他们的笔法、技巧,而是用心在与他们进行精神上的碰撞,从而使自己的灵魂得到洗礼和升华。” “欧洲的大师太多了,我只能有选择地去看大师的作品。比如我较多地寻找印象派的绘画,像梵高、高更、莫奈、塞尚等等,虽然伦勃朗等现实主义的画家也非常伟大,限于时间,我也只能舍弃了。”杨斌指着自己的画说,欧洲人作画讲求节奏,中国人作画讲究气韵,从根本上来说,是“殊途”的,“所以我一直在想,怎样才能把两者结合,做到‘同归’。” 在威尼斯,在罗马,在布拉格,在巴黎,每张精彩作品的问世都是用中国传统的毛笔完成的。“画纸、颜料,都是国外的,画笔和人都是中国的。”杨斌笑着说。从一开始,他就想着要“中西合璧”吧。 回国之前,杨斌在法国巴黎国际艺术城举办了一次展览,将这次旅欧之行的部分作品进行一次总结。不少欧洲画家前来观看这次展览,有的画家告诉他:“现在欧洲像你这样的‘阳光画家’已经不多了。”也有的画家感到惊讶:“为什么我一看到你的作品就觉得手痒,有种想创作的冲动呢?” 还有些参观者表示了疑惑:“欧洲是水彩画的鼻祖,你的水彩为什么看起来和欧洲的不一样?”通过翻译,杨斌向他们解释了中国画的气韵:“中国人作画要气韵生动,要意在笔先,是精气神的结合。” 虽然因文化的差异,国外艺术家对此似懂非懂,但艺术本质的东西是共通的。有一位参观者找到杨斌,点了十多幅作品,希望他报价,但杨斌拒绝了。对此参观者很奇怪:“办个人画展却不卖画,这是为什么?” 杨斌有自己的想法:“我在欧洲3个月,总共就一百多幅作品,每一幅都很喜欢,舍不得卖,全部留着回嘉兴向家乡人汇报。”  阿维尼翁小镇(创作于法国) |

谈谈您对该文章的看法