摘要:蒋礼鸿所著《敦煌变文字义通释》六个版本 一生讷言,嗜好读书 在蒋家阳台,挂着蒋礼鸿29岁时获得的第一个全国性奖状。当时,他在重庆写了《商君书锥指》,校释《商君书》,获得中央政府教育部的学术著作三等奖,凭

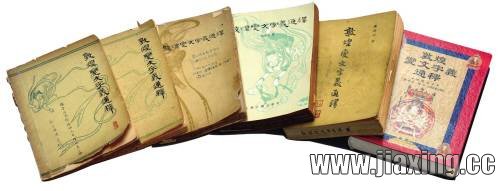

蒋礼鸿所著《敦煌变文字义通释》六个版本 一生讷言,嗜好读书 在蒋家阳台,挂着蒋礼鸿29岁时获得的第一个全国性奖状。当时,他在重庆写了《商君书锥指》,校释《商君书》,获得中央政府教育部的学术著作三等奖,凭此升任中央大学讲师,萧公权在审查报告中说:“而允当朴实,一洗穿凿之弊,尤为难能可贵。” 时隔四十多年, 这部“少作”被中华书局列入《新编诸子集成》第一辑。 奠定蒋礼鸿敦煌学家学术地位的是他的代表作《敦煌变文字义通释》,这本书被国外汉学家称为“步入敦煌宝窟的必读之书”“研究戏曲小说的指路明灯”。 蒋遂幼时常听父亲讲敦煌故事,“观音菩萨”“九色鹿”“飞天”这些敦煌文学中的题材,使他从小对敦煌心向往之。但是,当时他并不知道父亲正在为解开敦煌之谜进行着巨大的努力。 敦煌,中国古代文化的宝库,更是中国古代民间文学瑰宝,人们对这一文化宝库的发掘和研究,逐渐形成中国独具特色的“敦煌学”。敦煌文献僻词、怪体多而难识,加上时间久远,大量的字音转变和词义变迁,几乎成了有字“天书”。蒋礼鸿认为,如果人们因为读不懂敦煌文献而弃之,那将是历史的遗憾。 《敦煌变文字义通释》于1959年初版问世,不断增订,到1996年蒋礼鸿逝世,先后共出六版,字数从5.7万字增加到43.6万字。此书解释的虽是敦煌变文中的词语,但所引材料并不限于敦煌变文,而是广泛涉及唐宋诗词、史书、笔记等。 蒋礼鸿提倡“知之为知之,不知为不知”,他在《自传》中提及《敦煌变文字义通释》时说:“就方法而言,我用的还是顾亭林、钱竹汀以来的那一套,没有也不能把他们一拳打倒,两脚踢翻,我不过是把场地转移了一下而已。”他在《读书隅见》一文中告诉读者,“《敦煌变文字义通释》,这本小书谈不上什么博,可是除常用的经书、四史、名家诗文以外,在第二次修订时,也牵涉到一百三十种左右的书。” 蒋礼鸿一生讷言,嗜好读书。蒋遂记得年幼时,父亲过年也把自己关在书房里看书,直到喊他才出来吃饭。“到了晚年,他每天至少工作到晚上十点半。”在孙子蒋凝童年的记忆中,爷爷总是整天坐在他那间并不是很大、光线不是很好的兼做书房的卧室里看书,写字,很少出来。 蒋礼鸿认为读书贵在沉潜,深入钻研就是沉潜,高明是从沉潜中出来的。他也渴望在课堂上教出一些有为有守的青年,他教育后学,“唯一方法就是抓紧三十岁以前时期才能打好基础。拳拳相勉无他意,三十年前好用功。” 蒋遂知道,父亲研究的训诂学又被称为朴学。父亲这位朴学家一生,为人为文都贯穿一个“朴”字。 晚年,蒋礼鸿在墙上贴上“穷窠”。他坐在窗前,看着窗外的院子写下: 小庭未有半分赊,儿植蕉葵妇乞花。 我享其成望窗外,牵牛吐蔓上丝瓜。 “穷窠”来过不少“贵人”。蒋遂记得,季羡林穿着一套洗得发灰的中山装,脚上是一双布鞋。“季羡林和爸爸都是搞学问的人,是钻在学问里出不来的人,两个人并没有很热烈地交谈,他们很礼貌地坐在那里。爸爸说,我也没什么了不起,我就是写了一本小书。季羡林就说了,‘司马迁也只写了一本书。’” 蒋遂还记得,60年代钟泰先生也来过,“父母照例要我喊他‘太老师’,太老师看到我坐无坐相,就对我说‘站如松,坐如钟’,并亲自示范给我看,让我印象很深,终身受益。” |

谈谈您对该文章的看法