摘要:自五代以来,历代以南湖及烟雨楼为题材的诗、词、歌、赋、文不可胜数,而第一个把这些诗文整理选编成册的,是清乾隆年间朱稻孙的《烟雨楼志》。这部书虽以志名,但实际上并非志书,而是诗文选集。它把历代以烟雨楼为主题的诗文中的精粹之作集成一编,分记、

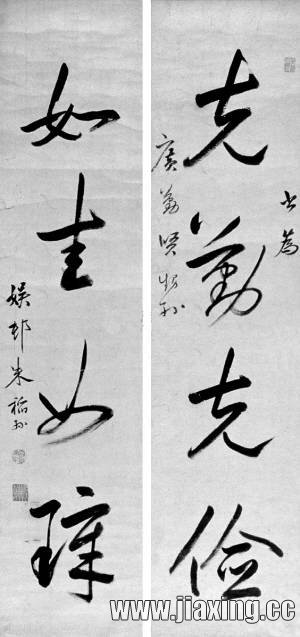

自五代以来,历代以南湖及烟雨楼为题材的诗、词、歌、赋、文不可胜数,而第一个把这些诗文整理选编成册的,是清乾隆年间朱稻孙的《烟雨楼志》。这部书虽以“志”名,但实际上并非志书,而是诗文选集。它把历代以烟雨楼为主题的诗文中的精粹之作集成一编,分记、序、传、跋、赋、诗、词等几个部分,分门别类,少了许多翻检之劳,因而这书也成为研究南湖和烟雨楼最为重要的历史文献之一。 朱稻孙(1682-1760),字稼翁,一字芋陂,号娱村,秀水人。清藏书家、文学家。康熙时参与编纂《子史菁华》等书,雍正时参与编纂《浙江通志》,乾隆元年(1736)举博学鸿词,官州判。著有《纪行绝句》、《六峰阁诗》、《拟古乐府》等。 其实朱稻孙最响亮的一个称呼,应该是朱彝尊之孙,他也因此而“所至,人倾慕之”。朱稻孙也确实没有辜负名人之后的光环。朱稻孙之父朱昆田早逝,其由祖父朱彝尊教育培养,因此对朱彝尊有着很深的感情,也深受其熏陶。《鹤徵后录》说:“先生(指朱稻孙)为竹垞太史孙,幼承祖父之教,胚胎濡染,得其家法。且曝书亭藏书具在,恣意浏览,不假外求。”文渊阁大学士王掞主持纂修《钦定春秋传说汇纂》时,得知朱稻孙学问深厚,特意把他请来协助自己,朱稻孙“挟其家藏二百七十余家之书以备纂修”。一旦遇到馆中有意见不合,互相辩诘时,王掞就让朱稻孙“平其可否”(光绪《嘉兴府志》)。要知道,能进春秋馆的都可谓饱学之士,朱稻孙让他们心服口服,没有一点真本事是不行的。 朱稻孙在仕途上很不得意,这可能是因为他性格太过耿直的缘故吧。阮元《两浙輶轩录》引《梅里诗辑》说:“征君(指朱稻孙)门第既高,学问亦富,性殊严冷,遇遂迍邅。”大概他有点恃才傲物,不愿随波逐流吧。光绪《嘉兴府志》说他:“性刚介不容物,一言非礼,虽公卿满坐,慷慨义形于色。遇故家子弟零落不偶,则涕泪不自持。”可见真的是性情中人,这样的人在官场确是混不开的。朱稻孙参与纂修《子史菁华》,书成之后,按惯例能授予官职。恰好这时,朱稻孙的朋友李宗渭(字秦川,号稔乡,嘉兴人,著有《瓦缶集》)有难,他就立即赶赴关中,为他排忧解难。等到回来,已过了授职的日期。有人跟他说,像你这种情况,与吏部商量一下,求个情,应该没有问题的。但朱稻孙不屑这样做,最后自然没有被授职。后来内阁学士李绂也推荐朱稻孙,但可能朱稻孙得罪了什么大官,“有阻之者,事遂寝”,最后还是不了了之。 朱稻孙最为人称道的,当是他历尽艰辛出版其祖父朱彝尊《经义考》一书。《经义考》多达三百卷,朱彝尊将其所见所闻的历代诸儒说经之书,无论是存是佚,均将其书名分类列出,并尽可能提供该书的内容、作者、版本等信息,全书搜罗广博,考证赅洽,资料丰富,在中国思想史和目录学研究中具有极为重要的学术地位。《经义考》撰成于一六九五至一六九九年间,原名《经义存亡考》,一七〇五年开始刊行,但当时只刊行一百六十七卷(至春秋类)。朱稻孙继承其祖父朱彝尊之志,护持遗稿,奔走四方,想方设法要把《经义考》刻印完成。雍正十二年(1734),朱稻孙在扬州结识了大盐商马嶰谷。马嶰谷虽为商人,却好古博雅,也为朱稻孙不坠家学的诚心所感动,决定赞助刻印,但后来因各种原因,还是没有成功。乾隆十八年(1753),著名校勘学家卢见曾任两淮盐运使来到扬州。朱稻孙在拜谒卢见曾的时候,跟他说起了刻印《经义考》的艰难。卢见曾为之叹息良久,于是倡议捐俸来支持出版,并自己带头捐款。卢见曾还请马嶰谷大力支持,马嶰谷“由是与令弟半查尽发二酉之藏,偕钱塘陈君授衣、仪征江君宾谷、元和惠君定宇、华亭沈君学子,相为参校。而稻孙仍率次子昌凉、长孙休承暨从孙壻同里金蓉,共襄厥事。既逾年而剞劂乃竣,计一百三十卷,合前所刻一百六十七卷成完书”。这样,历时半个世纪,《经义考》终成完帙,而这时朱稻孙也是已七十三岁的老翁了。后来修纂《四库全书》时,用的就是这个版本,乾隆还为子题诗于卷首,《经义考》由此流布海内,成为经学的一大名著。 |

谈谈您对该文章的看法