摘要:清康熙己丑(1709)农历十月十三(11月14日)子时,一代文宗朱彝尊在他的竹垞园里安然去世。

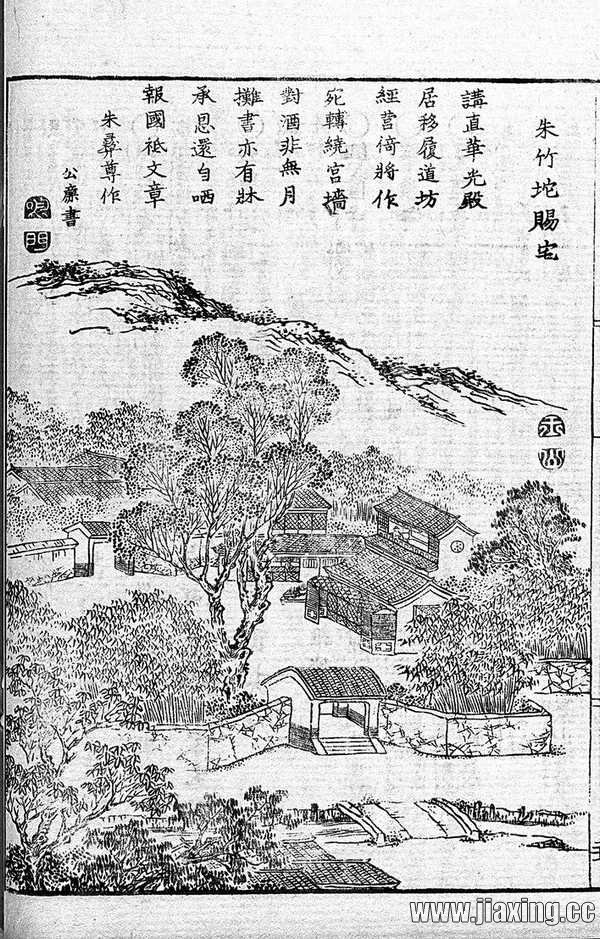

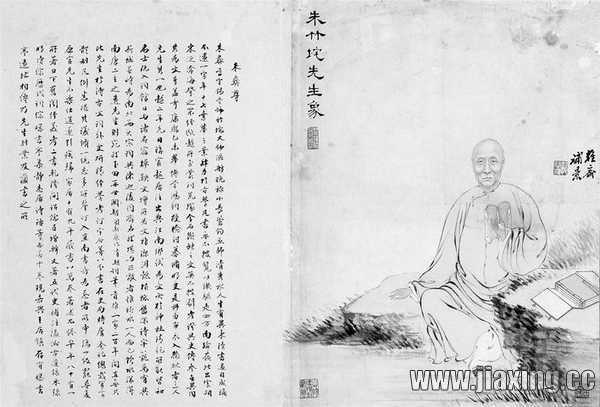

清潘振镛设色竹垞图长卷 现藏嘉兴博物馆  《朱竹垞赐宅图》画的是朱彝尊位于履道坊的赐居  嘉兴历代先贤像传·朱彝尊(竹垞) 现藏嘉兴美术馆 清康熙己丑(1709)农历十月十三(11月14日)子时,一代文宗朱彝尊在他的竹垞园里安然去世。作为嘉兴历史上一颗璀璨的巨星,他以博大精深的学术成就和文采风流的文学作品,给后人留下了宝贵的文化遗产。 朱彝尊,明崇祯二年(1629)农历八月廿一(10月7日)生于嘉兴。他少年时天资明睿、饱读诗书,尤擅长科举考试的八股文。后来跟从叔父朱茂晥学习,在这位“远浮名、务实学”的叔父指导下,朱彝尊摒弃八股文,转而学古。他一生于学问文章孜孜不倦,终成一代大家,也正是根底于此。 清顺治二年(1645),鸳水诗社的王廷宰到朱彝尊丈人家做客,向朱彝尊讲述诗学之道。于是17岁的朱彝尊开始潜心学诗,至20岁,已是“起居饮食梦寐,惟诗是务”,勤奋加之天赋,他的诗文得到了当时江南一带名家遗老的一致推许。 清顺治七年(1651),江南名士齐聚嘉兴南湖,举行“十郡大社”,朱彝尊随他的另一位叔父朱茂晭参加了这次盛会,并结识了如吴伟业、尤侗等著名文人。吴伟业后来读到朱彝尊的诗作,将其比作“谪仙人”李白——由此也可看到朱彝尊早期宗唐的诗歌风格。 明末清初,清军南下,朱彝尊的少年时期经历了明清易代的历史巨变。他的曾祖父朱国祚是前朝宰辅,受到家世的影响,对清兵入主中原持敌对态度。因此,青年时代的他不参加清廷的科举考试,而是来往于江浙一带,与抗清志士相交游,并着力于诗歌创作。 及至壮年,朱彝尊常来往于一些官员的幕府之间。从康熙元年(1662)成为永嘉县令王世显幕僚开始,一直到康熙十七年(1678)在江宁龚隹育幕中,他辗转南北、游历四方,积累了丰富的阅历。然而长时间羁旅他乡,不免产生思乡之情。康熙十三年(1674)的岁暮,四十六岁的朱彝尊在通州潞河,在乡情的感触下,写下了一百首《鸳鸯湖棹歌》,写物书怀,为嘉兴留下了一部生动的风物志。 康熙十八年(1679),朱彝尊应博学鸿儒科考试,康熙皇帝亲自擢拔其为一等,开始了入仕新朝、在京为官的岁月。他先任翰林院检讨,为《明史》纂修官,后来又充日讲官,入值南书房。任翰林院检讨时,朱彝尊曾与翰林院编修冯云骕受命共同主持江南乡试。他在南下时不见一人、不收一帖。这一科所得士子,都是当时的文章名流,人们心悦诚服。还朝后,刑部尚书魏象枢穿着朝服造访朱彝尊,对他说:“江南乡试,通关节、行贿赂的风气由来已久,现在因你而一洗歪风。我今日前来,庆贺朝廷使者得人。” 作为学者,朱彝尊嗜书成癖。在京城,四方之书汇集大内,有一次他带着写手到宫中抄写各地进呈的书籍,被人举报漏泄宫禁机密,因此遭到贬斥。事关风雅,当时称之为“美贬”。朱彝尊自己作铭,其中有“夺侬七品官,写我万卷书”之句。这是康熙二十三年(1684)的事。闲置七年后,朱彝尊虽曾复补原官,但不久又被罢,从此结束了他的官场生涯。这时的朱彝尊已经64岁了。 归乡后,朱彝尊曾先后去广东和福建游历,并来往于吴越间。康熙后来几次南巡,他都到无锡迎驾。康熙四十四年(1705)那一次,他将自己的经学著作《经义考》之《易》《书》两部分进呈。康熙评价很高,赐“研经博物”的四字匾额,太子胤礽称朱彝尊为“海内第一读书人”。 朱彝尊晚年在嘉兴王店营建竹垞,后来名满天下的曝书亭即是其中的一景,他以此来作为自己文集的名字——《曝书亭集》。 作为学者、诗人,朱彝尊在清初有重要的地位。因为诗,他和王士禛并称为“南朱北王”。他的词更是开一代之风气,浙西词派便是以他为旗帜,成为清代前中期最有势力的文学流派。在文学思想方面,朱彝尊还编有《明诗综》一百卷、《词综》三十六卷,是反映清代诗学、词学的重要著作。此外,朱彝尊在经学、目录学、史地学、金石学等方面都取得了很高的成就。称朱彝尊为有清一代之文化巨人,洵不虚言也。 参考资料:王利民校《曝书亭全集》吉林文史出版社、张宗友著《朱彝尊年谱》凤凰出版社、王利民著《博大之宗:朱彝尊传》浙江人民出版社 |

谈谈您对该文章的看法