摘要:【扯蚕花绵兜】蚕乡旧俗,老人去世,入殓时,亲属按长幼亲疏,依次序扯蚕花绵兜,讨好日脚。扯时,每两人用手各扯一只小小的绵兜,拉开,盖在死者身上,蚕花绵兜越厚越体面,既有保护死者遗体之意,也含有请死者保

|

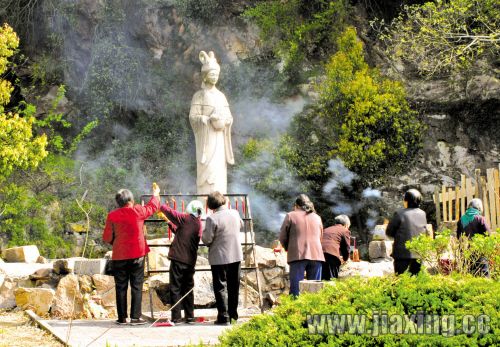

【扯蚕花绵兜】蚕乡旧俗,老人去世,入殓时,亲属按长幼亲疏,依次序扯蚕花绵兜,讨好日脚。扯时,每两人用手各扯一只小小的绵兜,拉开,盖在死者身上,蚕花绵兜越厚越体面,既有保护死者遗体之意,也含有请死者保佑后辈生活安康、蚕花丰收的祈求。吾乡称此种习俗为“讨蚕花”,因为以前,妇女口中的唱词,无非保佑蚕花丰收云云,现在,这一旧俗依然流传,不过唱词一般改为保佑子孙身体健康、事业有成、开门大发财之类。 【蚕尼】雪白的茧子缫丝后剥开,见一粒桐油色的蚕蛹,吾乡统称为蚕尼。此物用小火滴上菜油后清炒,末了撒上一些清碧碧的葱,有一种扑鼻的香味,入口味美,大可以侑酒。 【僵蚕】采茧子的日子里,孩子们全然无视大人的愁容,最开心的一件事无过于捡僵蚕,因为捡得的僵蚕可以换芝麻糖吃。僵蚕,顾名思义,是指发干僵硬的蚕,也就是落地铺后蚕宝宝上不了山,病死了,变成的那个形状。僵蚕,长条形,色白,有一层白粉,稍不注意就会沾上手。由此引申为弄僵了的事情,有抱怨、蔑视的意味。如石门土白:格拉屋里个僵蚕事体多得来要死(他家里的尴尬事情很多)。吾乡土语中有以不祥之物称呼小孩的习惯,如小棺材、细僵蚕、小僵蚕之类,都是表示着有亲切、赞许的口吻在里头。吾乡石门南边的某个村坊,僵蚕一语可以说是他们的口头禅。我有一位同学称呼某人,常是一迭声的“僵蚕,僵蚕”,二十多年过去,言犹在耳。 【蚕忌】往昔养蚕的忌禁颇多,如蚕初生时忌屋里扫尘,忌附近舂捣及敲击门窗槌箔,忌哭泣及秽语淫辞,忌未满月产妇作蚕娘,忌带酒入房切叶饲蚕,有的地方,虽邻居也不相往来,禁止陌生人上门,如有冒昧上门者,主妇甚至毫不含糊地把一盆水泼向来人。我小时候,父母育蚕,最严格要求我们弟兄俩的,还是要各自管住自己的嘴巴,特别是烧菜放“酱油”要说放“颜色”,“老姜”叫做“辣烘”,因为,酱、姜、僵三者同音;“天亮”要说“天开眼”,因为亮头蚕是一种常见的蚕病;蚕农“四眠”称“大眠”,因为“四”与“死”谐音,诸如此类,有点像年初一不能说“早”,因为“早”“蚤”同音。其实,吾乡将“虾”说成“弯转”也是与蚕忌有关。清光绪《嘉兴府志》载洪景皓《蚕诗》:“遮莫村儿也解事,暂呼春笋叫钻天。”因为“笋”与“损”同音,而且春蚕时节,正是春笋破土、上市的当令季节,于是干脆发挥想象力,叫它“钻天”吧,倒也不失笋的形象。现在,来自语言的禁忌大多消失了,但是,蚕宝宝上山的时节,整个蚕乡特别安静,大家还是不约而同遵循着古风,而且,整个养蚕过程,杭嘉湖平原上到处可见的轮窑,是明令禁火的。自留地上,如果有桑树,一般都是自觉不打农药,以免毒死蚕宝宝。  含山脚下蚕妇们正在祭拜蚕花娘娘 |

谈谈您对该文章的看法