摘要:除了读书治学之外,星逸先生也不忘搜集故乡的掌故史料和方言俗语,尤其是与丰先生家有关的。一九七五年冬,我在先生的书桌上看到他手录的两副挽联。一副是丰先生的父亲丰斛泉挽杨笑禄的: 乃翁以勤俭起家,娶妻六人

|

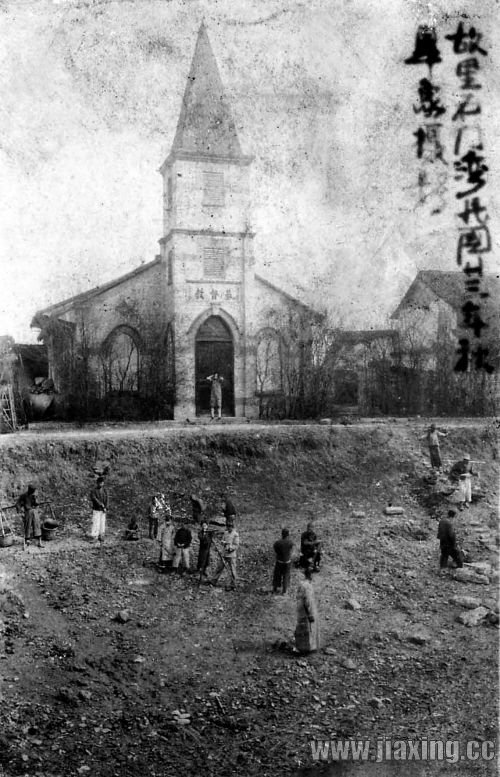

除了读书治学之外,星逸先生也不忘搜集故乡的掌故史料和方言俗语,尤其是与丰先生家有关的。一九七五年冬,我在先生的书桌上看到他手录的两副挽联。一副是丰先生的父亲丰斛泉挽杨笑禄的: 乃翁以勤俭起家,娶妻六人,娶媳六人,独立任劬劳,廿度婚丧完大事; 诸郎皆箕裘肖子,业儒者半,业贾者半,分途并进取,双手名利慰先灵。 另一副为沈春厂(丰斛泉太老师)挽丰斛泉: 忆当年蕊榜开时,乌靴朱帽填闾巷; 看今日蓉城去后,素车白马绝门庭。 我很感兴趣,问先生从何处得来?他告诉我,是与吴鸿初老先生闲叙时,鸿初先生背诵出来,他记录的。 吴鸿初先生是丰先生幼时同学,一直住在石门,对家乡的人文掌故十分熟悉。晚年虽然双目近乎失明,但早年见过听过的东西仍烂熟于心,故能随口背出很多诗文联句来。不过,没有星逸先生的及时记录,这份与丰家有关的重要史料不可能留存至今,因为不久吴鸿初先生就去世了。 星逸先生回故乡后,带回来两本相册,其中一本中有十多帧他一九三四年拍摄的石门旧景。当年正是民国廿三年运河底干涸的大旱之年,这一情景都留在了他镜头之中。这批旧照片非常珍贵,是迄今所能见到,石门年代最早、数量最多的历史照片。 他带回的另一件乡邦文献,是他早年收藏的一通名医夏莘夫勉励弟子黄璞斋的信札。一九四九年五月,丰子恺先生读到后欣然题识: 此吾乡名医夏莘夫先生勉弟子书,心逸仁弟所藏。莘夫先生精勤博览,学术深邃。在吾乡行医,奇方特效,活人无算,至今口碑不朽。盖应用学术于医道,非一般碌碌者可比,乃真所谓技进于道者也。抗战初年,先生于流亡中病逝,此雪泥鸿爪,弥足珍贵矣。 一九七〇年十月,星逸先生将其移赠夏莘夫侄孙夏雨人保存,故今仍留在桐乡。 丰先生去世后,出于对老师的崇敬,星逸先生一直想在故乡石门为丰先生留点纪念物。“文革”结束以后,拨乱反正。被政府征租的张家厅也落实政策,由政府作价收购,先生获得了一笔七千多元的补偿款,在当时可称是一笔不小的款项。于是先生很想用一部分钱去建造一个“子恺文库”,用于收藏和陈列丰先生的著作及有关书籍,也可作为石门镇的图书馆使用。一九八〇年时,星逸先生将这一设想去征求丰先生的女儿陈宝和一吟的意见,希望得到家属的支持。但因形势尚未成熟,陈宝、一吟觉得这一类事必须由政府考虑,不应由个人去筹办。否则一旦再有反复,批判起来个人谁能挡得起。因此,未能支持,劝星逸先生打消此念。  民国二十三年(1934),张星逸拍摄的石门基督教堂。一群测量队员正在干涸的京杭运河底测量着什么。 |

谈谈您对该文章的看法