摘要:养蚕业历来是高照(现高照街道及新塍镇陡门村、火炬村、富园村)农民的主要副业。蚕一年春、夏、秋三季都养,秋蚕还有早、中、晚三批。 蚕靠吃桑叶长大,种好桑树才能养好蚕。一般一亩好的桑园可产二三千斤桑叶,嘉兴本地有句俗语:抬头不见天,每亩产三千。

|

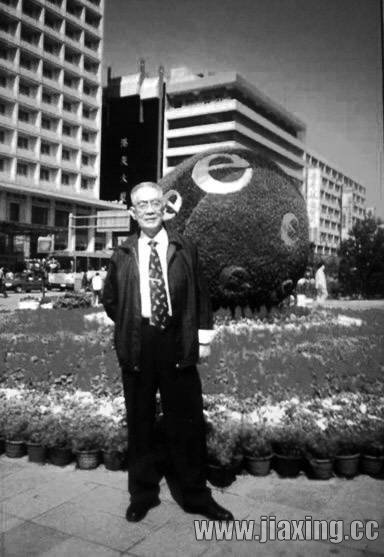

养蚕业历来是高照(现高照街道及新塍镇陡门村、火炬村、富园村)农民的主要副业。蚕一年春、夏、秋三季都养,秋蚕还有早、中、晚三批。 蚕靠吃桑叶长大,种好桑树才能养好蚕。一般一亩好的桑园可产二三千斤桑叶,嘉兴本地有句俗语:抬头不见天,每亩产三千。假如以一亩桑地产二千斤桑叶的话,就可饲养一张半蚕种,到时就可采茧六七十公斤。在劳作时效上,养一期蚕只需26天左右,所以,养蚕业因见效快、收益高而深受农民的青睐。 养蚕业虽是农业生产的一个组成部分,但它和一般农作物的栽培相比较,有它的特殊性。农作物栽培,对一块土地的一熟作物来讲,从种下到收获,面积是不变的。但是养蚕业就不同,小蚕收蚁(指为了饲养孵化的家蚕,用羽毛苕帚扫下蚁蚕并移到蚕座上的操作过程)到大蚕上簇(指把熟蚕捉到蚕簇上的过程),短短的20多天,它的蚕座(供蚕食叶和活动的场所)面积变化很大,以一张蚕种为例,一龄期小蚕时,只需小匾一块,到五龄期时,要扩展到二三十大蚕匾,不到20天时间,蚕座面积竟大了几十倍。一张蚕种的蚕匾放置就要占用几间蚕房。在上世纪六七十年代,以生产队规模经营的情况下,一个生产队都要饲养十几甚至几十张蚕种,饲养到大蚕期时,蚕具、蚕房都成了突出的问题。蚕具、蚕房的短缺成了蚕桑发展的瓶颈,在当时严重制约了蚕桑事业的发展。 由于养蚕收益快,农民喜欢。尤其是1965年起,高照公社掀起栽桑培桑高潮,桑叶多了,蚕的饲养量随之迅速增加,而各生产队的经济实力又不可能大量添置蚕具,更不可能建造更多蚕室。如何在蚕具、蚕室紧缺的情况下,不影响蚕桑生产的发展,成了当时高照公社蚕桑事业的思考热点。正在大家为养蚕量增加与蚕具、蚕房矛盾难解之时,当时高照公社农科站蚕桑干部陈起濂,仔细分析了高照公社养蚕发展情况及发展中带来突出问题,率先提出了解决矛盾的思路——将大蚕移至室外饲养。 经过一段时间的思考和准备,1966年秋季,陈起濂以当时农村的尼龙育秧办法作借鉴,先在卫东大队第一生产队搞秋蚕室外饲养试验。他请该生产队蚕桑队长金永观作助手,选择了一块桑园地空隙,铲平后用细竹竿搭棚,上面用尼龙纸覆盖,将部分大蚕搬到棚里安家。这年卫东一队的秋蚕室外试养共搭了六个大棚,饲养后效果出奇得好。当时,嘉兴地区蚕桑会议正在嘉兴召开。高照公社卫东一队室外养蚕的消息传到大会,立即受到上级领导的关注和重视,大会当即安排与会人员到卫东一队参观,探讨养蚕业的发展趋向。  陈起濂 |

谈谈您对该文章的看法