摘要:道光十六年董棨临本,嘉兴博物馆藏。 版本二 道光十一年(1831)摹本,为董棨六十岁时临摹,现藏于故宫博物院,不全,共计89页,右图绢质,左文纸质,《清史图典乾隆朝(下)》卷中农业篇和民间风俗篇中均有部分选

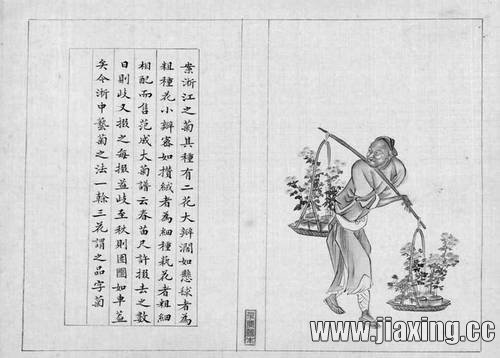

道光十六年董棨临本,嘉兴博物馆藏。 版本二 道光十一年(1831)摹本,为董棨六十岁时临摹,现藏于故宫博物院,不全,共计89页,右图绢质,左文纸质,《清史图典·乾隆朝(下)》卷中农业篇和民间风俗篇中均有部分选录。另外,《明清风俗画:故宫博物院藏文物珍品大系》中也选用了部分图片。《明清风俗画》中提到,“全册无款印。对开缀以小记,分注名物。附页有画家之子董燿题记”。可见,虽然这个版本并非全本,但是图册最后董燿的题记还是完整保留下来的。只是可惜,董燿的原文并未刊印,但是编者还是提到了方薰1779年创作《太平欢乐图》,并进呈内廷,而后“副本留存于家,极少外传。嘉庆十一年(1806年)副本为陈莲汀(即陈铣)以重金购得。道光十一年,方氏弟子董棨受姻亲之托以陈氏所得副本为底本临摹了全册”。这段文字很有可能就是对董燿原跋文内容的概括。 版本三 道光十六年(1836)董棨临摹,该版本是2008年嘉兴博物馆从湖州私人藏家手中征集得来,绢本设色,右图左文,现存图36开,加上最后一开董燿题跋。该版本的骑缝处有长方形朱文印“乐闲临本”。 较之故宫藏本,该版本的左右两页为同一材质,同页装裱,较之前者对折的装裱方式来说,这两个版本颇为不同。更大的不同体现在董燿的题跋中。嘉博版中,董燿提到“陈丈所得之副本忽为黎神取去”,黎神也就是火神,也就是说方薰的副本在陈铣处被焚毁,无法“永宝”,于是从濮氏处借来之前的摹本再次临摹。可见,虽然同为董棨临摹,这个版本是摹本的摹本。 版本四 道光十八年(1838)董棨再次临摹,现藏上海图书馆,为完整版。右图左文,两页中间对折,图绢文纸,装裱方式类似故宫版,每页都有印文,图页钤有“乐闲临本”印(每幅位置不一),文页有董棨的其他名章,该版本有题跋两则,比较详细介绍了流传情况。 首先是董燿的跋文。他交代了方薰副本在陈铣绿天书舫收藏了若干年后,“忽为吴回取去”,所以这个版本是借了松月寮濮氏暨禾郡陆氏(很可能就是版本一的所有者)家藏,董棨再次照着自己之前的摹本,临摹了全册。所以,和嘉博版一样,上图版也是摹本的摹本。第二段跋文更加晚近,作于1950年元旦,作者是嘉兴人陶昌善,是一位民国时期的收藏家,文中,他感叹“太平之世,文士墨客潜心书画,累月经年,方克成此。今值文化衰颓之日,书画碑板无人问津,余以乡贤之遗作,堪为我邑之文献,廉价得之,方私心窃喜”。可见,在他眼中,这套反映乡邦风俗的图册,是非常重要的。 |

谈谈您对该文章的看法