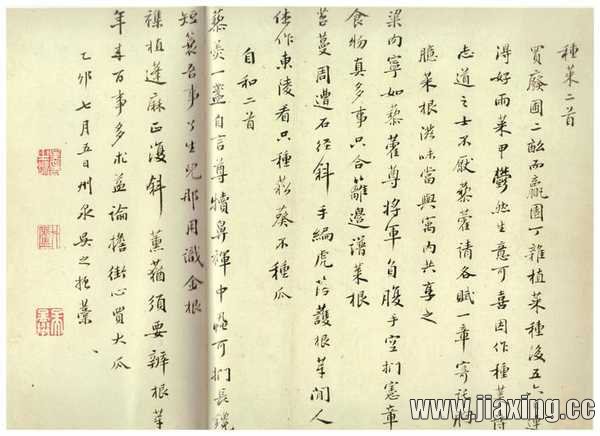

摘要:吴之振《种菜诗》手迹 归去诗情殊跌宕,春来酒量亦峥嵘 在《黄叶村庄诗集》中,这次北上的诗写到《连儿窝》便戛然而止,紧随其后的一首为《与马问答诗四章》,已是次年返程时所作。有意思的是,连儿窝以后的行程正

吴之振《种菜诗》手迹 归去诗情殊跌宕,春来酒量亦峥嵘 在《黄叶村庄诗集》中,这次北上的诗写到《连儿窝》便戛然而止,紧随其后的一首为《与马问答诗四章》,已是次年返程时所作。有意思的是,连儿窝以后的行程正可以从这些返程时所作的作品中得到弥补。 据《与马问答诗四章》的小序可知,吴之振于来年的二月十六日“自崇文门出城”,先是坐马车,后改为“舟行”。其《舟行第一日》诗云: 蘸堤新柳未毵毵,扑面和风意已酣。 我赋归欤迟燕子,输他社日到江南。 旅居京华约半年的吴之振归乡之心切,溢于言表,又恰逢收到千里之外的家书并吕留良的手札,“刺刺深闺苦劝归,殷勤老友念同衣”,所以恨不能在社日那一天就赶回家中。 出了北京城后,吴之振须到通州张家湾上船南归。张家湾作为京杭大运河的北端起点,自辽金以来因通惠河的开凿和潞河通运而逐渐发展成为重要的水陆交通枢纽和物流集散中心,所以有“大运河第一码头”之誉。 进入天津境内的运河后,吴之振沿途作有三首诗,分别为《过阳村微雨》《桃花口看落日》和《行船号子》。《过阳村微雨》中的“阳村”应为杨村之误,即今天津市武清区杨村街道。桃花口在今天津市北辰区北仓镇桃口村,元代至元时设有驿铺,到了明清时代已是远近闻名的水陆码头。吴之振在《行船号子》的小序中说: 自张家湾至天津,通惠河二百四十里,沙渚壅塞,行舟甚艰。长年三老高声呼唱,使齐其力弗后先,敛其气弗腾跃,专其心弗散佚。一夫唱字,群夫和声,名曰“打号子”,其声酣喧径率,弗若吴歌婉转可听也。 小序中的“通惠河二百四十里”亦是吴之振的误记,从张家湾至天津的这一段当为潞河,即所谓的北运河。这段水路因“沙渚壅塞,行舟甚艰”,所以船上常年雇有三老负责“打号子”。在吴之振看来,这号子声实在不如老家的吴歌婉转悦耳,殊不知是强烈的思乡之情在作祟耳。 吴之振曾在天津的静海过夜,据《宿静海闻歌声有感》可知,他是住在船上的,醉意阑珊之时,一阵突如其来的琵琶声“无端触耳增凄绝”,扰得诗人无法安眠。 此次返乡,一路诗酒慰愁肠,酒量也越来越大。进入河北省境内后,所作的《晓泊青县》最能透露他彼时的心境,其中“归去诗情殊跌宕,春来酒量亦峥嵘”,情意动人,俨然名句。 再往前便又写到了连儿窝、桑园等处,新作之诗的题目中也多有“重过”字样。离家越近,乡情更怯,故乡的风物也如滔滔的运河水流一般在他的心中起伏跌宕。一组《六忆诗》写到桑葚、梅花、风筝、黄鹂、笋、海棠,无一字不打上乡情的烙印。 吴之振于康熙六年(1667)的春夏之际回到家中,回首此次北游,所受运河之惠实多。南归路过扬州时曾有感而发,作《泊扬州有感》诗道: 千古兴亡一叹嗟,那堪回首听悲笳。 伤心呜咽邗沟水,血泪斑斑几道斜。 把月吟风是也非,千年化鹤定来归。 凭栏自有无穷意,不向红桥吊落晖。 “邗沟”即淮扬运河,春秋时为吴王夫差所凿。吴之振于此发思古之幽情,似乎是想要对修建者的功过是非来一番新的评价。只是言语含蓄,不如皮日休《汴河怀古》中“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波”那般惊世骇俗罢了。 数年后,吴之振又于康熙十年(1671)带着刚刊刻出来的《宋诗钞》开启了他的第二次北游,但这一次不再细写来回路上的见闻,而是把笔墨更多地用在了与京城内诸多名公巨卿的交游唱和上,从而谱写了一段风雅绝代的诗坛佳话。 |

谈谈您对该文章的看法