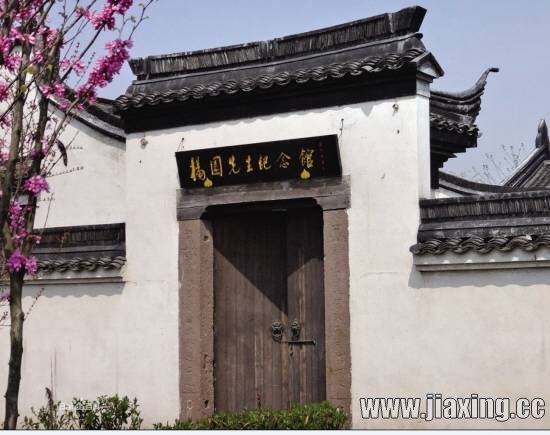

摘要:照片由杨园先生纪念馆提供 一个人去找寻杨园先生的遗迹,只是想确认一下这个昔日的炉头确实已经湮灭无闻了。 这里更早称柞溪,大致是种柞养蚕之故,溪岸两侧柞荫茂密而得名。这是读书人的方式,荷锄肩担的农人挑夫大概不晓得附庸风雅,只见得这地界上有冶坊

照片由杨园先生纪念馆提供 一个人去找寻杨园先生的遗迹,只是想确认一下这个昔日的“炉头”确实已经湮灭无闻了。 这里更早称“柞溪”,大致是种柞养蚕之故,溪岸两侧柞荫茂密而得名。这是读书人的方式,荷锄肩担的农人挑夫大概不晓得附庸风雅,只见得这地界上有冶坊火炉,便以“炉头”称之,相沿承袭,炉头的名称就叫开了,“柞溪”只好印到故纸堆里去了。今人不知其详,而其时浙西一地,唯炉头开炉冶炼,兴盛年时,冶炉五六座,三日一炉,一炉出锅釜五百,行销江浙,声名远播。陈沄在《柞溪棹歌》中记载:“家住炉溪曲水前,铸金成釜旧相传。沿塘时有商船泊,夜半惊看火烛天。”大概可以想见其盛极一时的情景了。 我只看到一条浑浊的河道,突突突的驳船沉闷地行驶在河面上。没有柞树,也没有见到丝毫冶坊的痕迹。一条旧街道,还有一片簇新的街区,阳光下光挞挞刺眼得很,少了一点小集镇的温馨记忆,也不需要发什么兴衰之叹,见得多了,也就麻木了。 从镇上退出来,沿桐乌公路往南,指示牌上指引,西向杨园,往东是皂林。 我很晚才晓得杨园先生,是在秀州书局出的一套藏书票上,与吕晚村先生同列,有《补农书》传世。蘅山兄开书店那会儿,里屋墙角立一小书架,所列书籍非但不出售,还不与出借,其中便有《杨园先生全集》几厚册。我不曾翻阅过,却陡然感到先生的不一般了。才知道杨园先生的故园就在城北,咫尺之遥罢了。 |

谈谈您对该文章的看法