摘要:香灰桥是俗名,本名叫相福桥,因这一带多水,有时也写作“湘福桥”。它是一座小巧玲珑的单孔石拱桥,南北向,长仅五六米,宽约1.5米。

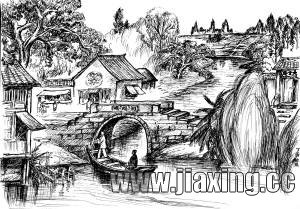

马鸣香灰桥头 马鸣是水乡,历史上大小桥梁无数,现尚存古石桥七座。说起这座香灰桥,恐怕早就湮没在人们的记忆里,哪怕年过花甲之人都不太清楚它曾经的模样,更不用提桥边的那些陈年旧事了。 香灰桥是俗名,本名叫相福桥,因这一带多水,有时也写作“湘福桥”。它是一座小巧玲珑的单孔石拱桥,南北向,长仅五六米,宽约1.5米。桥身不高,两边各有石台阶三步。桥面两边各放有一块长条石当栏杆。桥洞很小,只能容纳一艘农家船通过。桥始建于何时不详。 明清时期,整个马鸣村被东西向的寿溪(现称庙前河)分为南北两片。北片称为上字圩,南片称为下字圩。马鸣老街位于下字圩,它的北端是步云桥(俗称马鸣庙桥),桥北是马鸣庙;它的南段一直要延伸到这座香灰桥,桥南也有一座庙宇,叫大士庵。不仅如此,位于香灰桥头的这段马鸣老街自古就是马鸣村集市的“闹市区”。 关于大士庵,清嘉庆和光绪年间编纂的两本《石门县志》都有记载,曰:“大士庵在十六都十图。”当时的十六都十图就是现在的马鸣村一带。清末至民国时期,大士庵共有殿堂三进,主供马鸣大士等。马鸣大士,据说是南宋康王赵构对马鸣王菩萨的册封之名,也就是蚕花娘娘。马鸣是著名蚕乡,每当蚕花胜会或逢年过节,四方香客来往于街北端的马鸣庙和街南端的这座大士庵,祈求蚕桑丰收,热闹非凡。远道而来的商贾从香灰桥北堍的石埠登岸做起他们的生意。街道两边自然是店铺林立,叫卖声此起彼伏,形成了一道独特的风景。 各种店铺主要集中在香灰桥的北侧,沿街而设。民国至新中国成立初期,这里尚有南货店3家,分别是刘娘娘南货店、陈先生南货店、楼祥荣南货店;面店2家,分别是孙师傅面店、汤师傅面店;剃头店先后有4家,分别是江正官剃头店、商寿剃头店、朱雪荣剃头店、何良钜剃头店;此外还有金宝尊裁衣店、孙阿顺棺材店、豆腐店、卖肉店等等,以及茶馆数家。 其中孙阿顺祖籍萧山,师从洲泉汪锡仪。汪家祖籍安徽休宁,从事木头生意,在洲泉镇上开有一家木行。孙阿顺得知马鸣老街香灰桥头人气很旺、生意比较好做,于是便在此开店、安家。何家祖籍诸暨,抗战时期来到马鸣。所谓“剃头担子一头热”,何家祖上经营剃头业,他们是挑着剃头担来马鸣的。还有,楼家是余杭博陆人,何时来马鸣不详;商寿据说是马鸣南面孙家埭人,因耳朵不大好使,人称聋子商寿;朱雪荣是马鸣村高桥头人,人称亚麻子。 1964年,拆香灰桥,石料用作修建马鸣村鸭子港机埠。香灰桥被拆后,在原桥址处填坝用于通行。后来连香灰桥北堍这一段老街上的石头也被人挖走,移作他用,原在此处的各家店铺逐渐关停或迁至别处。上世纪60年代,桥南的大士庵被拆。到了上世纪70年代,连桥下的香灰桥港也被填满。至上世纪八九十年代,马鸣老街的南段,即原香灰桥头的那一段老街除原孙家房子尚存外其余几乎全无,变成了一片桑树地。如今,我们所看到的马鸣老街,其实只是这整一条大街的北段部分。 近来,随着马鸣老街的开发和建设,各界要求还原老街南段的呼声越来越强烈。在有关部门的指导下,目前老石头铺就的街面已经完工,两边仿古建筑正在修建,各式店铺逐渐开办,附近还建起了土菜馆、活动中心、卫生服务站等,恢复往日的“闹市区”估计不远了。只是,那座本该有的“地标”建筑——香灰桥,随着原河道的填埋和上面乡村公路的修筑,恐怕将永远归隐于历史的尘埃,香灰桥正如它的名字一样灰飞烟灭了,如今旧迹难觅,不免可惜。 |

谈谈您对该文章的看法