摘要:清朝乾隆皇帝曾六下江南,把南巡作为人生中的一件大事,这样既可饱览江南的水乡美色,又可察悉地方官吏是否有不法之举,水利工程是否安然无恙,正如他在《御制南巡记》中写到的:予临御五十年,凡举二大事,一曰西师、一曰南巡。乾隆皇帝六次走运河光临嘉兴

|

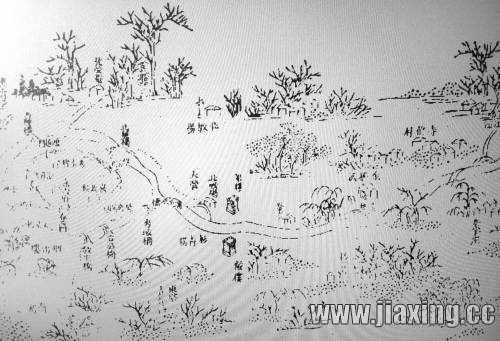

清朝乾隆皇帝曾六下江南,把南巡作为人生中的一件大事,这样既可饱览江南的水乡美色,又可察悉地方官吏是否有不法之举,水利工程是否安然无恙,正如他在《御制南巡记》中写到的:“予临御五十年,凡举二大事,一曰西师、一曰南巡。”乾隆皇帝六次走运河光临嘉兴,而进嘉兴府城之前,基本上都要在嘉兴市区临近端平桥的运河西边的北教场驻跸一晚上,次日一早启程进嘉兴城。人们因此把这个北教场称为“乾隆御花园”。 我在清光绪《嘉兴府志·临幸程站图》中看到,北教场的位置和标注着“杉青闸”的位置隔着一条运河,在临近端平桥的运河西边,这里房屋密布,应是当时驿站住宿之处,教场练兵处还要稍远些。这里离百步桥不远。北教场在明代就已存在,明嘉靖三十五年(1556)八月,浙直总督胡宗宪在平湖乍浦附近的沈庄大败倭寇,歼灭倭寇2000余人,胡宗宪在嘉兴北教场将擒获的倭寇头目陈东、叶麻、辛五郎斩首,大快人心。清代,因为周围有大湖,这个北教场作为训练水军之用,宽阔的场地也可作为步军骑射之所。当时乾隆南巡时,水路一般每隔六七十里,就要设立一个大营,以便皇帝及随从人员休息之用。乾隆从江苏吴江南斗圩大营启程至北教场大营为六十四里,北教场周围空旷,于安全保卫也方便,因此成为乾隆驻跸于此的最佳场所。 《嘉兴府志·巡典》载,乾隆曾于乾隆十六年(1751)、乾隆二十二年(1757)、乾隆二十七年(1762)、乾隆三十年(1765)、乾隆四十五年((1780)、乾隆四十九年(1784)六下江南。其中有十次(包括回程)就驻跸在北教场大营。其中第一次下江南的路线为:“乾隆十六年二月,南巡至苏州府吴江县南斗圩大营,启銮至嘉兴府秀水县北教场大营驻跸。驻跸次日启,銮经嘉兴府城,幸烟雨楼、三塔寺至桐乡县石门镇大营驻跸,又次日启,銮幸杭州。三月,回銮至嘉兴,驻跸如前。” 第一次南巡的排场十分隆重,同行的有皇太后钮祜禄氏、皇后嫔妃,还有随从大臣、侍卫人员,共2000余人,前呼后拥,浩浩荡荡。沿途地方官员争相献媚,奇珍异宝,竞相献上,只是苦了老百姓,直弄得民间怨声载道,叫苦连天。乾隆此后五次南巡的行经路线也大致相同。北教场大营成为乾隆南巡驻跸最多的一个场所。 乾隆南巡,当地官员是丝毫不敢怠慢的,必定要提前一天出境接驾,也就是提前乘船赶到浙江与江苏交界的王江泾长虹桥水域接驾,因此也有了清咸丰年间嘉兴画家顾梁的画作《虹桥画舫图》,画中水上官船的热闹场景,也真实地反映出当时乾隆下江南官员接驾的场面。 嘉兴地方官员将乾隆接驾后,引导前往北教场大营休息,第二天还要陪同皇帝观赏烟雨楼等地,最后送到嘉兴与杭州的交界处,这才算任务完成。乾隆四十五年(1780),乾隆第五次南巡驻跸在北教场大营,诗兴大发,提笔写下了《驻浙江水营》:“江南水营屋三间,已谓不当心踖踧。浙江水营倍过之,点缀亭台及花木。争强长此竟安穷,今驻明发只一宿。未曾预戒吾之过,实不思及此预督。将求吾喜喜何曾,益觉怦怦增鞫恧。”在这首诗中,乾隆感到前面经过的江苏水营屋子已经够大够多了,可嘉兴北教场大营设置的场所更奢华,建造的御花园亭台楼阁、花草葱茏真是浪费。自己也只住一个晚上,看到这种景象,自己越发感到“怦怦增鞫恧”的惭愧啊。 虽说乾隆驻跸北教场大营仅一晚上,可朝廷中的大臣一定要在此处建成一个乾隆喜欢的御花园。就在乾隆第一次下江南时,朝廷就给嘉兴地方官下谕,要求在北教场大营将乾隆驻跸处的御花园按照要求建好,“地基计广二十二亩一分八厘五毫,石岸计长七十二丈六尺,外宫门,内宫门,御座,御书房,照厅,左右回廊,照壁,小花园。”御花园中要奇石罗布,佳木葱茏,一定要情趣盎然,还要种植各类名贵树木,放置各色山石盆景。因为乾隆喜欢作诗,御花园还要为他赏花探幽、吟诗作赋、挥毫泼墨提供便利条件。 时代的变迁,特别是十九世纪五十年代开始的太平天国运动,清朝廷岌岌可危,皇帝在皇位上都有点坐不住了,地方官员们更是惴惴不安,嘉兴北教场大营也就荒芜起来,以后逐渐变成了农民的菜地和稻田。上世纪五六十年代起,此地开始陆续建起工厂和居民住房。随着改革开放的深入,原先的嘉兴北教场大营早已成为繁华的市区一部分,幸福的居民享受着新时代美好的生活。  图为清光绪《嘉兴府志》标注的嘉兴北教场地图 |

谈谈您对该文章的看法