摘要:最近一段时间,有关项家(天籁阁)的书我看过几本,大致是这样几本:一本是韩国学者郑银淑写的。

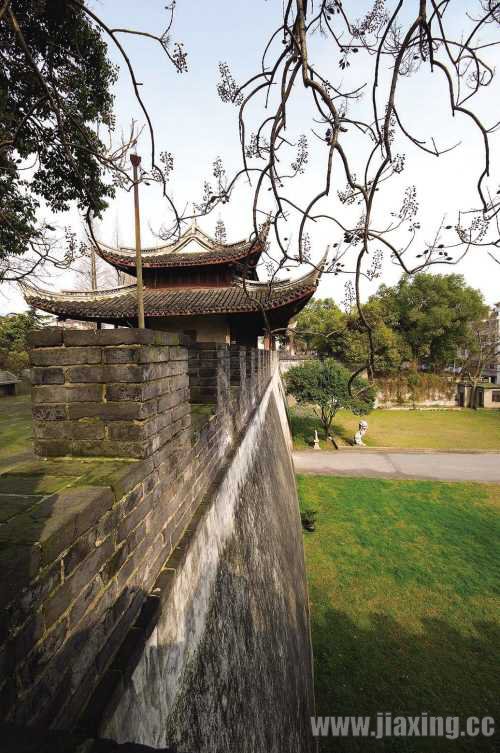

子城 最近一段时间,有关项家(天籁阁)的书我看过几本,大致是这样几本:一本是韩国学者郑银淑写的。她写了一个有关项元汴天籁阁的收藏情况及其艺术,为研究项元汴天籁阁的首部专著。接下来,专著方面,还有美术史学者、画家封治国先生的《与古同游——项元汴书画鉴藏研究》,嘉兴市图书馆副馆长沈红梅的《项元汴书画典籍收藏研究》,单篇方面呢,我也看了一些,比如陈麦青《随兴居谈艺》中的“关于项元汴之家世及其他”一文,最近报纸上,宁波作家赵柏田写的《古物的精灵——明代嘉兴传奇》(编者按,刊发《江南周末·人文地理》时,副题为编者所加),专题讲到项家以及天籁阁。诸位已经对天籁阁熟悉了,对项家的收藏也熟悉了,所以我讲的过程当中,有不对的地方欢迎大家指出来与我交流。我今天就讲讲看了这些书和文章中我认为有欠缺的地方,我要补充一点,或者修正一点。在讲天籁阁之前,我想简单地讲一讲有关嘉兴建城的历史,因为我今天所讲的有些内容,牵涉到有关地名和嘉兴城市的历史。 嘉兴的建城,现在有根有据,有遗迹的,就是府前街的子城,这是大家都看到的。那么子城是啥时候建的呢?据地方志的记载,在三国·吴黄龙年间,也就是公元二二九年至二三一年这三年。以前我给几个朋友提出建议,作为一个老嘉兴,作为一个嘉兴城市的居民,新居民也好,老居民也好,对这个城市历史要有所知。以吴黄龙三年为建城的开始,我们嘉兴建城的历史到二〇一六年是一千七百八十五年。把建城的历史定下来以后,我们可以搞一个建城的节庆活动。说到节庆活动,这里容我多说几句:从二〇〇〇年起头,嘉兴创办“南湖船文化节”接连三年,到二〇〇三年改名为“中国·嘉兴江南文化节”,这样一改似乎气魄大了点。到二〇〇七年附加了一个“五芳斋之月”,这或许跟企业赞助有点关系吧。从二〇〇九年至今又改名为“中国·端午民俗文化节”,由文化部、浙江省人民政府领衔主办,其主题活动词先后有“过端午,到嘉兴”,“嘉兴端午·中国味道”云云。这大概跟旅游更贴近了。今年六月,嘉兴民间人士发起举办“菖蒲节”,又有为千百年名果槜李设定“生日”的说法,真是“为侬情切”呀。种种现象表明,十六年来,政府方面和民间百姓都有重现嘉兴历史文化的想法,并且为之倾注心血、精力和财力。 还是说说嘉兴的建城史吧。嘉兴在公元二三一年建造子城,而在这之前,公元前二二一年,秦始皇灭六国统一中国以后,把全国分成三十六郡,嘉兴属于会稽郡。嘉兴与海盐都是全国最早设立县的,嘉兴叫由拳县,海盐叫海盐县。由拳县的县城在哪里呢?现在也没有考据出来,有一种讲法,由拳县城应该是在硖石与屠甸之间。这个也只是推想,没有挖掘出东西来。按照王国维的要求,两重证据:一是文献记载,二是考古挖掘,如果在这个遗址上挖出东西,比方城墙的遗迹或者城砖,上面刻字的,那么就可以确定由拳县的城址在什么地方了。这些到目前为止都没有发现,只好存疑了。但是嘉兴可以确定,因为有子城在。并且从那时起,或者稍迟一些,晋以来至今历代都有诗文、笔记、地方志的记载,从未间断过。至于为什么在嘉兴建城?据说由拳这个地方野稻自生,等同于天降祥瑞,是喜事,于是吴大帝孙权就把由拳县改为禾兴县。讲到这里,我就有一点与地方志不同的看法。一直以来嘉兴人以“野稻自生”引以为豪,多好的地方啊,土地肥沃,水草丰美,稻子不用播种自己长出来了,而且长得那么好,《三国志·吴书》上还有一句话,说“有野蚕成茧,大如卵”。野蚕结的茧子像鸡蛋那么大。实际上按照常识来讲,恰恰说明我们这里是没有开发的地方,非常荒凉,所以呢有野稻丛生。因为我当过知识青年,农村里没少蹲,蹲了十年,做十年农民,获知了一点农耕常识。如果这个地方早就开发了,稻麦丰收,是找不到野稻的。农民在稻田拔草的时候都会拔光的,野稻长的谷穗小,留着它影响粮食增产。公元二三一年建城,是非常小的一个城,城墙的高和厚都是一丈二尺,城周长二里十步。城的遗迹就是我们所见到的荣军疗养院的位置,现在面积缩小了,在改革开放之前大约是七万多平方米,相当于一百多亩这样的一个地方。 |

谈谈您对该文章的看法