摘要:从对“命”的理解和把握来看,袁了凡一生中有过两个有趣的关键性时刻

|

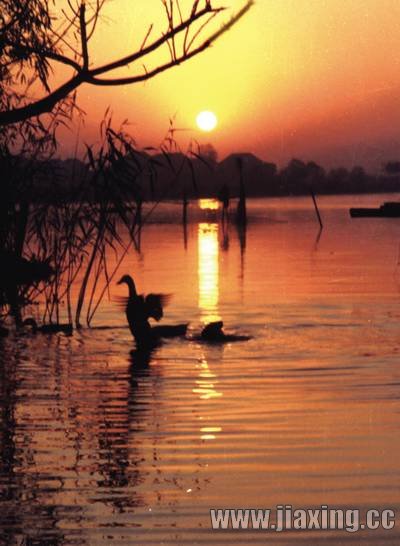

在栖霞山 从对“命”的理解和把握来看,袁了凡一生中有过两个有趣的关键性时刻。或者说,他的人生机缘飘忽而至。 在求学的早年,第一个给他规划人生的是母亲:余童年丧父,老母命弃举业学医,谓可以养生,可以济人,且习一艺以成名,尔父夙心也…… “老母命”三个字,可以看出这位老妇人坚强的意志和决绝的态度,以及对家族和子女难得的清醒认识。当然,细究起来,真正规划了他人生的其实是袁了凡已经过世的父亲,因为据他的母亲说“尔父夙心也”。有此“夙心”,袁了凡便主要走上了“从医”之途。 可是有一天,他遇到了一位仙风道骨的云南孔姓老人,此老得“邵子皇极数”的正传,能卜未来,能测吉凶。这个孔姓老人成为第二个规划袁了凡人生的人:子仕路中人也,明年即进学,何不读书? 袁了凡“试其数,纤悉皆验”,于是“遂启读书之念”。 接着,孔姓老人预测了袁了凡的求学之路:县考童生,当十四名;府考七十一名,提学考第九名。果然,明年赴考,“三处名数皆合”。 更可怕的是,孔姓老人进一步预测了袁了凡的全部人生:某年考第几名,某年当补廪,某年当贡,贡后某年,当选四川一大尹,在任三年半,即宜告归。五十三岁八月十四日丑时,当终于正寝,惜无子。 袁了凡对这一切都“备录而谨记之”。此后果然如孔姓老人所言,一直到当了贡生,步步行来,丝毫不差,全被命中。当了贡生之后,袁了凡进入京城一年,“终日静坐,不阅文字”。《立命篇》中袁了凡虽然对此记述颇为简略,可是从字里行间不难看出,当一个人的后半生如此精确地“被确定”后,人生陡然失去了神秘性和内在的全部意义,一切已经了然在胸,人又“何为”?袁了凡本非圣人,其资质不过略高于普通人,对人生热情的丧失,导致了他的“无为”。 所幸,一年后,一五六九年,时年三十七岁,他去南京国子监读书。在进国子监之前,他先去栖霞山,拜会了当时的得道高僧云谷禅师。当时,出现了一个有意思的场景,他跟云谷禅师对坐一室,三天三夜,不曾合眼。  汾湖晨曦 |

- 上一篇:善书大家袁了凡(上)

- 下一篇:一代笛王许鸿宾(上)

谈谈您对该文章的看法