摘要:从1981年至1991年(即中国共产党建党60周年至70周年)的十年里,笔者因工作需要曾先后四次与同事一起拜访、采访过王会悟老人。

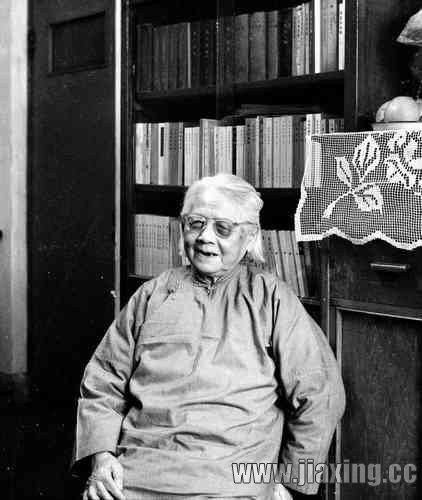

嘉兴1921·狮子汇群雕之王会悟 从1981年至1991年(即中国共产党建党60周年至70周年)的十年里,笔者因工作需要曾先后四次与同事一起拜访、采访过王会悟老人。 这四次访谈围绕两个关键词“茅盾”和“建党”。 “茅盾”包括茅盾少年时代作文的“劫后”重现和手迹甄别;乌镇茅盾故居的修复和文物征集;茅盾家事及与王家关系等。 “建党”包括王会悟早期的进步活动;中共“一大”前后王会悟以联络后勤和会议警卫为主的贡献;新中国成立前后王会悟的崎岖坎坷人生道路;向王会悟通报嘉兴“我为南湖增光辉”集资兴建南湖革命纪念馆活动及邀请她参加中国共产党成立70周年大会等等。 当年访谈的具体内容,可以立体勾勒出王会悟的“人设”轮廓:中共“一大”卫士、南湖红船“舫娘”;建党元老夫人、文学巨匠表姑;“五四德赛”青年、妇女解放先锋。当年访谈也证实,中共建党先驱的“初心”,的确出于“人民至上”,而不是后来被有些人异化成的“权力至上”“面子至上”或“领导至上”。所以我认为纪念建党百年的最佳献礼,毫无疑问应该实实在在践行“人民至上”的“初心”,以告慰前辈。 一 第一次拜访、采访王会悟的时间为1981年9月15日晚上,地点在北京市和平里14区14幢3单元202室,当时笔者在桐乡县委宣传部工作,同行者有时任桐乡县委宣传部副部长兼县文化局局长吴珊和县委办副主任魏棣华。 那时刚结束持续十年的“文化大革命”,党的十一届三中全会把党的工作重心从阶级斗争转移到以经济建设为中心,开始全面拨乱反正。1981年2月,桐乡宣传文化系统在清理归还“文革”中“四旧”财物时,发现了茅盾(沈雁冰)少年时代的两册作文(封面称“文课”)。当年3月27日,一代文学巨匠茅盾在京病逝,这两册作文失去了让主人亲自辨认、甄别的机会。 此时,桐乡县的领导办了两件事:一是实质性启动乌镇茅盾故居的住户搬迁、旧屋修复和文物征集工作。由分管副县长朱国勤召集县委宣传部、县府办和县文化、财政、房管及乌镇当地负责人现场办公,初定故居建筑物范围(即扩大至立志书院和文昌阁),成立茅盾文物征集办公室,放在桐乡县文化局。二是决定向省里汇报后,由省政府办公厅和省文联出具介绍信,于9月7日派我们三人携带茅盾两册作文原件赴京复制副本,走访有关部门汇报故居修复、文物征集工作,并请茅盾家属、秘书和相关专家甄别。 抵京后,我们先后走访了全国政协办公厅、文化部、中国文联、国家文物局、人民文学出版社等单位,拜访了文化部顾问夏衍、中国文联副主席阳翰笙、中国摄影家协会主席徐肖冰和茅盾之子韦韬以及王会悟等同志。 9月15日晚饭后,我们来到和平里的王会悟家。83岁的王老上穿灰色大襟夹衣,戴着眼镜,靠坐在客厅书橱前的木椅上。虽一头白发,但她身板硬朗,声音响亮,记忆力强,应答敏捷,表述清楚,十分健谈。 这次拜访前后持续两个半小时,王老女儿李心怡始终陪伴。王老先听取关于乌镇茅盾故居修复、文物征集和茅盾少年时代作文“劫后”重现的情况通报。当看到两册“文课”影印件手迹时,王老双眼放光,十分肯定地判断,这是70年前比自己年长两岁的姑表侄子雁冰的习作。  1981年9月15日,一访王会悟 |

谈谈您对该文章的看法