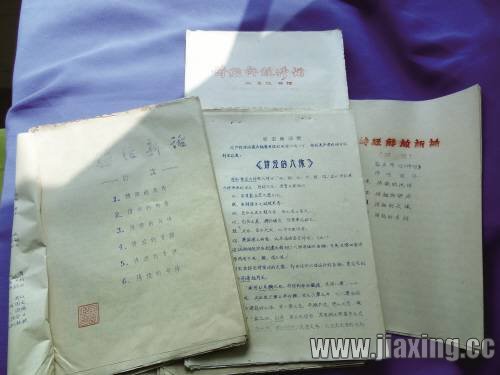

摘要:部分蜡笔刻印的张星逸《诗经》研究文章。 五、晚年心血 星逸先生回故乡定居后,治学转到了《诗经》研究上,这项工作持续了十几年,几乎伴随他走完晚年的全部历程。 《诗经》是先秦的文学瑰宝,比元明的戏曲要提早近

部分蜡笔刻印的张星逸《诗经》研究文章。 五、晚年心血 星逸先生回故乡定居后,治学转到了《诗经》研究上,这项工作持续了十几年,几乎伴随他走完晚年的全部历程。 《诗经》是先秦的文学瑰宝,比元明的戏曲要提早近两千年。我问过先生,怎么会放下元曲,就直接去攻研《诗经》?先生说转治《诗经》确实事出偶然。在“文革”前的一九六五年,有位浦东张桥的文学爱好者,购了一本一九六二年人民文学出版社出版的《诗经选译》,因读不懂来请教他。他展阅后,就发现注释和译解都存在问题。由此开始留意《诗经》的各种选本和译本,发现国内流行的只有三种选本。而日本不仅有多种选译本,且早就出版了三种全译本。于是决定把它作为一个课题来系统研究,并完成中国自己的全译本。 在石门这样的小镇,研究《诗经》的条件是很差的。当时基本借不到与《诗经》有关的图书资料。星逸先生自己从上海带回来的资料,主要有中华书局一九三五年重印《古今图书集成》的《诗经卷》,另有一九五七年上海古典文学版《国风选译》,一九六二年人民文学版《诗经选译》。每次回上海,都要设法借一些资料回来。 更麻烦的是当时政治环境并不利于《诗经》研究。在大破“四旧”的氛围中。线装书几乎被认为是封建旧思想的载体。孔子是被批判的对象,《诗经》还能当经典来阅读吗?很多人,包括基层干部说不清《诗经》是不是属于“四旧”。为了能继续研究,为了尽量减少对他研究《诗经》的政治干扰。他不得不从伟大领袖的著作和讲话中寻找有关《诗经》及传统文化的片言只语,来构筑一道政治保护层。 就在这样的环境里,先生陆续写出了《诗经新话》六篇: 一、诗经的流传 二、诗经的诗序 三、诗经的六体 四、诗经的音韵 五、诗经的古讲 六、诗经的今译 |

谈谈您对该文章的看法