摘要:【印象】 一生恭俭让 父亲以猪头肉,三不精自比,喜爱书法,正、草、隶、篆等各体均写;喜欢绘画,山水,花卉;研究戏曲,喜弹琵琶、三弦,也吹箫;攻读中医理论,为人诊脉、开方;读书时期还是足球场上的铁后卫他

|

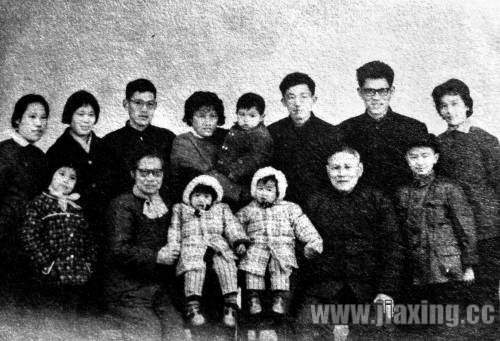

【印象】 一生恭俭让 父亲以“猪头肉,三不精”自比,喜爱书法,正、草、隶、篆等各体均写;喜欢绘画,山水,花卉;研究戏曲,喜弹琵琶、三弦,也吹箫;攻读中医理论,为人诊脉、开方;读书时期还是足球场上的铁后卫……他早年以诗人自诩,潜心文学研究,不想晚年却以书法留名,故而临去世前连声长叹:“真可谓一事无成,一事无成啊!”——陆昭徽 1941年11月,长子陆昭徽的出生,为饱受磨难的陆维钊家带来了久违的欢乐。43岁得子,陆维钊内心感到无限温暖。那时,他应校长江学珠之邀正在松江女中教授国文。 但时局艰险,物价飞涨,负担沉重。当年12月8日,太平洋战争爆发,日军占领了租界,松江女中被迫第二次停办。没有了生活来源,陆维钊一度依靠朋友接济和鬻字卖画勉强维持一家生计,但断然拒绝了汪伪政府的邀约,宁死不食周粟。 在陆昭徽的记忆中,父亲平时口中总念念有词,说的是平湖乡音,又自成曲调,仿佛在唱山歌。听得多了,昭徽才明白,原来父亲是在吟诗,或是推敲自己的新作。陆维钊一生留下来的诗有一千余首。1918年,19岁的他登临宝石山,俯瞰西湖,写下了“曾记狂吟登绝顶,万山青拥一诗人”的诗句。晚年,他在病榻上回顾一生,写下了“依旧诗人,江水东流不忍听”之句。 早在南京高等师范求学时,陆维钊就参加了吴梅发起的人文学社“潜社”,与赵万里、王季思、唐圭璋等人郊游联欢、填词谱曲。后来逃难到上海,又与胡士莹一起加入了词人集社“午社”。正是在这里,陆维钊认识了叶恭绰先生,并开始协助他编撰《全清词钞》。 “父亲早年的诗词,既有忧国忧民之作,也有抒情表爱之语。‘文革’开始后,他整理出一部分诗稿,包括多年来写给母亲的‘两地书’,都让妹妹昭蓉每天清晨生炉子时分批偷偷烧掉了。”正因如此,他们兄妹几个整理出版《陆维钊诗词选》遇到了极大的困难,不得不挨个查阅其生前写给好友的信札,以及赠给他人的书作等资料。 陆维钊不仅自己喜爱传统文化,一开始也以旧派作风教育子女。昭徽5岁时,陆维钊就教他认字,继而要他背《三字经》,也教他写毛笔字,要求每天临一页帖,要横平竖直,笔笔有力。这一要求延续到1951年,陆维钊从苏州华东革命大学学习回来以后,整个人大变:衣着由长衫改为中山装,写字由毛笔改为钢笔,也不再要孩子背古文、写毛笔字了。 陆昭徽初中时学习成绩一般,陆维钊没有训斥;高中时明显进步了,毕业考门门满分,他也不怎么表扬。但对儿子死读教科书,语文学习时又是分析课文段落大意,又是分析句子语法结构,不以为然:“人类是先有语言,再总结出语法规则的。”他主张背诵范文,认为这才是学好语文的关键。 陆昭徽说父亲非常重视“尊师”传统。他上大学后,每逢假期回杭州,父亲都要提醒他去看望小学时的启蒙老师。他还经常提及自己的诸位老师。“父亲的师辈竺可桢、马一浮、张宗祥等,我都随他前往拜谒过,他都要我行太老师礼。”  |

- 上一篇:唐纪勋创办竹林启蒙书塾

- 下一篇:住古庙 画荷花 个性孤介的诗人薛廷文

谈谈您对该文章的看法