摘要:巴金记录民族苦难史 (祖籍嘉兴,作家、翻译家,无党派爱国民主人士) 《呐喊》的发行人是巴金。 《呐喊》出了两期,更名为《烽火》。茅盾离开上海后,巴金成了《烽火》的实际主编,也是主要撰稿人,共刊发了杂感、

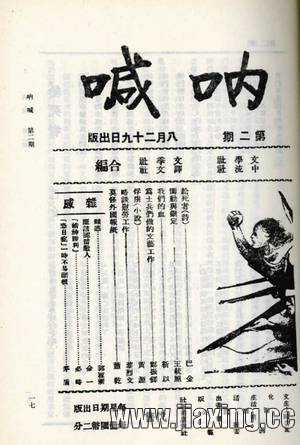

巴金记录民族苦难史 (祖籍嘉兴,作家、翻译家,无党派爱国民主人士) 《呐喊》的发行人是巴金。 《呐喊》出了两期,更名为《烽火》。茅盾离开上海后,巴金成了《烽火》的实际主编,也是主要撰稿人,共刊发了杂感、散文、小说和译文等22篇。 在《呐喊》的创刊号上,巴金发表了一段文字,号召民众团结一心,与民族共存亡,“上海的炮声应当是一个信号。这一次中国人民真正团结成一个整体了。我们把个人的一切完全交出来维护这个‘整体’的生存。这个‘整体’是一定会生存的。整体的存在,也就是我们个人的存在。我们为着我们民族的生存虽然奋斗到粉身碎骨,我们也决不会死亡,因为我们还活在我们民族的生命里面……” 为了从事抗日文化宣传活动,巴金辗转于昆明、重庆、成都、桂林、贵阳等多地,出生入死。在流亡中巴金目睹了人民在战火中朝不保夕、苟延残喘的悲惨生活,他发愤为文,记录下民族的苦难史。 抗战期间,巴金还完成了两部长篇小说《春》、《秋》。为什么要写这两部小说?巴金的目光看得更远,他已经在思考抗战胜利以后我们该怎么办:“我们且把‘抗×’比作一道门,我们要寻到自由和生存,我们要走向光明,第一就得跨进这道门。但跨进门以后我们还得走路。关于那个时候的步骤,目前也该有所准备了。因为我们谁都不是狭义的爱国主义者,而且近年来欧洲大陆已经给了我们不少有益的例子。”  1937年,茅盾和巴金等人自筹资金创办《呐喊》(后改名《烽火》) |

谈谈您对该文章的看法